Zwar haben die Kühe selbst daran keine Schuld, aber die Rinderhaltung verursacht vergleichsweise sehr hohe Treibhausgasemissionen auch dann, wenn die Tiere auf der Weide gehalten werden.

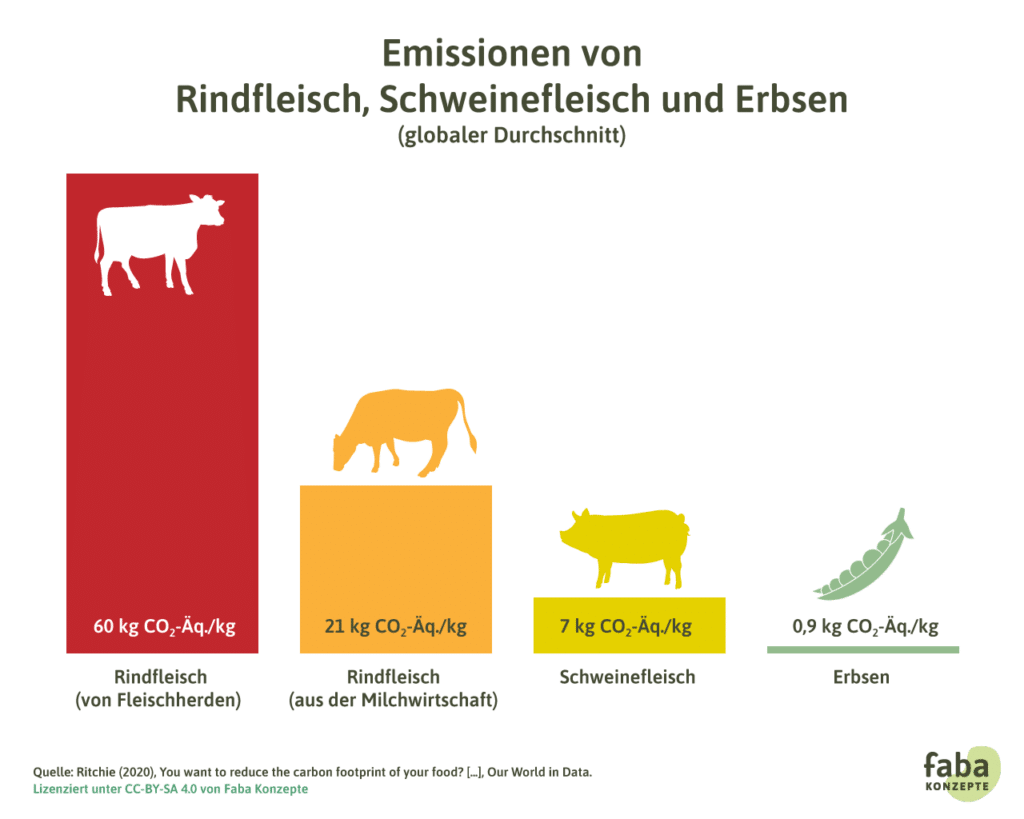

Wenn es um die Treibhausgasemissionen verschiedener Lebensmittel geht, schneiden Rindfleisch und Milch in üblichen Darstellungen besonders schlecht ab: Einer globalen Betrachtung zufolge verursacht Rindfleisch zum Beispiel pro Kilo mehr als achtmal so hohe Emissionen wie Schweinefleisch und sechzigmal so hohe Emissionen wie Erbsen. Das liegt zum einen daran, dass Rinder als Wiederkäuer bei ihrer Verdauung Methan bilden, ein sehr wirksames Treibhausgas. Zum anderen benötigt die Rinderhaltung viel Land, wofür global weiterhin Wälder abgeholzt werden.57

Befürworter*innen der Rinderhaltung behaupten nun, diese üblichen Darstellungen seien irreführend und Kühe seien in Wahrheit keine Klimakiller, sondern womöglich sogar Klimaschützer – zumindest dann, wenn sie auf der Weide gehalten würden.58 Denn dann würden sie dafür sorgen, dass der in den Weideflächen gespeicherte Kohlenstoff erhalten bliebe oder sogar zunehme, womit Klimagase aus der Atmosphäre im Boden gebunden würden.59 Die Frage ist also, welche Rolle die Beweidung tatsächlich für die Kohlenstoffspeicherung im Grünland spielt.

1. Grünlandflächen, also Wiesen und Weiden, sind in der Tat wichtige Kohlenstoff-Speicher –

die Böden enthalten in Deutschland im Schnitt mehr Kohlenstoff als Acker- und sogar Waldböden.60 Die Ursache liegt allerdings nicht in der Rinderhaltung. Vielmehr findet die Rinderhaltung oft auf Böden statt, die von Natur aus und historisch gewachsen einen hohen Kohlenstoffgehalt aufweisen.61

2. Es ist aber nicht so, dass diese Kohlenstoffspeicher nur durch Beweidung erhalten werden können.

Wenn man die Flächen, statt sie als Grünland zu nutzen, zu Acker umbrechen würde, wäre das für den Klimaschutz zwar kontraproduktiv, weil dabei viel Kohlenstoff frei würde. Es gibt aber bessere Alternativen: Eine Umgestaltung zu Naturschutz-Wiesen oder die Umsetzung einer reinen Naturschutzbeweidung. Siehe dazu das Faktencheck-Kapitel „Ist Tierhaltung (auf der Weide) wichtig für die Artenvielfalt im Grünland?“ Für den Klimaschutz ist es auch sinnvoll, zumindest einige Flächen aufzuforsten bzw. naturnahe Mischwälder entstehen zu lassen. Denn die hohen Kohlenstoffgehalte im Boden gehen dadurch nicht verloren und zusätzlich wird Kohlenstoff in der überirdischen Biomasse, Bäumen und Sträuchern, eingelagert.62

Die These, dass durch die Beweidung zusätzlicher Kohlenstoff im Boden eingelagert werden kann, trifft zwar grundsätzlich zu – dieser Effekt lässt sich durch verschiedene Arten der Bewirtschaftung von Land erzielen.63 Allerdings gibt es noch wenig belastbare Daten dazu, wie groß der Effekt durch Beweidung unter welchen Bedingungen tatsächlich ist.64 Für die Klimawirkung der Rinderhaltung muss außerdem dieser Effekt mit den Treibhausgasen gegengerechnet werden, die durch die Haltung entstehen.

Eine Studie des Umweltbundesamtes, die Daten eines Forschungsprojekts auf einzelnen Betrieben nutzt, kommt zu dem Ergebnis, dass sich durch den Einlagerungseffekt das Treibhausgaspotenzial bei ökologischen Betriebsmodellen insgesamt um 13 bis 20 Prozent verringert – anders gesagt, bleibt der Großteil der Emissionen bestehen.64 Eine internationale Metastudie hatte 2017 ebenfalls ergeben, dass selbst unter sehr wohlwollenden Annahmen die Einlagerungseffekte die zugleich entstehenden Emissionen der Rinderhaltung global nur zu 20 bis 60 Prozent ausgleichen könnten, so dass also 40 bis 80 Prozent der Emissionen bestehen blieben.65

3. Es bleibt daher richtig, dass Rinderhaltung und die entsprechenden Produkte Fleisch und Milch hohe Treibhausgasemissionen verursachen.

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[57]: Ritchie et al. (2020): „You want to reduce the carbon footprint of your food? Focus on what you eat, not whether your food is local“. In: Our World in Data. Online: https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[58]: Zum Beispiel: NDR (2022): „Die Kuh als Klimakiller?“. Online: https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Die-Kuh-als-Klimakiller,klimakiller102.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[59]: Zum Beispiel: Molkerei Berchtesgardener Land (2020): „Klimaschutz: Wie Weidehaltung CO2-Speicherung fördert“. Online: https://bergbauernmilch.de/de/information/presse/weide-foerdert-klimaschutz-1.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025); Idel (2011): „Klimaschützer auf der Weide“. Hg.: Germanwatch, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Online: https://www.germanwatch.org/sites/default/files/publication/8126.pdf.

[60]: Thünen Institut (2024): „Zahlen und Fakten“. Online: https://www.thuenen.de/de/themenfelder/boden/zahlen-fakten (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[61]: Breunig/Mergenthaler (2023): „Besonderheiten des Klimaschutzes im Agrar- und Ernährungssystem – was müssen wir neu denken?“. Online: https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/425/637, S. 25.

[62]: Vorige Fußnote und die Studie Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima“, die die Auswirkungen einer Umsetzung der Planetary Health Diet (Reduktion des Tierkonsums um 75 %) auf die Landwirtschaft untersucht, wobei zusätzliche Kohlenstoffsenken durch die Aufforstung von Grünland einbezogen wurden. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gesundes%20Essen%20f%C3%BCr%20das%20Klima_0.pdf , S. 46.

[63]: Zum Beispiel: Industrieverband Agrar (2023): „Kohlenstoff dauerhaft im Boden binden“. Online: https://www.iva.de/iva-magazin/schule-wissen/kohlenstoff-dauerhaft-im-boden-binden (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[64]: Antony et al. (2021): „Sichtbarmachung versteckter Umweltkosten der Landwirtschaft am Beispiel von Milchproduktionssystemen“. Hg.: Umweltbundesamt. Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-06-13_texte_129-2021_sichtbarmachung_umweltkosten.pdf, S. 163.

[65]: Garnett et al. (2017): „Grazed and confused?“. In: Food Climate Research Network. Online: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/grazed-and-confused, S.33.