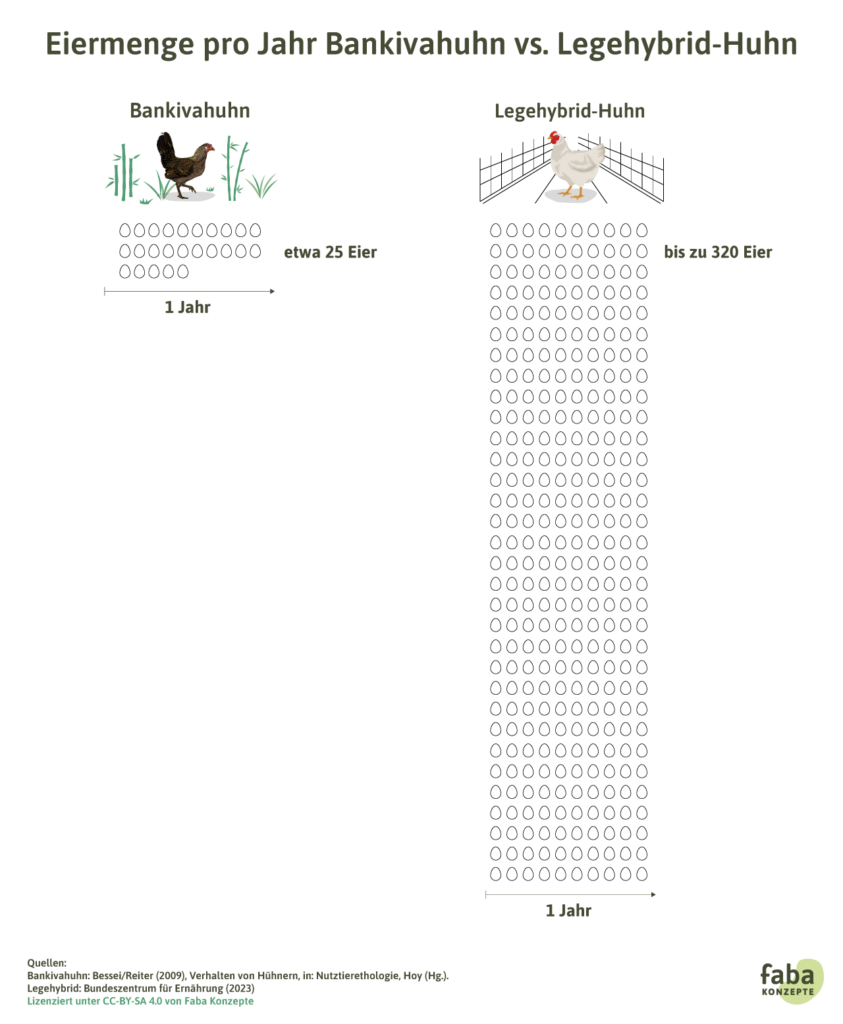

Wusstest du, dass Wildhühner nur etwa 10 bis 40 Eier pro Jahr legen, heutige „Legehennen“ es aber auf über 300 bringen? Du kannst dir sicher vorstellen, dass diese Steigerung mit gesundheitlichen Folgen für die Hennen einhergeht. Und hast du schonmal darüber nachgedacht, was es für Schweine bedeutet, ihr ganzes Leben auf Betonboden zu verbringen? Praktisch alle Schweine in Deutschland, über 20 Millionen, werden so gehalten.

Was mit Tieren gemacht wird, um möglichst effizient Fleisch, Milch und Eier zu erzeugen, läuft in der Regel ihren eigenen Bedürfnissen entgegen. Das ist für immer mehr Menschen eine Motivation dafür, sich pflanzenbasiert oder vegan zu ernähren und sich für eine Transformation des Ernährungssystems einzusetzen. Dieses Modul liefert dir Daten und Fakten dazu, was die Erzeugung von Fleisch, Milch und Eiern für die Tiere bedeutet.

Die sogenannte „Nutztierhaltung“ hat das Ziel, aus Tieren und ihren Produkten Gewinne zu erwirtschaften. Dieses Ziel bestimmt grundlegend die Art und Weise, wie Tiere gehalten werden: Es gibt für die Betriebe starke Anreize, nach Möglichkeit Kosten und Arbeitsaufwand einzusparen und zugleich die Erträge an Fleisch, Milch oder Eiern zu erhöhen. Das führt zum Beispiel dazu, dass die meisten Tiere auf engem Raum in eintöniger Umgebung leben. Außerdem werden die Körper der Tiere durch die Zucht auf ihren Nutzungszweck hin verändert. Die vorherrschenden Praktiken führen bei vielen Tieren zu Verhaltensstörungen, Krankheiten und Leiden, die im Rahmen der Nutzung in Kauf genommen werden.

Das Tierschutzgesetz gibt zwar teilweise Rahmenbedingungen vor, widerspricht aber diesen Grundprinzipien nicht.1 Details der Haltung und Nutzung werden außerdem nicht im Tierschutzgesetz selbst, sondern in der „Tierschutznutztierhaltungsverordnung“2 festgelegt, die zum Beispiel Vorschriften darüber macht, welchen Tieren wie viel Platz als Mindestfläche zur Verfügung stehen muss.

Die domestizierten Haushühner stammen vom Bankivahuhn ab, das heute noch in Südasien und Südostasien lebt. Haushühner zeigen noch viele Verhaltensweisen der Wildhühner. Teilweise sind diese aber nicht so stark ausgeprägt – das gilt zum Beispiel für das Brutverhalten. Die Ursachen dafür liegen in der Zucht und den Haltungsbedingungen.3

Wildhühner bilden Gruppen von 5 bis 20 Hennen und einem Hahn.4 Sie legen 10 bis 40 Eier pro Jahr, die sie in einem selbst gebauten Nest ausbrüten, um anschließend die Küken aufzuziehen.5 Dazu gehört, dass sie die Küken vor Gefahren beschützen und ihnen zeigen, wo sie Futter und Wasser finden.6

Freilebende Haushühner verbringen viel Zeit mit der gemeinsamen Futtersuche. Dabei scharren, picken und kratzen sie am Boden und essen Samen, Pflanzen, Insekten und Würmer. Außerdem betreiben Hühner ausgiebige Gefiederpflege: Dazu gehört das Sandbaden und das Putzen der Federn. Vor Einbruch der Dunkelheit suchen Hühner möglichst einen hoch gelegenen Schlafplatz auf.5

Hühner verständigen sich untereinander über ihre Körperhaltung und mit verschiedenen Lauten. Studien zeigen, dass sie über ein gewisses Ich-Bewusstsein, ein gutes Gedächtnis und womöglich auch eine Vorstellung von zukünftigen Ereignissen verfügen.7, 8

Die Hühnermast und die Eierproduktion sind hochspezialisierte Branchen, in denen sich die meisten Betriebe auf eine Produktionsstufe konzentrieren: Die „Basiszucht“ liegt in der Hand weniger Zuchtunternehmen, die sogenannte „Elterntiere“ produzieren, die entweder auf schnellen Fleischansatz für die Mast oder auf hohe Legeleistung ihrer Nachkommen gezüchtet sind. In Vermehrungsbetrieben werden diese Elterntiere gehalten, so dass befruchtete Eier entstehen, die an Brütereien verkauft werden.9, 10 Dort werden die Eier in Brutschubladen maschinell ausgebrütet. Eine „Naturbrut“, bei der Hennen ihre eigenen Küken ausbrüten und aufziehen, findet in der kommerziellen Fleisch- bzw. Eierproduktion praktisch nicht mehr statt.

Von der Brüterei werden die „Masthühner“-Küken beiderlei Geschlechts dann an Mastbetriebe verkauft. Die zukünftigen „Legehühner“ kommen von der Brüterei zunächst in die Junghennenaufzucht und von dort später in die Legebetriebe. Da ihre männlichen Geschwister ihre Zuchteigenschaften teilen, sind sie für die Mast wenig geeignet und wurden bis Ende 2021 routinemäßig getötet. Seit 2022 ist diese Praxis in Deutschland verboten, stattdessen bestimmt man nun teilweise das Geschlecht schon im Ei, teilweise werden die Küken exportiert, teilweise im Rahmen von speziellen Programmen aufgezogen.11 Alle Küken wachsen also in Gruppen mit anderen Küken und ohne Mutterglucke auf, die sie sonst führen und ihnen Futter und Wasser zeigen würde. In Praxisleitfäden wird daher darauf hingewiesen, dass „der Tierbetreuer die Aufgabe des Muttertieres über gezielte Managementmaßnahmen übernehmen“ müsse.12

Im Jahr 2023 aß ein Mensch in Deutschland im Schnitt 9,6 Kilogramm Hühnerfleisch. Der Konsum ist seit 2010 noch angestiegen, während er bei anderen Fleischarten in dieser Zeit deutlich zurückging.13

Für die Fleischproduktion wurden im Jahr 2023 in Deutschland über 630 Millionen sogenannte „Masthühner„ geschlachtet.14 99 % dieser Tiere wurden in Betrieben mit mehr als 10.000 Hühnern gehalten, fast 80 % von ihnen sogar in Betrieben, die zeitgleich mehr als 50.000 Hühner mästen.15 Die natürliche Gruppengröße von 5 bis 20 Tieren wird allerdings in fast allen wirtschaftlich arbeitenden Betrieben um ein Vielfaches überschritten.16 Die Hühnermast erfolgt in Deutschland ausschließlich in Bodenhaltung mit Einstreu.17 Gemäß der zulässigen Besatzdichte teilen sich beim Kurzmastverfahren 22 Hühner einen Quadratmeter Platz, unter Umständen sind sogar bis zu 26 Hühner erlaubt.18

In der Hühnermast sind die Tiere auf extrem schnelles Wachstum und effiziente Futterverwertung gezüchtet. So sollen die Futterkosten möglichst gering gehalten werden. Während „Masthühner“ in den 1950er Jahren zu Beginn der modernen Zuchtverfahren nach etwa 120 Tagen circa 1,5 Kilogramm wogen, erreichen heutige Masttiere dieses Gewicht bereits innerhalb von weniger als 30 Tagen.19 So sind pro Stall 7 bis 10 Mastperioden pro Jahr üblich – sogenannte Durchgänge, vom Einstallen der Küken bis zum Transport zum Schlachthof.20

Die Folgen der schnellen Mast sind schwerwiegend, da Organe wie Herz und Lunge und das jugendliche Skelett nicht mit dem Wachstum der Muskelmassen mithalten können. Die Hühner erleiden Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schäden am gesamten Bewegungsapparat.21, 22 Es kann sogar der Körper der Tiere unter dem eigenen Gewicht zusammenbrechen. In der Hühnermast sterben einige Hühner, bevor sie das Schlachtgewicht erreichen, trotz der sehr kurzen Lebensdauer. Eine „Verlustrate” von 3 bis 8 % ist einkalkuliert, das entspricht bei einem Stall von 50.000 Tieren 1.500 bis 4.000 Individuen.23, 24

Pro Person haben die Menschen in Deutschland im Jahr 2023 durchschnittlich 236 Eier gegessen – ganze 27 mehr als im Jahr 2006.25 Der Selbstversorgungsgrad lag nur bei rund 70 %. Das bedeutet, dass hierzulande weniger Eier produziert als gegessen werden, der Verbrauch wird daher zum Teil durch Importe gedeckt.26 In der deutschen Eierproduktion legten 2023 über 50 Millionen Hennen unglaubliche 14,6 Milliarden Eier für den Konsum.27 Das ist nur möglich, weil die Hennen auf Hochleistung gezüchtet sind. Wie leben diese Tiere und wie unterscheiden sich die verschiedenen Haltungsformen?

Über 80 % der Hennen werden in Betrieben mit mehr als 10.000 Tieren gehalten.27 In Deutschland existieren aktuell vier Haltungsformen: Boden-, Freiland-, Bio- und Käfighaltung. In der Bodenhaltung leben mit knapp 60 % die meisten Hennen.27 Die Tiere leben in großen Hallen ohne Auslauf. Dabei dürfen 6.000 Tiere in einem Stallabteil zusammen gehalten werden. Pro Quadratmeter sind 9 Hennen erlaubt, der Boden ist teils mit Strohmehl eingestreut. Der Rest besteht aus Gittern, durch die ihr Kot hindurchfällt – diese stellen ein Verletzungsrisiko für die Hennen dar.28 Über den Gittern sind Sitzstangen, Nester sowie Trink- und Essvorrichtungen angebracht.

In der Freilandhaltung lebten im Jahr 2023 etwa 22,3 % der „Legehennen“, weitere 13,5 % in Bio-Haltung.29 Es herrschen im Freilandhaltungs-Stall dieselben Bedingungen wie in der Bodenhaltung, aber tagsüber haben die Tiere Anspruch auf einen Auslauf im Freien. Dabei sind 4 Quadratmeter pro Henne vorgeschrieben.30 Bis zu 150 Meter Entfernung zum Stall muss dieser Auslauf keine Unterstände wie Sträucher oder Bäume aufweisen. Wenn die Distanz zum Stall größer ist, müssen „mindestens vier gleichmäßig verteilte Schutzeinrichtungen je Hektar“ vorhanden sein, damit das Gelände als Auslauf gezählt wird.31

Etwa 4,5 % aller Hennen leben noch in sogenannten Kleingruppenkäfigen.32 Diese Haltungsform soll ab 2026 in Deutschland verboten werden, wobei noch Ausnahmeregelungen für sogenannte „Härtefälle“ vorgesehen sind.33 In den Käfigen leben bis zu 60 Tiere auf 2,5 Quadratmetern Gesamtgrundfläche. Jedes Tier hat also 800 Quadratzentimeter Platz, das entspricht einem DIN-A4-Blatt plus fünf EC-Karten.34

Auch bei den sogenannten „Legehennen“ wirkt sich die Zucht erheblich auf das Wohlergehen der Tiere aus. Zur Eierproduktion werden Hennen mit einer hohen Legeleistung und einem hohen Eigewicht verwendet. Während wilde Hennen etwa 25 Eier pro Jahr legen,35 um sie auszubrüten und dann die geschlüpften Küken aufzuziehen, legt eine Hybridhenne aus der Industrie bis zu 320 Eier im Jahr.36

Diese Zucht auf das Dauereierlegen hat drastische Folgen. Denn für den Aufbau der Eierschalen ist oft mehr Kalzium nötig, als die Hennen über das Futter aufnehmen; es wird vermutet, dass Kalzium aus den Knochen abgebaut wird, wodurch diese geschwächt werden.37 Vermutlich beginnen einige Tiere in einem Alter mit dem Eierlegen, in dem ihre Knochen noch zu wenig entwickelt sind und leichter brechen.37 Eine Analyse der Uni Bern ergab, dass 97 % aller untersuchter Hennen sich in ihrem kurzen Leben das Brustbein brachen.38 Im Durchschnitt hatte jede Henne drei Knochenbrüche – bei einzelnen Tieren waren es sogar elf.38

Es ist bei der Eierproduktion außerdem einkalkuliert, dass einige Tiere während der Legeperiode sterben. Bei einer Untersuchung von Betrieben in Baden-Württemberg lag die „Verlustrate“ im Wirtschaftsjahr 2021/22 bei durchschnittlich 14,4 %.39 Die Verlustraten variieren je nach Betrieb – ein Grund für hohe Raten ist der sogenannte Kannibalismus bei Hühnern.40 Mehr dazu erfährst du im nächsten Abschnitt.

Hennen in der Eierproduktion neigen häufig zu Federpicken und Kannibalismus, was zu schweren Verletzungen führen kann. Es handelt sich dabei nicht um aggressives Verhalten, sondern eine Verhaltensstörung, deren Ursachen vielfältig sind und sowohl im Management als auch im Haltungssystem liegen können.41

Untersuchungen zeigen zum Beispiel, dass Hennen sich weniger gegenseitig bepicken, wenn sie Beschäftigungsmaterial zur Verfügung haben. Das heißt umgekehrt, dass die üblichen, kargen Hallen ohne Beschäftigungsmaterialien das Federpicken begünstigen.42 Im Jahr 2012 wurden bei „Legehennen“ in konventioneller Volierenhaltung in Deutschland im Schnitt bei 66 % aller Hennen Kahlstellen im Gefieder gefunden, die auf Federpicken hinweisen.43 Damals wurde Küken noch routinemäßig der Schnabel gekürzt, um Verletzungen zu verringern. Seit 2017 ist das Schnabelkürzen bei Hühnern verboten, was die Probleme eher verschärft haben dürfte.44

Knapp 9 Millionen Puten wurden im Jahr 2023 in Deutschland gehalten.45 Der Konsum von Putenfleisch ist in den letzten Jahren gestiegen: Zwischen 2010 und 2023 von 11,5 auf 13,1 Kilogramm pro Person und Jahr.46 Die bewegungsfreudigen Vögel werden dicht gedrängt in großen Hallen gemästet. Um gegenseitige Verletzungen zu verhindern, kürzt man ihnen die empfindlichen Schnäbel. Leid entsteht außerdem durch die Zucht, durch die die Puten in kurzer Zeit drei- bis viermal so schwer werden wie ihre Vorfahren, die Wildputen (siehe unten).

Domestizierte Puten oder Haustruthühner stammen von Wildputen ab, die noch immer in den USA und Mexiko heimisch sind.47 Dort bewohnen sie vor allem Steppen, Waldränder und lichte Wälder.48 Die Hähne erreichen ein Gewicht von 5 Kilogramm, die Hennen bis zu 3 Kilogramm.47

Wildputen sind soziale Tiere und finden sich über das Jahr in verschiedenen Gruppen zusammen: Im Frühjahr brüten die Hennen und leben bis zum Herbst mit den Jungtieren zusammen mit einigen anderen Familien von Hennen und Küken. Im Herbst bilden sich Geschwistergruppen von männlichen Puten, während die weiblichen Tiere unabhängig von Verwandtschaften größere Herden bilden. In den Winterquartieren bleiben Wildputen in den nach Geschlechtern getrennten Gruppen und finden sich erst Ende Februar zur Balz und Paarung zusammen.48

Wildputen ernähren sich vor allem von Samen, Pflanzen, Insekten und Würmern und verbringen den Großteil des Tages mit der Futtersuche. Dabei picken und scharren sie im Boden – und legen einige Kilometer am Tag zu Fuß zurück. Die Pute ist ein Steppentier und ein Laufvogel, der es gewohnt ist, sehr schnell und ausdauernd zu laufen. Auch domestizierte Puten laufen noch gerne und viel über große Weideflächen, wenn sie die Gelegenheit dazu haben.49

Wildputen können auch gut fliegen und nutzen dies, um schnell kurze Distanzen zu überwinden, zum Beispiel zum Schutz vor Räubern oder zum Aufsuchen ihrer Schlafplätze. Die sind nämlich bevorzugt in erhöhten Bereichen in Bäumen.50

Wie andere Vögel auch, verbringen Puten einen Teil des Tages mit Gefiederpflege. Diese gehört, ebenso wie das Baden in der Erde („Staubbaden“) zum Komfortverhalten der Tiere.47

Etwa 90 % der Puten in Deutschland leben in Betrieben mit mehr als 10.000 Tieren.51 Für diese Tiere existiert in Deutschland keine gesetzliche Haltungsverordnung. Es gibt nur eine „freiwillige Vereinbarung zur Haltung von „Mastputen““, maßgeblich erarbeitet von der deutschen Geflügelindustrie.52

Die Tiere werden üblicherweise in Bodenhaltung in großen, kargen Hallen ohne Auslauf gemästet.53 Zum Ende der Mastperiode sind hohe Besatzdichten üblich: Auf einer Fläche von zwei Quadratmetern drängen sich zum Beispiel zehn Putenhennen von 10 Kilogramm oder fünf Truthähne von 20 Kilogramm.47, 52

Bei diesen hohen Besatzdichten sieht man zum Ende der Mast vor lauter Tieren kaum den Stallboden. In der sogenannten Langmast werden die Hennen nach 15 bis 17 Wochen und die Hähne nach 19 bis 22 Wochen geschlachtet.54

Wie bei Hühnern führen unter anderem der Dauerstress, die fehlende Beschäftigung in den kargen Ställen und die hohe Besatzdichte zu Federpicken und Kannibalismus unter den Puten. In der Putenmast werden den Tieren daher „in den allermeisten Fällen“ die Schnäbel gekürzt,55 was bei „Legehennen“ im Jahr 2017 verboten wurde.56 Obwohl der Eingriff bei Puten eigentlich nur in Einzelfällen erlaubt ist, ermöglichen zuständige Behörden diese Praktik durch Ausnahmegenehmigungen.57 Schnabelkürzungen sind äußerst schmerzhaft, dürfen laut Tierschutzgesetz aber trotzdem ohne Betäubung durchgeführt werden.55 Neben akuten Schmerzen aufgrund der Verletzung der Nervenenden führen diese Eingriffe oft zu chronischen Schmerzen und lebenslangen Beeinträchtigungen.58 Denn die Schnabelspitze ist für Puten das wichtigste Tast- und Greiforgan.55

Die Puten in der Fleischindustrie erreichen in wenigen Monaten ein Gewicht, das drei- bis viermal so hoch ist wie das von ausgewachsenen Wildputen.47 Das ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Züchtung auf schnelle Gewichtszunahme. Die Folge sind schwerwiegende gesundheitliche Probleme wie Gleichgewichtsstörungen und Deformationen des Skeletts.53

In zehn Minuten erzählt dieses Video vom Lebenshof „Land der Tiere“ von geretteten Puten, den Bedingungen für Puten in der Fleischindustrie und den Auswirkungen der Züchtung.

Schweine sind intelligente, neugierige und empfindsame Lebewesen. Ihr Fleisch ist in Deutschland beliebt, auch wenn der Konsum leicht rückläufig ist: Im Jahr 2023 wurden 27,5 Kilogramm Schweinefleisch pro Kopf gegessen.59 Hier gibt es Einblicke in die Eigenschaften und Bedürfnisse von Schweinen und in ihr Leben in der industriellen Tierhaltung.

Heutige Hausschweine stammen von Wildschweinen ab und ihre natürlichen Verhaltensweisen unterscheiden sich kaum von denen ihrer Vorfahren.60 Wie Beobachtungen zeigen, verbringen Hausschweine ihren Tag ähnlich wie Wildschweine: Sie bewegen sich viel. Einen Großteil der Zeit verwenden sie zur Futtersuche. Mit ihrem empfindlichen Rüssel wühlen sie im Boden nach Wurzeln, Würmern und Pilzen. Dabei hilft ihnen auch ihr feiner Geruchssinn. Schweine sind außerdem soziale Tiere. Wildschweine leben oft in Rotten, die aus einer Sau, ihren weiblichen Nachkommen und den Frischlingen bzw. halbwüchsigen Tieren bestehen. Die männlichen Wildschweine leben einzeln und gesellen sich nur zur Fortpflanzungszeit zur Gruppe. Die Tiere bilden innerhalb der Gruppe eine Rangordnung.60

Darüber hinaus mögen es Schweine bequem: Sie bauen sich Schlafnester aus Blättern und Zweigen.61 Um ihr Geschäft zu verrichten, entfernen sie sich von den Liegeplätzen.61 Um sich bei Hitze abzukühlen, baden sie in Teichen oder suhlen sich im Matsch, da sie nicht schwitzen können.60 Sauen, die Ferkel erwarten, entfernen sich von der Gruppe und bauen ein Nest, das sie sauber halten und in dem sie für zehn Tage die Ferkel versorgen, bevor sich alle gemeinsam wieder der Gruppe anschließen.60 Jungtiere spielen gern, sowohl allein als auch mit Gegenständen und Artgenossen.60

Besonders ausgeprägt ist bei Schweinen das Erkundungsverhalten. Sie sind sehr neugierige Tiere, die ihre Umgebung vor allem über das Gehör, den Geruch- und den Tastsinn erforschen.61 Zur Verständigung untereinander nutzen sie verschiedene Laute. In Trainingsversuchen lernten sie zahlreiche Kommandos.62 Möglicherweise können sie außerdem Artgenossen und Menschen täuschen, indem sie zum Beispiel nicht verraten, dass sie eine Futterstelle kennen.63

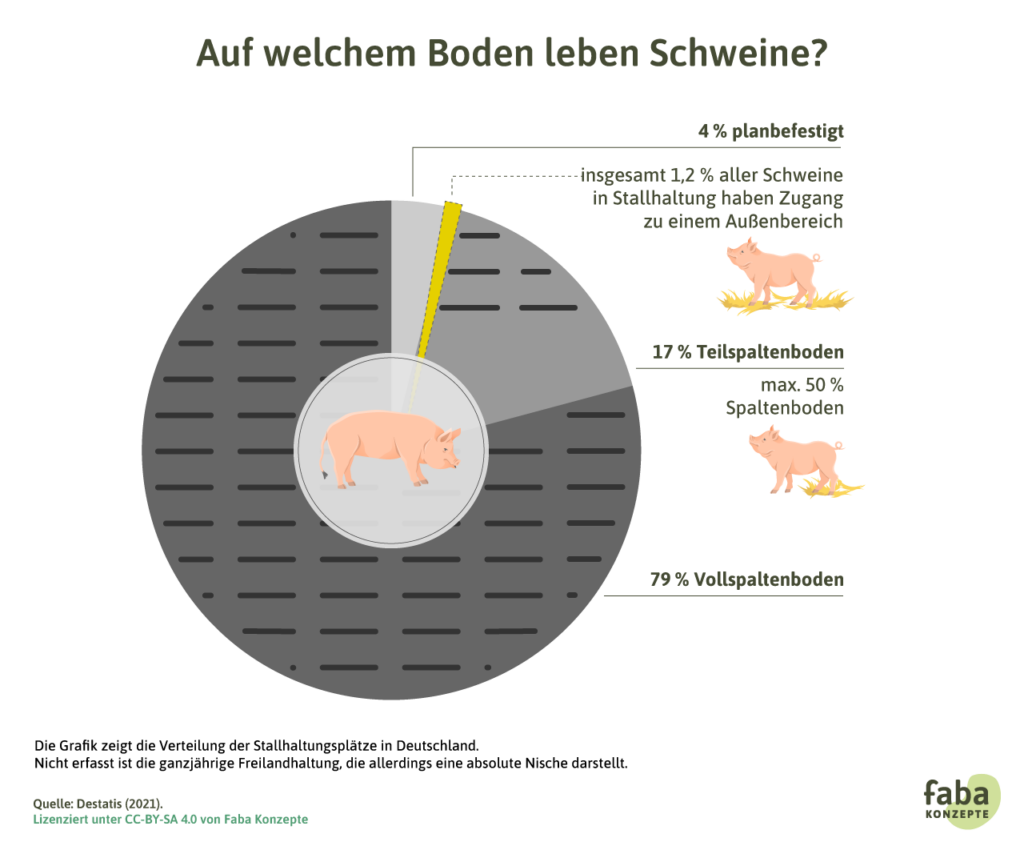

21,2 Millionen Schweine wurden 2023 gleichzeitig in Deutschland gehalten, fast alle von ihnen (etwa 99 %) in konventioneller Haltung.64 Geschlachtet wurden im selben Jahr mit 47,9 Millionen mehr als doppelt so viele, denn die Mast dauert nur fünf bis sechs Monate.65 Über 70 % dieser Schweine lebte in Betrieben mit 1.000 und mehr Tieren (Stand 2023).64 Noch größer ist der Anteil der Schweine, die ihr ganzes Leben auf sogenannten „Vollspaltenböden” verbringen: Im Jahr 2020 betraf das 79 % aller Schweine in Deutschland. Weitere 17 % wurden auf Teilspaltenboden gehalten.66

Spaltenböden dienen dazu, dass die Schweine ihre eigenen Exkremente durch die Spalten in darunter liegende Auffangbecken hindurch treten. Die Haltung auf Spaltenboden ist verantwortlich für eine Vielzahl von schmerzhaften Erkrankungen wie Entzündungen und Klauenveränderungen sowie Lungenschäden, verursacht von Ausdünstungen angesammelter Exkremente.67 Solche Böden finden sich in allen Haltungsformen inklusive der Bio-Haltung wieder – dort dürfen Spaltenböden maximal 50 % des Bodens einnehmen.66 Nur 4 % der Schweine in Stallhaltung leben auf planbefestigtem Untergrund ohne Spalten – auch das ist ein harter Untergrund meist aus Beton, wo Schweine nicht wühlen oder sich suhlen können.66 Eine Ausnahme bildet die ganzjährige Freilandhaltung, die in der Statistik nicht abgedeckt ist – sie stellt eine absolute Nische dar und wir konnten zur Zahl der Schweine, die in Deutschland so gehalten werden, keine Daten finden.

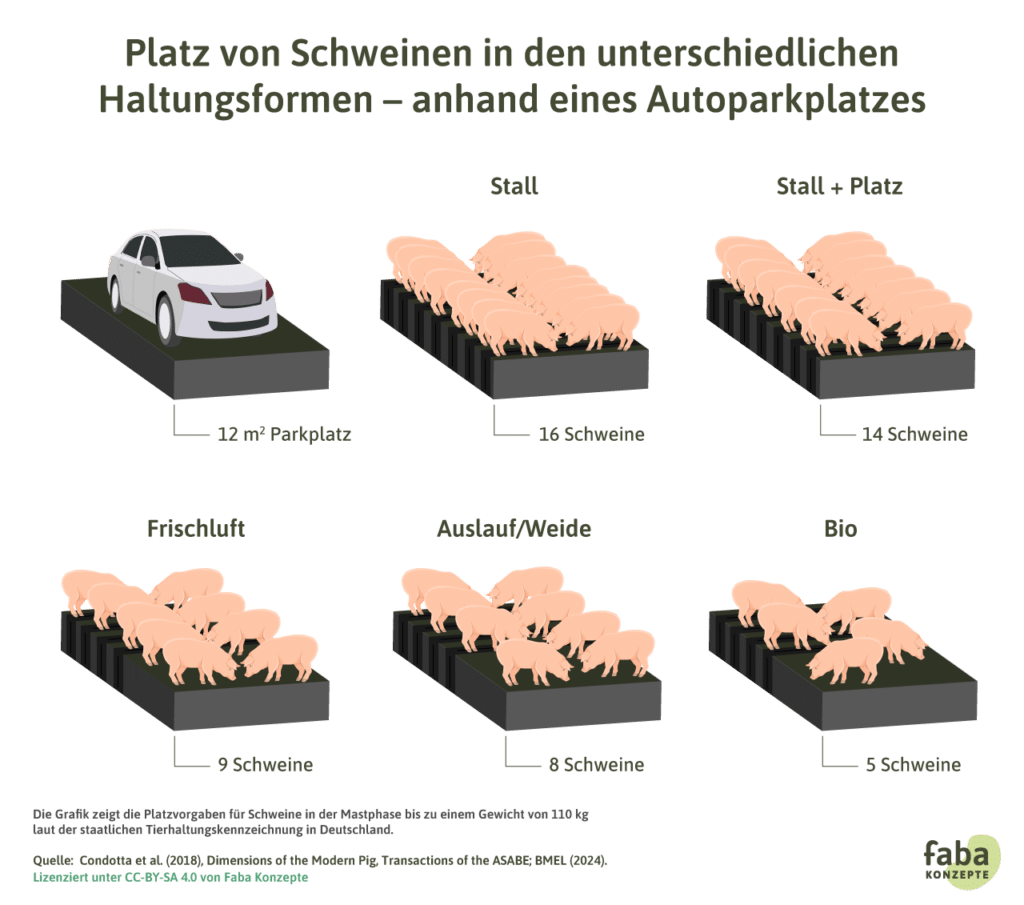

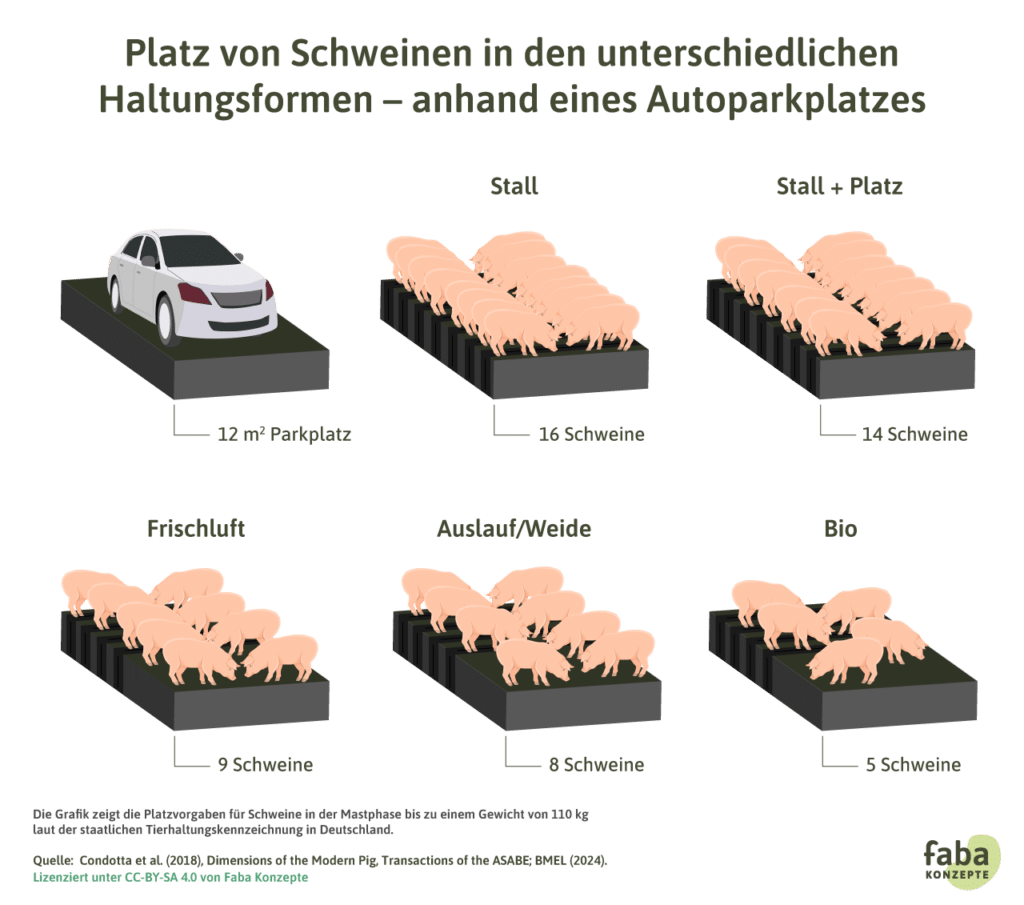

Im Jahr 2023 hat die Bundesregierung eine Tierhaltungskennzeichnung auf den Weg gebracht.69 Die Haltungform „Stall“ ist der Mindeststandard. Hier haben Schweine mit einem Körpergewicht von über 50 bis 110 Kilogramm Anspruch auf 0,75 Quadratmeter Platz, ohne Auslauf ins Freie.70 Auf einem Standard-Autoparkplatz von 12 Quadratmetern (wir nehmen die Maße 2,4 mal 5 Meter) wären das 16 Schweine.71, 72 Die zweite Haltungsform nennt sich „Stall + Platz“, dann kommt „Frischluftstall“, dann „Auslauf/Weide“ und schließlich „Bio“. Im folgenden Schaubild sind die verschiedenen Haltungsformen anhand von Parkplätzen veranschaulicht.73

„Auslauf/Weide“ bedeutet, dass pro Tier 1 Quadratmeter Stallfläche und 0,5 Quadratmeter „Auslauf“ vorhanden sein muss – das sind immer noch 8 Schweine, die sich die Fläche eines Autoparkplatzes teilen. Die Haltungsform-Richtlinien beziehen sich nur auf die Mastphase und nicht auf Ferkelaufzucht, Sauenhaltung, Transport und Schlachtung. Daher ist zu bezweifeln, dass in diesen Phasen spezifische Standards eingehalten werden.

Ein artgemäßes Sozialverhalten ist unter den üblichen Haltungsbedingungen kaum möglich. Eine Folge sind Verhaltensstörungen wie das Schwanz- und Ohrenbeißen. Es wird unter anderem auf mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten, hohe Besatzdichten und Gruppengrößen, schlechtes Stallklima und Erkrankungen zurückgeführt.74 Auch die Haltung auf Spaltenböden spielt eine wichtige Rolle.75 Um Verletzungen der Tiere vorzubeugen, werden ihnen standardmäßig die Schwänze kupiert – laut Schätzungen der Bundesbehörden betrifft das 95 % der Schweine in Deutschland (Stand 2018).76

Auch Schweine werden auf ein sehr beschleunigtes Wachstum und eine große Muskelmasse hin gezüchtet.77, 78 Die Folge sind Gesundheitsstörungen und teilweise schwerwiegende Erkrankungen, die mitunter zum frühzeitigen Tod der Tiere führen.77 Das sehr schnelle Wachstum führt auch bei Schweinen häufig zu schmerzhaften Gelenkveränderungen, da das jugendliche Skelett kaum mit der schnell wachsenden Muskulatur mithalten kann.79 Zudem ist die auf Fleischproduktion ausgelegte Züchtung ein Grund für verschiedenste weitere Gesundheitsprobleme bei den Schweinen – Stressanfälligkeit, Überlastung des Herz-Kreislauf-Systems bis hin zur Schädigung der Muskelfasern.80

Diese Krankheitswerte bilden zugleich nicht die ganze Realität ab, denn ein Teil der Schweine stirbt bereits während der Mast oder wird „notgetötet“. Diese Tiere erreichen also gar nicht den Schlachthof. Das betraf im Jahr 2017 etwa 13,6 Millionen Schweinen und entsprach damals etwa 21 % der lebendgeborenen Tiere. Eine Untersuchung der verendeten Schweine in Tierkörperbeseitigungsanlagen ergab, dass mehr als jedes zehnte von ihnen wahrscheinlich vor seinem Tod länger anhaltend erheblich gelitten hat.82

In allen Haltungsformen erleben Schweine erhebliche Leiden. Das zeigt eine Studie, die Daten aus einem dänischen Schlachthof von mehr als einer Million Schweine auswertete.83 Pro 100 Schweine wurden dort mehr als 35 Krankheiten bzw. Verletzungen festgestellt. Es gab bei den Gesamtzahlen keine großen Unterschiede zwischen konventioneller Haltung ohne Auslauf, konventioneller Haltung mit Auslauf und Biohaltung – während die Schweine aus reiner Stallhaltung häufiger Beinschwellungen aufwiesen, hatten diejenigen mit Auslauf mehr Hautverletzungen und Abzesse. Am häufigsten traten in allen Haltungsformen Entzündungen der Atemwege auf. Davon waren im Schnitt etwa 20 % der Schweine betroffen.83

Mehr zur Biohaltung erfährst du im Kapitel „Macht Bio den Unterschied?“.

Die domestizierten Rinder stammen von Auerochsen ab. Unter naturnahen Bedingungen bilden sie Gruppen aus erwachsenen Kühen und Jungtieren.84 Bullen verlassen mit etwa zwei Jahren die Herde und leben entweder in Gruppen von bis zu drei Tieren oder als Einzelgänger. Während der Decksaison stoßen sie zu den Herden dazu, sodass für begrenzte Zeiträume gemischte Herden entstehen können.84

Für die Geburt von Kälbern entfernen sich die Kühe oft von der Herde und suchen einen geschützten Ort auf. Nach einer mehrstündigen Geburt leckt die Kuh das Kalb trocken, unterstützt es bei den ersten Gehversuchen und hilft ihm dabei, Milch aus dem Euter zu trinken. Kühe säugen ihre Kälber, wenn sie die Gelegenheit dazu haben, in der Regel bis zum Ende des ersten Lebensjahres. Eine Bindung bleibt häufig über viele Jahre bestehen.84

Halb-wilde Rinderherden, deren Jungtiere in der Herde bleiben, sind gekennzeichnet von engen, oft lebenslangen Beziehungen von Kühen sowohl zu ihren Kälbern sowie durch stabile Beziehungen zwischen nicht-verwandten Tieren.84

Wenn sie Zugang zu Weiden haben, verbringen Rinder 8 bis 12 Stunden pro Tag mit dem Grasen und legen dabei bis zu 13 Kilometer zurück. Befreundete Tiere grasen und liegen gern nebeneinander und lecken sich auch gegenseitig. Das dient der Körperpflege, spielt aber auch eine soziale Rolle, indem es positive Beziehungen ausdrückt und stärkt.84

In Deutschland leben circa 10,5 Millionen Rinder. Davon werden rund 3,6 Millionen Kühe für die Milchproduktion gehalten (Stand 2024).85 Für die Haltung von Rindern gibt es keine speziellen gesetzlichen Regelungen, es gelten nur die allgemeinen Bestimmungen der Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung und des Tierschutzgesetzes. Lediglich für die Haltung von Kälbern gibt es spezielle Anforderungen, wie etwa die Maximalbreite von Spalten im Boden oder die Minimalgröße von Kälberiglus.86

Die Laufstallhaltung macht mit 87 % den Großteil der Haltungsplätze für Kühe in der deutschen Milchproduktion aus (Stand 2020).87 Ein Laufstall ist in Ess-, Liege- und Melkbereiche eingeteilt, dazwischen können sich die Tiere in engen Laufgängen fortbewegen. Teilweise sind zusätzliche Auslauf- oder Weideflächen vorhanden. Die Liegeboxen sind mit Gummimatten oder Einstreu versehen. Der Boden der Laufgänge besteht aus Beton und kann perforiert sein (Spaltenboden). Kot und Urin verunreinigen oft die Böden und machen den Laufgang rutschig. Um nicht auszurutschen, bewegen sich die Kühe weniger.88

Insgesamt 12 % aller Kühe in der Milchproduktion stehen in Anbindehaltung (Stand 2020).87 Die Tiere sind dabei über Halsrahmen, Gurte oder Ketten um den Hals fixiert. Wesentliche Verhaltensweisen wie das Bewegungs-, Sozial- und Komfortverhalten sind darin stark eingeschränkt oder gänzlich unmöglich.89

Am hinteren Ende des Anbindestands fließen Kot und Urin über einen Mistgang oder durch ein Gitterrost in einen darunter liegenden Güllekanal. Viele angebundene Kühe müssen mit ihren Hinterbeinen auf dem vollgekoteten Gitterrost oder Mistgang stehen, da sie zu groß für die veralteten Anbindestände sind. Das führt zu schmerzhaften Druckstellen und Geschwüren an den Klauen. Im Liegen befindet sich das Euter außerdem ständig in den Exkrementen, was zu langwierigen und schmerzhaften Eutererkrankungen führen kann.89

Besonders in Bayern spielt die Anbindehaltung eine große Rolle, wo etwa 30 % aller „Milchkühe“ so ihr kurzes Leben verbringen.90

Laut einer Erhebung von 2020 erhielten im Jahr davor etwa 31 % der Rinder in Deutschland für etwa sechs Monate des Jahres Weidegang.91 Seit 2010 ist dieser Anteil deutlich zurückgegangen.92 Der Wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft stellte jedoch in einem Gutachten von 2015 fest, dass die Daten bei dieser Art von Erhebung möglicherweise irreführend sind: So könnten sich die Angaben nur auf einen Teil der Tiere eines Betriebs beziehen, auch könnte der Zugang zu einem Laufhof als Weidegang angegeben werden.93

In der Rinderhaltug wird es von einigen als notwendig angesehen, die Tieren zu enthornen, damit sie sich bei Stress und Enge nicht gegenseitig verletzen können.94 Über 80 % der sogenannten „Milchkühe“ in Europa sind laut einer wissenschaftlichen Umfrage enthornt.95 Bei der Enthornung verödet der*die Landwirt*in die Hornknospen des Kalbs mit einem 600°C heißen Brennstab.94 Laut Tierschutzgesetz darf dieser äußerst schmerzhafte Eingriff, bei dem der Brennstab 10 Sekunden lang auf den Kopf gehalten wird, bei Kälbern unter 6 Wochen ohne Betäubung oder Schmerzmittel vorgenommen werden.96, 97 Auch wenn der Eingriff unter Betäubung vorgenommen wird, leiden die Tiere oft noch Monate, manche ihr Leben lang, unter chronischen Schmerzen.97

Es bleibt bei der Enthornung von Kälbern unbeachtet, wie wichtig Hörner für die Tiere sind. Es gibt Hinweise darauf, dass sie bedeutsame Kommunikationsmittel für die Tiere sind und sich Rinder in behornten Herden gegenseitig Raum geben, ohne aggressiv zu werden, da sie besser kommunizieren können – vorausgesetzt, sie haben genug Platz.98 Das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik am Agrarministerium sieht die Enthornung kritisch. Probleme in den Betrieben würden bei behornten Tieren viel deutlicher sichtbar, etwa in Form von Wunden, und könnten eine Signalfunktion haben.99

Nicht die Hörner sollten in der Konsequenz als Problem gelten, sondern die Haltungsbedingungen, die den Bedürfnissen behornter Rinder nicht gerecht werden. Statt Kühen die Hörner auszubrennen, sollte eher die Stallgestaltung und der fehlende Platz im Zentrum der Problemanalyse stehen.

In der Milchproduktion werden vor allem Hochleistungstiere genutzt – überwiegend der Rasse Holstein. Die durchschnittliche „Milchleistung“ hat sich seit 1950 von 2349 Kilogramm Milch pro Jahr bis 2023 auf 9161 Kilogramm Milch fast vervierfacht.100, 101

Eine sichtbare Folge der Züchtung ist das große Euter, das die Kuh beim Laufen stören kann. Die Überzüchtung verursacht auch verschiedene Krankheiten wie Lahmheiten, Euterentzündungen, Reproduktionsstörungen und Stoffwechselerkrankungen.102 Eine großangelegte mehrjährige Studie ergab: in manchen Regionen in Deutschland lahmt jede zweite bis dritte Kuh, in anderen jede vierte.103 Das heißt, die Tiere haben solche Beeinträchtigungen oder Schmerzen an den Beinen, dass sie sich nicht normal bewegen können. Schlachtkörperuntersuchungen zeigen, dass jede sechste Kuh an krankhaften Organveränderungen wie Leberschäden oder Lungenentzündung leidet.104

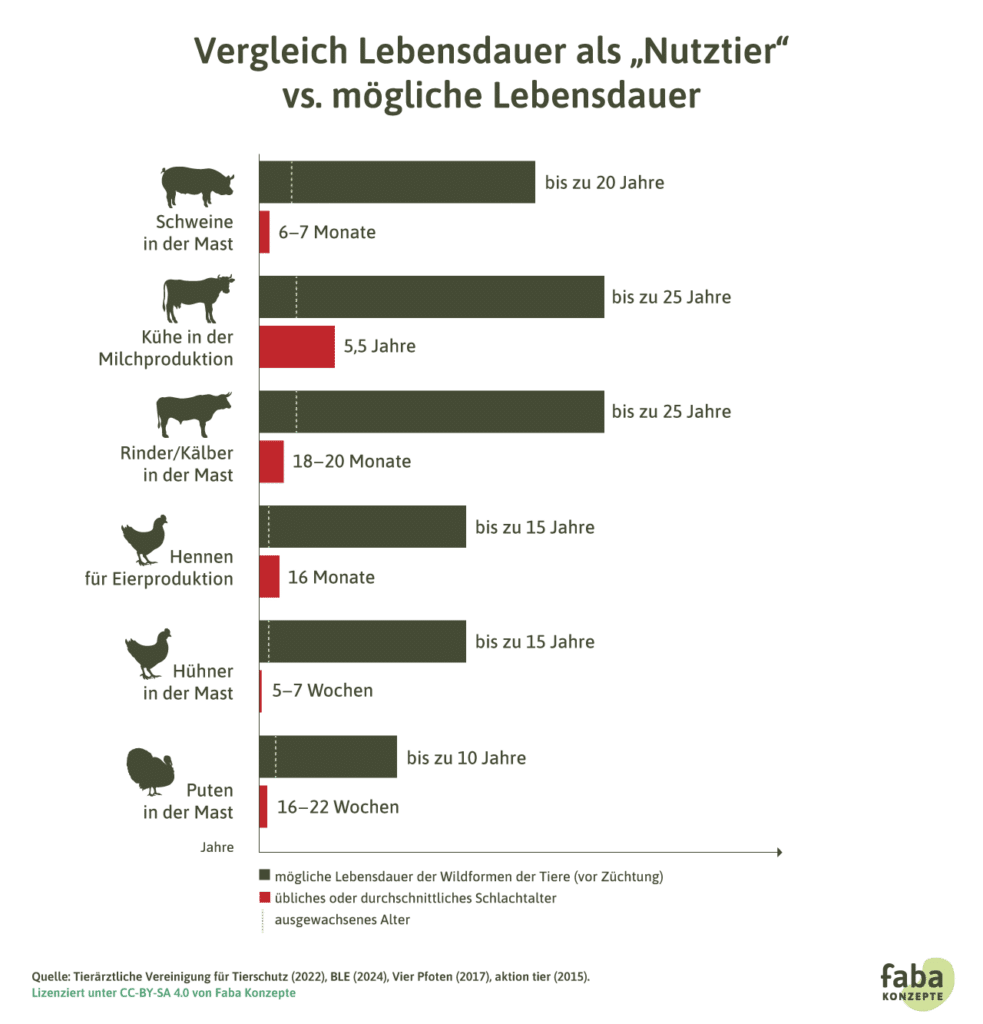

Bereits mit durchschnittlich 5,5 Jahren werden „Milchkühe“ geschlachtet – einem Bruchteil ihrer möglichen Lebensdauer.105 Ein wichtiger Grund: Die hohe Milchleistung beansprucht die Körper der Tiere.106 Wenn die Kühe nicht mehr trächtig werden oder zu krank sind, werden sie geschlachtet. Besonders häufig treten bei „Milchkühen“ Eutererkrankungen wie die Mastitis auf. Aber auch Erkrankungen an den Klauen und Gliedmaßen sind weit verbreitet und gehen auf die harten Böden in den Ställen zurück.107

Viele Tiere sterben sogar noch vor dem Erreichen des Schlachtalters in den Betrieben oder werden aufgrund von Krankheiten und Verletzungen getötet. Laut dem Bayerischen Umweltministerium verendeten in Bayern 2019 ca. 20 % der Schweine und Rinder, bevor sie zum Schlachthof kamen oder wurden tot geboren.109

In Deutschland ist die Betäubung der Tiere vor der Schlachtung vorgeschrieben. Rinder werden meist mit einem Bolzenschuss betäubt, Schweine mit dem Betäubungsgas CO2 und Hühner mit elektrischem Strom. Anschließend werden die Tiere durch Entbluten getötet. Offizielle Untersuchungen zeigen gravierende Probleme bei den Betäubungsmethoden. So äußerte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bereits 2004 Bedenken gegen die CO2-Betäubung von Schweinen, da die Methode Schmerzen und Angst bei den Tieren verursacht.110 Trotzdem wird die CO2-Betäubung in 90 % aller großen Schlachthöfe eingesetzt.111

Auch die elektrische Betäubung ist problematisch, da sie häufig versagt. Das heißt, die Tiere erleben ihren eigenen Tod bei vollem Bewusstsein oder wachen zum Beispiel wieder auf, während ihnen die Beine abgetrennt werden. Die Bundesregierung bezifferte 2012 die Fehlbetäubungsraten in handgeführten elektrischen Betäubungsanlagen bei Schweinen mit 10,9 bis 12,5 %, in automatischen Anlagen mit 3,3 %.112 Der Regierungsbezirk Darmstadt stellte bei einer langjährigen Untersuchung von 32 Schlachthöfen 2019 fest, dass 39 % der Schweine und 49 % der Rinder nicht ausreichend betäubt waren.113

Für Menschen ist der Schlachtsektor geprägt von prekären Arbeits- und Lebensbedingungen. Lohndumping, extrem lange Arbeitszeiten, hoher Arbeitstempodruck, Arbeitsunfälle und unhaltbare Wohnbedingungen sind für die meist osteuropäischen Arbeiter*innen an der Tagesordnung.114

Die Bio-Branche verspricht eine tierfreundlichere Fleisch-, Milch- und Eierproduktion. Die Bio-Richtlinien unterscheiden sich tatsächlich in einigen Punkten von den Vorschriften, die für die konventionelle Tierhaltung gelten. Da auch die Bio-Haltung nach wirtschaftlichen Prinzipien gestaltet ist, gibt es allerdings auch viele Gemeinsamkeiten.

Von den Eiern, die in Deutschland produziert werden, stammte 2023 etwas mehr als jedes 8. Ei (13,4 %) aus einem Bio-Betrieb.115 Wie sieht ein Hühnerleben in Biohaltung aus? In Bio-Eierbetrieben teilen sich sechs Hennen einen Quadratmeter im Stall, statt neun Hennen wie in Boden- und Freilandhaltung.116 Außerdem ist in der Biohaltung wie in der Freilandhaltung ein Grünauslauf von vier Quadratmetern pro Henne vorgeschrieben.116 Darüber hinaus dürfen maximal 3.000 Hennen in Biostallabteilen gehalten werden – also halb so viele wie bei der konventionellen Haltung.117

Der Grünauslauf von 4 Quadratmetern pro Henne ist für mindestens ein Drittel ihrer Lebenszeit vorgeschrieben. Ein Problem dabei: Die Ausläufe werden von den Hühnern oft nicht voll ausgenutzt, denn aus Schutz vor Beutegreifern entfernen sich die Tiere laut der Verhaltensforschung nur etwa 50 Meter vom Stall – zumindest dann, wenn sie sich auf freier Fläche nirgendwo verstecken können.118 Die Ausläufe in der Bio-Haltung dürfen aber bis zu einer Entfernung von 150 Meter zum Stall angelegt sein, ohne dass sie Unterstände wie Sträucher oder Bäume aufweisen müssen. Erst wenn die Distanz zum Stall größer ist, müssen „mindestens vier gleichmäßig verteilte Schutzeinrichtungen je Hektar“ vorhanden sein, damit das Gelände als Auslauf gezählt wird.119 Wissenschaftliche Untersuchungen von Freilandhaltungssystemen zeigen entsprechend, dass viele Tiere sich hauptsächlich nah am Stall aufhalten.120

Wie wirken sich die weniger intensiven Haltungsbedingungen auf die Hühner aus? Ein zentrales Problem bleibt die Gruppengröße: In Herden von bis zu 3.000 Tieren können die Hühner ihre komplexe Sozialstruktur nicht etablieren, denn sie können nur in viel kleineren Gruppen ihre Artgenossen überhaupt individuell unterscheiden – die Angaben reichen von 30 bis 200 anderen Hühnern, die ein Huhn erkennen kann.121, 122

In der Hühnermast macht Bio nur einen Bruchteil aus: der Marktanteil von Bio-Hühnerfleisch lag 2021 in Deutschland bei nur 1,6 %.129 In Bio-Hühnermastanlagen dürfen in einer Gruppe bis zu 4.800 Tiere gehalten werden.130 Pro Quadratmeter Stallfläche dürfen es so viele Hühner sein, dass sie zusammen maximal 21 Kilogramm wiegen – also je nach Alter und Gewicht der Hühner acht bis über 24 Tiere.131 Pro Huhn sind wie in der Eierproduktion 4 Quadratmeter Grünauslauf vorgeschrieben, allerdings nur für mindestens ein Drittel ihrer Lebenszeit.131 In der Bio-Mast leben die Tiere etwas länger als in der konventionellen Mast – üblich sind 70 bis 81 Tage bis zur Schlachtung anstatt von 29 bis 42 Tagen.131, 132

Die genetischen Voraussetzungen der Tiere sind ebenfalls reglementiert: Bio-„Masthühner“ müssen „langsam wachsenden Rassen“ angehören. Darunter werden Rassen verstanden, die laut Angaben der Zuchtbetriebe nur 80 % der Gewichtszunahmen von konventionellen Hochleistungstieren vorweisen133 – das ist also immer noch eine extrem schnelle, auf Hochleistung getrimmte Gewichtszunahme. Das führt dazu, dass die Hühner im Laufe der Mast ähnliche Gesundheitsprobleme entwickeln wie diejenigen in der konventionellen Mast – sie können zum Beispiel oft nicht mehr richtig laufen.134

Nur eine sehr geringe Anzahl von Schweinen lebt in ökologischer Haltung – im Jahr 2023 waren es in Deutschland nur 1,2 %.135 Der Anteil an der Produktion von Schweinefleisch lag nur bei 1 %.136

Ein 100 Kilogramm schweres Bio-Schwein hat laut EU-Öko-Verordnung mit 1,3 Quadratmetern Stallinnenfläche und 1 Quadratmeter Außenfläche etwa dreimal so viel Platz wie ein konventionell gehaltenes Schwein (0,75 Quadratmeter).137

Diese Flächen dürfen zur Hälfte mit Spaltenböden versehen sein.138 Vorgeschrieben ist außerdem, dass Wühlmaterialien wie Stroh zur Verfügung stehen müssen.139 Jedoch ist Stroh auf Beton nicht gerade die natürliche Umgebung von Schweinen – freilebende Hausschweine wühlen am Liebsten mit ihrem Rüssel im Boden, auf der Suche nach Würmern, Wurzeln und anderem Essbaren. Außerdem lieben sie es, sich in Matsch oder Regenpfützen zu suhlen, zu rennen und neugierig ihre Umgebung zu erkunden.

Ein weicher, unbefestigter Auslauf mit Gras und Schlamm würde ihren Bedürfnissen eher gerecht werden, ist aber nicht vorgeschrieben und daher praktisch nie vorhanden. Fast alle Bio-Schweine in Deutschland leben auf Beton, teils Spaltenböden, im Stall wie im Auslauf, wo sie ihren natürlichen Bewegungs- und Erkundungsdrang nicht ausleben können. Gerade in Gegenden mit besonders vielen Schweinebetrieben ist die (sowieso seltene) Weidehaltung in der Landwirtschaftsszene nicht gern gesehen, da so gefährliche Krankheiten wie die Schweinepest eher auf Hausschweine übertragen werden.140

Von dem Rindfleisch, das in Deutschland produziert wird, stammen etwa 6,4 % aus ökologischer Erzeugung. Von der Milch kommt etwa 4,2 %, also weniger als jeder 20. Liter, von einem Bio-Betrieb (Stand 2022).141 Doch was heißt Bio für die Rinderhaltung überhaupt?

Anders als in der konventionellen Rinderhaltung gelten für die ökologische Rinderhaltung europaweit spezifische Richtlinien.

Sogenannten „Milchkühen“ stehen pro Tier 6 Quadratmeter Stallfläche zu.142 Im Sommer müssen die Tiere grundsätzlich auf die Weide, allerdings kann auch ein Zugang zu einem Außenbereich (4,5 Quadratmeter pro Kuh) gewährt werden, wenn Weidegang nicht möglich ist.143 Im Winter ist kein Auslauf für Rinder vorgeschrieben, also verbringen sie meist über 6 Monate am Stück in Laufställen.

Für „Mastrinder“ richtet sich das Platzangebot im Stall nach dem Gewicht: Tiere bis 350 Kilogramm sollen zum Beispiel 4 Quadratmeter Platz im Stall und einen Außenbereich von 3 Quadratmetern pro Tier zur Verfügung haben. Wenn sie im Sommer auf die Weide kommen, braucht man ihnen im Winter keinen Auslauf zu gewähren. Auf der Fläche eines Standard-Autoparkplatzes von 12 Quadratmetern darf man also 3 Rinder von 350 Kilogramm halten, wobei die Hälfte davon aus Spaltenboden bestehen darf.143

Auf Bio-Milchbetrieben werden die Kälber mindestens drei Monate lang mit Kuhmilch ernährt statt mit einem Ersatzprodukt. Jedoch gibt es keine Vorschriften darüber, wie die Kälber zu ihrer Milch gelangen.144 Die Jungtiere direkt bei den Müttern saugen zu lassen ist rein optional und wird fast nie praktiziert – Kälber werden in der Regel wie in der konventionellen Haltung früh von ihren Müttern getrennt.145 Auf einer Liste von Höfen, auf denen die Kälber bei ihren Müttern oder so genannten Ammenkühen trinken können, standen im Jahr 2021 in Deutschland, Österreich und der Schweiz nur rund 100 Höfe.145 Auch bei Mutterkuhhaltung kommt es schließlich zu einer Trennung des Kindes von der Mutter, um das Jungtier entweder in die Mast oder in die Milchproduktion einzugliedern. Dies ist stets mit Trennungsschmerz verbunden.146

Darüber hinaus werden auch in Bio-Betrieben die Kühe auf hohe Milchleistung gezüchtet. Insgesamt ist es ausschlaggebend, dass auch die ökologische Rinderhaltung nach wirtschaftlichen Kriterien ausgerichtet ist. Das sieht man unter anderem daran, dass auch auf Bio-Betrieben die „Milchkühe“ nach wenigen Jahren der Nutzung geschlachtet werden, obwohl sie unter anderen Bedingungen viel länger leben könnten.147 Das ist zwar eine etwas längere Nutzung als bei konventionellen Betrieben – aber immer noch nur ein Bruchteil ihrer möglichen Lebensdauer (siehe Schlachtung). Die Ausrichtung auf Wirtschaftlichkeit führt zu vielen Gemeinsamkeiten mit konventioneller Tierhaltung, auch wenn einzelne Vorschriften eine leichte Verbesserung für die Tiere darstellen.

Viele Biolandwirt*innen und Verarbeitungsbetriebe in Deutschland sind in Verbänden des ökologischen Landbaus organisiert, zum Beispiel Bioland, Naturland oder demeter. Man könnte vermuten, dass diese strengere Vorgaben zur Tierhaltung haben als die EU-Bio-Richtlinien. Teilweise wird das von den Verbänden auch so dargestellt.148

Aber obwohl es eine Reihe an Unterschieden im Hinblick auf andere Aspekte der Landwirtschaft gibt, unterscheiden sich die wesentlichen Vorgaben zum Platzangebot und zum Umgang mit den Tieren nicht oder kaum. So sind zum Beispiel bei den sogenannten „Legehennen“ teilweise weniger Tiere pro Gebäude erlaubt als nach EU-Regeln, aber die Herdengröße darf bei allen Bioverbände bis zu 3.000 Hühner betragen. Schweinen bis 110 Kilogramm muss überall nur ein Auslauf von einem Quadratmeter pro Schwein gewährt werden. Und auch die Trennung von Kuh und Kalb kurz nach der Geburt ist bei allen Bioverbänden das übliche Vorgehen.149

Es gibt bezüglich der Schlachtung keine klaren Aussagen, sondern nur undurchsichtige Hinweise: Demeter zum Beispiel schreibt zur Schlachtung: „Angst, Stress, Durst und Schmerzen des Tieres [sollen] soweit wie möglich vermieden werden“ und „Transportwege sollen so kurz wie möglich sein“.150

Solche schwammigen Vorgaben werden auch Watteparagraphen genannt – sie sorgen dafür, dass die Verantwortung und die Entscheidungsmacht auf die einzelnen Tierhalter*innen übertragen wird, welche sich oft für die wirtschaftlichsten Optionen entscheiden (müssen). Niedrige Standards bestimmen den Markt – wer für das gleiche Siegel mehr Aufwand bei der Tierhaltung betreibt als unbedingt nötig, ohne dafür einen höheren Preis erzielen zu können, arbeitet zwangsläufig weniger profitabel. Die Billigeren (und Schlechteren) setzen sich aus wirtschaftlichen Gründen durch.

Die Tiere, die für Fleisch, Milch, Eier, und sonstige Tierprodukte ihr kurzes Leben in der sogenannten Nutztierhaltung verbringen, sind oft erheblichen Leiden ausgesetzt. Auch wenn viele Landwirt*innen das Beste für ihre Tiere wollen, ist der wirtschaftliche Druck groß. Profit und Effizienz müssen in vielen Situationen gegen das Wohl der Tiere ausgespielt werden, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wie sich im Bio-Kapitel zeigt, ist die Situation der Tiere auch in der Biohaltung oft immer noch weit entfernt davon, ihren artspezifischen Bedürfnissen gerecht zu werden. Beton und Spaltenboden lässt sich günstiger sauberhalten, daher ist das der Untergrund, auf dem sich das Leben der meisten Nutztiere abspielt.

Dass für die Erzeugung von Fleisch, Milch und Eiern Millionen von Tieren systematisch Leid erfahren und oft noch als Jungtiere getötet werden, ist ein wichtiger Grund dafür, die sogenannte Nutztierhaltung insgesamt kritisch zu betrachten. Eine Lösung besteht darin, die Tierzahlen abzubauen und pflanzliche Alternativen zu stärken. Dabei kommt es nicht nur auf die Konsument*innen an. Im Modul „Modellprojekte für die Ernährungwende“ erfährst du mehr über vielversprechende Initiativen, wie sich das Ernährungssystem verändern lässt.

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[1]: Bundesministerium der Justiz (2024): „Tierschutzgesetz“. Online: https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html (zuletzt abgerufen: 29.11.2024)

[2]: Bundesministerium der Justiz (2024): „Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung“. Online: https://www.gesetze-im-internet.de/tierschnutztv/ (zuletzt abgerufen: 26.11.2024)

[3]: Bessei/Reiter (2009): „Verhalten von Hühnern“. In: Hoy (Hg.): Nutztierethologie. Ulmer, S. 204-223.

[4]: Brade et al. (2008): „Legehuhnzucht und Eiererzeugung. Empfehlungen für die Praxis“. Hg.: Thünen Institut. Online: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dk040953.pdf, S. 99 (zuletzt abgerufen: 15.01.2025)

[5]: Bessei/Reiter (2009): „Verhalten von Hühnern“. In: Hoy (Hg.): Nutztierethologie. Ulmer, S. 204-223. Die Angabe dort lautet, dass das Bankivahuhn 2- bis 4-mal jährlich 5 bis 10 Eier legt, daraus ergibt sich also die Spannbreite.

[6]: Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2021): „Kritische Kontrollpunkte in der Junghennenaufzucht“. Online: https://www.mud-tierschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Layer_HACCP/Kritische_Kontrollpunkte_JH_Massnahmenkatalog_Praxis_LayerHACCP.pdf, S. 19 (zuletzt abgerufen: 15.01.2025)

[7]: Lamey (2012): „Primitive Self-Consciousness and Avian Cognition“. In: The Monist 95,3. Online: https://www.jstor.org/stable/pdf/42751163.pdf , S. 485-510 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025)

[8]: Marino (2017): „Thinking chickens: a review of cognition, emotion, and behavior in the domestic chicken“. In: Animal Cognition, 20, S. 127-47. Online: https://link.springer.com/article/10.1007/s10071-016-1064-4 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[9]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2022): „Hühnermast in Deutschland – Ein Überblick“. Online: https://www.nutztierhaltung.de/gefluegel/huehnermast/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[10]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2022): „Legehennenhaltung in Deutschland – Ein Überblick“. Online: https://www.nutztierhaltung.de/gefluegel/legehennenhaltung-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[11]: Deutschlandfunk (2023): „Warum Küken nun im Ausland getötet werden“. Online: https://www.deutschlandfunk.de/kueken-schreddern-deutschland-verboten-100.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[12]: Landwirtschaftskammer Niedersachsen (2021): „Kritische Kontrollpunkte in der Junghennenaufzucht“. Online: https://www.mud-tierschutz.de/fileadmin/SITE_MASTER/content/Dokumente/Downloads/Layer_HACCP/Kritische_Kontrollpunkte_JH_Massnahmenkatalog_Praxis_LayerHACCP.pdf, S. 19 (zuletzt abgerufen 15.01.2025).

[13]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Fleisch. Versorgungsbilanzen“. Siehe: Tabellen zur Versorgungsbilanz Fleisch, 2010-2023 (Neuberechnung). Online: https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung/versorgungsbilanzen/fleisch , (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[14]: Statistisches Bundesamt (2024): „Gewerbliche Schlachtungen. Tiere und tierische Erzeugung“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Tiere-Tierische-Erzeugung/Tabellen/gewerbliche-schlachtung-jahr-halbjahr.html (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[15]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2024): „Geflügelhaltung“ (2024). Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/gefluegelhaltung (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[16]: Thobe et al. (2024): „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Mastgeflügel“. Hg.: Thünen-Institut für Betriebswirtschaft. Online: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn069212.pdf , S. 7 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[17]: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (2024): „Haltung von Masthühnern. DLG-Merkblatt 406“. Online: https://www.dlg.org/mediacenter/dlg-merkblaetter/dlg-merkblatt-406-haltung-von-masthuehnern, S. 7 (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[18]: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (2024): „Haltung von Masthühnern. DLG-Merkblatt 406“ (2024). Online: https://www.dlg.org/mediacenter/dlg-merkblaetter/dlg-merkblatt-406-haltung-von-masthuehnern , S. 7 (zuletzt abgerufen: 15.01.2025). Die Zahl von 26 Hühnern ergibt sich bei der maximalen Besatzdichte von 39 kg/qm und einem Mastendgewicht von 1,5 kg.

[19]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Hühnermast in Deutschland – ein Überblick“. Online: https://www.nutztierhaltung.de/gefluegel/huehnermast/ (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[20]: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft: „Haltung von Masthühnern. DLG-Merkblatt 406“ (2024): Online: https://www.dlg.org/mediacenter/dlg-merkblaetter/dlg-merkblatt-406-haltung-von-masthuehnern (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[21]: Demmler (2011): „Leistungsabhängige Gesundheitsstörungen bei Nutztieren für die Fleischerzeugung (Schweine, Rinder, Hühner, Puten) und ihre Relevanz für § 11 b Tierschutzgesetz (‚Qualzucht‘)“. Dissertation an der FU Berlin, Institut für Tierschutz und Tierverhalten. Online: http://dx.doi.org/10.17169/refubium-10235 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[22]: Hörning (2008): „Auswirkungen der Zucht auf das Verhalten von Nutztieren“. Hg.: Tierzuchtfonds für artgemäße Tierzucht, S. 89. Online: urn:nbn:de:0002-3917 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[23]: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen (2023): „Richtlinie für die Ermittlung des gemeinen Wertes von Geflügel“. Online: https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/tierseuchenkasse/pdf/schaetzrahmen-gefluegel.pdf , S. 8 (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[24]: Thobe et al.: „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Mastgeflügel“ (2024). Hg.: Thünen-Institut für Betriebswirtschaft. Online: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn069212.pdf , S. 17 (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[25]: Statista (2024): „Pro-Kopf-Konsum von Eiern in Deutschland in den Jahren 2006 bis 2023“ (2024). Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/208591/umfrage/eier-nahrungsverbrauch-pro-kopf-seit-2004/ (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[26]: Statista (2024): „Selbstversorgungsgrad bei Eiern in Deutschland in den Jahren 1995 bis 2023“. Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76646/umfrage/selbstversorgungsgrad-bei-eiern-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen 15.01.2025).

[27]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2025): „Geflügelhaltung“. Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/gefluegelhaltung (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[28]: Albert Schweizer Stiftung (2024): „Legehennen“. Online: https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/huehner/legehennen (zuletzt abgerufen: 27.11.2024).

[29]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2025): „Geflügelhaltung“. Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/gefluegelhaltung (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[30]: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft: „Legehennen. DLG-Merkblatt 405“ (2020). Online: https://www.dlg.org/mediacenter/dlg-merkblaetter/dlg-merkblatt-405-legehennenhaltung (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[31]: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (2019): „Informationen zur Freilandhaltung von Legehennen“. Online: https://www.lfl.bayern.de/mam/cms07/iem/dateien/2019_09_09_freilandhaltung_hennen_rz_web.pdf (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[32]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2025): „Geflügelhaltung“. Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/gefluegelhaltung (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[33]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2023): „Mehr Tierschutz in der Legehennenhaltung“ . Online: https://www.bmel.de/DE/themen/tiere/tierschutz/haltung-legehennen.html (zuletzt abgerufen: 27.11.2024).

[34]: Albert Schweizer Stiftung (2024): „Legehennen“. Online: https://albert-schweitzer-stiftung.de/massentierhaltung/huehner/legehennen (zuletzt abgerufen: 27.11.2024).

[35]: Bessei/Reiter (2009) „Verhalten von Hühnern“. In: Hoy (Hg.): Nutztierethologie. Ulmer, S. 204-223. Die Angabe dort lautet, dass das Bankivahuhn 2- bis 4-mal jährlich 5 bis 10 Eier legt. Wir nehmen daher an, dass man mit durchschnittlich 3 Gelegen mit durchschnittlich 7 Eiern rechnen kann, das ergibt eine Zahl von 22,5 Eiern, die wir nochmal aufgerundet haben.

[36]: Bundeszentrum für Ernährung (2023): „Eier: Erzeugung. Hühnerei-Erzeugung in Deutschland“. Online: https://www.bzfe.de/lebensmittel/vom-acker-bis-zum-teller/eier/eier-erzeugung/ (zuletzt abgerufen: 27.11.2024).

[37]: Weigend et al. (2022): „Brustbeinschäden bei Legehennen – aktueller Stand des Wissens“. Hg.: Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. Online: https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00047411/FLI-Zusatzinformation_Brustbeinschaeden-bei-Legehennen_bf.pdf , S. 7.

[38]: Baur et al. (2020) „Radiographic Evaluation of Keel Bone Damage in Laying Hens—Morphologic and Temporal Observations in a Longitudinal Study“. In: Frontiers in Veterinary Science 7/129. Online: https://www.frontiersin.org/journals/veterinary-science/articles/10.3389/fvets.2020.00129/full (zuletzt abgerufen: 26.01.2025.

[39]: Thobe et al. (2023): „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Legehennen“, Hg.: Thünen-Institut für Betriebswirtschaft. Online: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn067260.pdf (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[40]: Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik (2015): „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ . Hg.: BMEL. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/GutachtenNutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 . S. 105.

[41]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2021): „Bei Federpicken schnell handeln“. Online: https://www.nutztierhaltung.de/gefluegel/legehennen/federpicken-signale/ (letzter Abruf: 15.01.2025).

[42]: Paprotny (2023): „Federpicken verhindern: Legehennen richtig beschäftigen”. In: DGS Magazin. Online: https://www.dgs-magazin.de/themen/stallbau-ausruestung/article-7450314-175624/federpicken-verhindern-legehennen-richtig-beschaeftigen-.html (zuletzt abgerufen: 26.01.2025)

[43]: Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik (2015): „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“. Hg.: BMEL. https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/GutachtenNutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 , S. 105.

[44]: Niedersächsisches Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (2023): „Haltung von Jung- und Legehennen mit intaktem Schnabel“. Online: https://www.laves.niedersachsen.de/startseite/tiere/tierschutz/tierhaltung/haltung-von-jung-und-legehennen-mit-intaktem-schnabel-91150.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[45]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: „Geflügelhaltung“ (2024). Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/gefluegelhaltung (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[46]: Statista (2024): „Pro-Kopf-Konsum von Geflügelfleisch in Deutschland in den Jahren 2010 bis 2023“. Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/186634/umfrage/pro-kopf-verbrauch-von-gefluegelfleisch-seit-2001/ (zuletzt abgerufen: 19.01.2025).

[47]: Reiter (2009): „Verhalten von Puten“. In: Hoy (Hg.): Nutztierethologie. Ulmer, S. 224-231.

[48]: Krautwald-Junghanns (2022): „Anforderungen an eine zeitgemäße tierschutzkonforme Haltung von Mastputen“. Hg.: Österreichisches Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK). Online: https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2022-12/anforderungen_an_eine_zeitgemaesse_tierschutzkonforme_haltung_von_mastputen_0.pdf , S. 65 (zuletzt abgerufen 19.01.2025).

[49]: Krautwald-Junghanns (2022): „Anforderungen an eine zeitgemäße tierschutzkonforme Haltung von Mastputen“. Hg.: Österreichisches Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK). Online: https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2022-12/anforderungen_an_eine_zeitgemaesse_tierschutzkonforme_haltung_von_mastputen_0.pdf , S. 28 (zuletzt abgerufen 19.01.2025).

[50]: Krautwald-Junghanns (2022): „Anforderungen an eine zeitgemäße tierschutzkonforme Haltung von Mastputen“. Hg.: Österreichisches Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK). Online: https://tierschutz.hessen.de/sites/tierschutz.hessen.de/files/2022-12/anforderungen_an_eine_zeitgemaesse_tierschutzkonforme_haltung_von_mastputen_0.pdf , S. 7 (zuletzt abgerufen 19.01.2025).

[51]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2024): „Geflügelhaltung“ (2024). Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/gefluegelhaltung (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[52]: Verband Deutscher Putenerzeuger (2013): „Bundeseinheitliche Eckwerte für eine freiwillige Vereinbarung zur Haltung von Mastputen“- Online: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Tiere/Tierschutz/ZDG-Eckwerte-Haltung-Mastputen.pdf?__blob=publicationFile&v=5 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[53]: Expertise for Animals (2024): „Puten in der Landwirtschaft“. Online: https://www.expertiseforanimals.com/informationen-artikel/puten-in-der-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 06.12.2024).

[54]: Letzguß (2019): „Einfluss von Beschäftigungs- und Strukturelementen auf das Verhalten und das Beinskelett konventionell gehaltener Mastputen“. Dissertation an der Universität Hohenheim. Online: https://hohpublica.uni-hohenheim.de/handle/123456789/5362 , S. 4. (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[55]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2024): „Schnabelkürzen: Noch ein Thema in der Geflügelhaltung?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/gefluegel/schnabelkuerzen-noch-ein-thema-in-der-gefluegelhaltung (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[56]: Eder (2017): „2017: Schnabelkürzen ab sofort verboten“. Online: https://www.agrarheute.com/tier/2017-schnabelkuerzen-ab-sofort-verboten-530274 (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[57]: Revermann (2022): „Verstoß gegen Tierschutz bei Puten: Staatsanwaltschaft schaltet sich ein“. In: Geflügelnews.de. Online: https://www.gefluegelnews.de/article/verstoss-gegen-tierschutz-bei-puten-staatsanwaltschaft-schaltet-sich-ein (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[58]: Fiedler/König (2005) „Tierschutzrechtliche Bewertung der Schnabelkürzung bei Puteneintagsküken durch Einsatz eines Infrarotstrahls“. Archiv für Geflügelkunde, 70, 6. https://www.european-poultry-science.com/tierschutzrechtliche-bewertung-der-schnabelk252rzung-bei-puteneintagsk252ken-durch-einsatz-eines-infrarotstrahls,QUlEPTQyMTc0MDEmTUlEPTE2MTUxNSZQQUdFX1RQTD1QcmludHByZXZpZXcuaHRtJk1FVEFfUk9CT1Q9T0ZG.html . S. 241-249.

[59]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2024): „Pro-Kopf-Verzehr von Fleisch sinkt auf unter 52 Kilogramm“. Online: https://www.ble.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2024/240404_Fleischbilanz.html (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[60]: Hoy (2009): „Verhalten der Schweine“. In: Hoy (Hg.): Nutztierethologie. Ulmer, S. 105-135.

[61]: Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (2009): „Verhalten von Schweinen“. Online: https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Tierhaltung/Schwein/Allgemein/Tierverhalten/Tierverhalten.pdf (zuletzt abgerufen: 19.01.2025).

[62]: Füßler (2012): „Das Schwein weiß um sein Ich“. In: ZEIT. Online: https://www.zeit.de/wissen/umwelt/2012-05/unterschaetztes-tier-schwein (zuletzt abgerufen: 19.01.2025).

[63]: Mendl et al. (2010): „Pig Cognition“. In: Current Biology 20/18, S. 796-798, hier S. 797. Online: https://www.cell.com/current-biology/pdf/S0960-9822(10)00917-6.pdf

[64]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2025): „Schweinehaltung“. Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/schweinehaltung (zuletzt abgerufen: 19.01.2025).

[65]: Statistisches Bundesamt (2024): „Fleischproduktion im Jahr 2023 um 4 % gesunken“. Online: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/02/PD24_049_413.html (zuletzt abgerufen am 19.01.2025).

[66]: Statistisches Bundesamt (2021): „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Stallhaltung, Weidehaltung Landwirtschaftszählung“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/stallhaltung-weidehaltung-tb-5411404209004.pdf?__blob=publicationFile , S. 22. (zuletzt abgerufen: 29.11.2024)

[67]: VET-Magazin (2007): „Klauenschäden bei Schweinen: auf Spaltenweite und Gratigkeit achten“. Online: https://vet-magazin.de/wissenschaft/grosstiermedizin/Grosstiermedizin-Schweine/Klauenschaeden-Schweinen.html (zuletzt abgerufen: 29.11.2024). Und: Verein gegen Tierfabriken: „Ist ein Vollspaltenboden Tierquälerei?“ (2019). Online: https://vgt.at/presse/news/2019/news20190523fg.php (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[68]: Die Quellen für die mögliche Lebensdauer der Tiere sind:

[69]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): „Tierhaltungskennzeichnung“. Online: https://www.ble.de/DE/Themen/Ernaehrung-Lebensmittel/Tierhaltungskennzeichnung/Tierhaltungskennzeichnung_node.html (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[70]: Bundesministerium der Justiz: „Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung“ (2021). Online: https://www.gesetze-im-internet.de/tierschnutztv/ (zuletzt abgerufen: 29.11.2024). § 29.

[71]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2024): „Die staatliche Tierhaltungskennzeichnung – für verbindliche Transparenz beim Einkauf“. Online: https://www.tierhaltungskennzeichnung.de/verbraucher/ueberblick/#matrix-content (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[72]: Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg (2022): „Garagenverordnung“. Online: https://dejure.org/gesetze/GaVO (zuletzt abgerufen: 29.11.2024). § 4.

[73]: Condotta et al. (2018): „Dimension of the modern pig“. In: Transactions of the American Society of Agricultural and Biological Engineers. Online: https://doi.org/10.13031/trans.12826 , S. 1736.

[74]: Ziemke (2007): „Verhaltensstörungen bei Mastschweinen und deren Einfluss auf Befunde in der Fleischuntersuchung“. Dissertation an der Freien Universität Berlin. Online: https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/11117 .

[75]: Hirt et al. (2016) „Tierschutzgesetz. Kommentar“. Franz Vahlen Verlag, 3. Auflage. S. 284.

[76]: Europäische Kommission (2018): „Bewertung der Massnahmen der Mitgliedstaaten zur Verhütung von Schwanzbeißen und zur Vermeidung des routinemäßigen Kupierens von Schwänzen bei Schweinen“. https://www.ringelschwanz.info/services/files/aktionsplan-kupierverzicht/2018%20EU-Audit%20Report%20Deutschland%20%28DE%29.pdf , S. 6 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[77]: Demmler (2011): „Leistungsabhängige Gesundheitsstörungen bei Nutztieren für die Fleischerzeugung (Schweine, Rinder, Hühner, Puten) und ihre Relevanz für § 11 b Tierschutzgesetz (‚Qualzucht‘)“. Dissertation an der FU Berlin, Institut für Tierschutz und Tierverhalten. Online: http://dx.doi.org/10.17169/refubium-10235 , S. 51.

[78]: Hirt et al. (2016): „Tierschutzgesetz. Kommentar“. Franz Vahlen Verlag, 3. Auflage. S. 406 und 677.

[79]: Demmler (2011): „Leistungsabhängige Gesundheitsstörungen bei Nutztieren für die Fleischerzeugung (Schweine, Rinder, Hühner, Puten) und ihre Relevanz für § 11 b Tierschutzgesetz (‚Qualzucht‘)“. Dissertation an der FU Berlin, Institut für Tierschutz und Tierverhalten. Online: http://dx.doi.org/10.17169/refubium-10235 , S. 97.

[80]: Demmler (2011): „Leistungsabhängige Gesundheitsstörungen bei Nutztieren für die Fleischerzeugung (Schweine, Rinder, Hühner, Puten) und ihre Relevanz für § 11 b Tierschutzgesetz (‚Qualzucht‘)“. Dissertation an der FU Berlin, Institut für Tierschutz und Tierverhalten. Online: http://dx.doi.org/10.17169/refubium-10235 , S. 54.

[81]: Vion Food Group (2024): „Archiv Kontrollergebnisse“. Online: https://www.vion-transparency.com/de/kontrollergebnisse/archiv-kontrollergebnisse/ (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[82]: Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover (2017): „Untersuchungen an verendeten/getöteten Schweinen in Verarbeitungsbetrieben für tierische Nebenprodukte“. Online: https://www.tiho-hannover.de/universitaet/aktuelles-veroeffentlichungen/pressemitteilungen/detail/untersuchungen-an-verendeten-getoeteten-schweinen-in-verarbeitungsbetrieben-fuer-tierische-nebenprodukte (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[83]: Kongsted/Sørensen (2017): „Lesions found at routine meat inspection on finishing pigs are associated with production system“. In: Veterinary Journal 223. Online: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28671066/ (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[84]: Winckler (2009): „Verhalten der Rinder“. In: Hoy (Hg.): Nutztierethologie. Ulmer, S. 78-104.

[85]: Statistisches Bundesamt (2024): „Haltungen mit Rindern und Rinderbestand“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Tiere-Tierische-Erzeugung/Tabellen/betriebe-rinder-bestand.html (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[86]: Bundesministerium der Justiz (2021): „Verordnung zum Schutz landwirtschaftlicher Nutztiere und anderer zur Erzeugung tierischer Produkte gehaltener Tiere bei ihrer Haltung“. Online: https://www.gesetze-im-internet.de/tierschnutztv (zuletzt abgerufen: 26.11.2024).

[87]: Statistisches Bundesamt (2021): „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Stallhaltung, Weidehaltung Landwirtschaftszählung“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/stallhaltung-weidehaltung-tb-5411404209004.pdf?__blob=publicationFile , S. 5 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[88]: LAVES, Tierschutzdienst, Arbeitsgruppe Rinderhaltung (2007): „Tierschutzleitlinie für die Milchkuhhaltung”. Niedersächsisches Ministerium für den ländlichen Raum, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Hg.). Online: https://www.laves.niedersachsen.de/tiere/tierschutz/tierhaltung/niedersaechsische-tierschutzleitlinien-zur-milchkuhhaltung-73337.html (zuletzt abgerufen: 22.01.2025).

[89]: Expertise for Animals (2023): „Die Ketten lösen: Eine umfassende Untersuchung der Anbindehaltung von Rindern“. Online: http://www.expertiseforanimals.com/blog-artikel/jetzt-online-unser-report-zum-ausstieg-aus-der-anbindehaltung (zuletzt abgerufen: 22.01.2025).

[90]: Bayerischer Bauernverband (2024): „Anbindehaltung beim Milchvieh. Stetige und behutsame Weiterentwicklung statt Strukturbruch“ . Online: https://www.bayerischerbauernverband.de/anbindehaltung (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[91]: Statistisches Bundesamt (2021): „Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Stallhaltung, Weidehaltung Landwirtschaftszählung“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Produktionsmethoden/Publikationen/Downloads-Produktionsmethoden/stallhaltung-weidehaltung-tb-5411404209004.pdf?__blob=publicationFile , S. 141.

[92]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Warum sieht man immer seltener Kühe auf der Weide?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/rinder/warum-sieht-man-immer-seltener-kuehe-auf-der-weide (zuletzt abgerufen am 22.01.2025).

[93]: Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMEL (2015): „Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“. Hg.: BMEL. Online: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/GutachtenNutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 , S. 220.

[94]: Schug/Wagner (2024): „Rinder ohne Hörner: Unnatürlich oder mehr Tierwohl?“ In: Der Funkstreifzug, BR24. Online: https://www.br.de/nachrichten/bayern/rinder-ohne-hoerner-unnatuerlich-oder-mehr-tierwohl,UMYOyVI (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[95]: Cozzi et al. (2015): „Dehorning of cattle in the EU Member States: A quantitative survey of the current practices“. In: Livestock Science. 179. Online: https://doi.org/10.1016/j.livsci.2015.05.011 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025.

[96]: Bundesministerium für Justiz (2024): „Tierschutzgesetz“. Online: https://www.gesetze-im-internet.de/tierschg/BJNR012770972.html (zuletzt abgerufen: 29.11.2024). § 5, Absatz 3, Satz 2.

[97]: Expertise for Animals (2022): „Enthornen von Rindern“. Online: https://www.expertiseforanimals.com/informationen-artikel/enthornen-von-rindern (zuletzt abgerufen: 22.01.2025).

[98]: Knierim et al. (2015): „To be or not to be horned—Consequences in cattle“. In: Livestock Science. 179. https://doi.org/10.1016/j.livsci.2015.05.014

[99]: Wissenschaftlicher Beirat für Agrarpolitik beim BMEL (2015):„Wege zu einer gesellschaftlich akzeptierten Nutztierhaltung“ (2015). Hg. vom BMEL. Online: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Ministerium/Beiraete/agrarpolitik/GutachtenNutztierhaltung.pdf?__blob=publicationFile&v=2 . S. 99.

[100]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2019): „Wie viel Milch gibt eine Kuh?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/infothek/infografiken/uebersicht-aller-infografiken/wie-viel-milch-gibt-eine-kuh (zuletzt abgerufen: 06.12.2024).

[101]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2024): „Milcherzeugung und Verwendung 2023“. Online: https://www.ble.de/DE/BZL/Daten-Berichte/Milch-Milcherzeugnisse/_functions/TabelleMilcherzeugungVerwendung2023.html?nn=623806 (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[102]: Algers et al. (2009): „Scientific Opinion on the overall effects of farming systems on dairy cow welfare and disease“. In: The EFSA Journal 1143. Online: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009.1143

[103]: BLE/BMEL (2020): „Abschlussbericht. Tiergesundheit, Hygiene und Biosicherheit in deutschen Milchkuhbetrieben – eine Prävalenzstudie (PraeRi)“. Online https://ibei.tiho-hannover.de/praeri/uploads/report/Abschlussbericht_komplett_2020_06_30_korr_2020_10_22.pdf , S. 140.

[104]: Statistisches Bundesamt (2021): „0,2 % der geschlachteten Mastschweine 2020 nicht für den Verzehr geeignet“. Pressemitteilung. Online: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/06/PD21_310_413.html (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[105]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2024): „Wie lange leben Rind, Schwein, Schaf und Huhn?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/wie-lange-leben-rind-schwein-schaf-und-huhn (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[106]: Bauer et al. (2021): „Tierschutzrelevante Zuchtprobleme beim Milchvieh – Interaktion zwischen dem Zuchtziel ‚Milchleistung‘ und dem vermehrten Auftreten von Produktionskrankheiten“ In: Berliner und Münchener Tierärztliche Wochenschrift 134. Online: https://www.vetline.de/tierschutzrelevante-zuchtprobleme-beim-milchvieh-interaktion-zwischen-dem-zuchtziel-milchleistung (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[107]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): „Wie gesund sind unsere Nutztiere?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/wie-gesund-sind-unsere-nutztiere (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[108]: Statistisches Bundesamt (2024): „Fleischproduktion im Jahr 2023 um 4 % gesunken“. Pressemitteilung. Online: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/02/PD24_049_413.html (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[109]: Knoblach (2022): „Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) vom 19.04.2022 betreffend Tierkörperbeseitigung in Bayern“. Adressiert an das bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Online: https://paulknoblach.de/wp-content/uploads/2022/06/20220531_SAN_GRU-Tierkoerperbeseitigung_in_Bayern.pdf . Und: Knoblach (2021): „Schriftliche Anfrage des Abgeordneten Paul Knoblach BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN vom 30.11.2020“. Adressiert an die Staatsregierung. Online: https://paulknoblach.de/wp-content/uploads/2022/06/20210128_SAN_GRU-Schlachtbetriebe_in_Bayern.pdf , S. 5-6.

[110]: European Food Safety Authority (2004): „Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welfare on a request from the Commission related to welfare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals“. In: The EFSA Journal 45. Online: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2004.45 Und: EFSA (2020): „Welfare of pigs at slaughter“. In: The EFSA Journal. Online: 18/6. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6148 , S. 99.

[111]: Agrarheute (2023): „CO₂-Betäubung der Schweine beim Schlachten: Ist das tierschutzgerecht?“. Online: https://www.agrarheute.com/tier/schwein/co2-betaeubung-schweine-beim-schlachten-tierschutzgerecht-612730 (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[112]: Bundesregierung (2012): „Antwort auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bärbel Höhn, Friedrich Ostendorff, Undine Kurth (Quedlinburg), weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Tierschutz bei der Tötung von Schlachttieren“. Online: https://dserver.bundestag.de/btd/17/100/1710021.pdf , S. 5.

[113]: Leider können wir nur über die Albert Schweitzer Stiftung die Zahlen einsehen: „Kleine Schlachthöfe: 44% Fehlbetäubungen“ (2019). Online: https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/kleine-schlachthoefe-fehlbetaeubungen (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[114]: Birke (2021): „Migration und Arbeit in der Fleischindustrie“. In: bpb.de. Online: https://www.bpb.de/themen/migration-integration/kurzdossiers/migration-in-staedtischen-und-laendlichen-raeumen/325067/migration-und-arbeit-in-der-fleischindustrie/ (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[115]: Statistisches Bundesamt (2024): „Eierproduktion 2023 leicht gesunken“ (2024). Online:https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2024/03/PD24_104_413.html (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[116]: Europäische Kommission (2020): „Durchführungsverordnung (EU) 2020/464 der Kommission vom 26. März 2020 mit Durchführungsbestimmungen zur […] Herstellung ökologischer/biologischer Erzeugnisse […]“. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464 , S. 17 (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[117]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): „Grundlagen der ökologischen Geflügelhaltung”. In: Ökolandbau.de. Online: https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/oekologische-landwirtschaft/oekologische-tierhaltung/oekologische-gefluegelhaltung/grundlagen-der-bio-gefluegelhaltung/ (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[118]: Bessei/Reiter: „Verhalten von Hühnern“ (2009). In: Nutztierethologie. Hoy (Hrsg.). Ulmer. S. 204-223.

[119]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): „Legehennenhaltung – Was ändert sich durch die Umstellung?”. In. Ökolandbau.de. Online: https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/oekologische-landwirtschaft/oekologische-tierhaltung/oekologische-gefluegelhaltung/bio-legehennenhaltung/legehennenhaltung-was-aendert-sich-durch-die-umstellung/ (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[120]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Wie lockt man Hühner tiefer in den Auslauf hinein?“. Online: https://www.nutztierhaltung.de/gefluegel/legehennen/management/wie-lockt-man-huehner-tiefer-in-den-auslauf-hinein/ (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[121]: Langley (2018): „Hühner ziehen attraktive Menschen vor“. In: National Geographic. Online: https://www.nationalgeographic.de/tiere/2018/01/huehner-ziehen-attraktive-menschen-vor (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[122]: ProVieh (2024): „Sozialleben der Hühner“. Online: https://www.provieh.de/2010/04/sozialleben-der-huehner/ (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[123]: Statistisches Bundesamt (2024): „Betriebe mit Legehennenhaltung, Erzeugte Eier, Legeleistung: Deutschland, Jahre, Haltungsformen, Größenklassen der Hennenhaltungsplätze“. Code: 41323-0001. Online: https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/url/ce0706c0 (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[124]: Report Mainz (2017): „Massenställe für Bio-Hühner?“. Online: https://www.tagesschau.de/inland/bio-eier-kommerzialisierung-101.html (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[125]: Weinmann (2022): „Röntgenbilder mit Schock-Resultat: 97 Prozent aller Legehennen haben ein gebrochenes Brustbein. In: Luzerner Zeitung. Online: https://www.luzernerzeitung.ch/wirtschaft/neue-studie-roentgenbilder-mit-schock-resultat-97-prozent-aller-legehennen-haben-ein-gebrochenes-brustbein-ld.2254714 (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[126]: Weigend et al. (2022) „Brustbeinschäden bei Legehennen – aktueller Stand des Wissens“. Hg.: Friedrich-Löffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit. https://www.openagrar.de/servlets/MCRFileNodeServlet/openagrar_derivate_00047411/FLI-Zusatzinformation_Brustbeinschaeden-bei-Legehennen_bf.pdf, S. 15.

[127]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): „Öko-Legehennen: Längere Legezeiten sind möglich“. In: Ökolandbau.de. Online: https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/oekologische-tierhaltung/oekologische-gefluegelhaltung/grundlagen-der-biogefluegelhaltung/oeko-legehennen-laengere-legezeiten-sind-moeglich/ (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[128]: Verbraucherzentrale Niedersachsen (2023): „Eier ohne Kükentöten: Trotz Verbot keine Sicherheit“. Online: https://www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/themen/ernaehrung-lebensmittel/lebensmittelproduktion/eier-ohne-kuekentoeten-trotz-verbot-keine-sicherheit (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[129]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): „Geflügelfleisch“. Online: https://www.landwirtschaft.de/einkauf/lebensmittel/tierische-lebensmittel/gefluegelfleisch (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[130]: Europäische Kommission (2020): „Durchführungsverordnung (EU) 2020/464 der Kommission vom 26. März 2020 mit Durchführungsbestimmungen zur […] Herstellung ökologischer/biologischer Erzeugnisse […]“. Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464 (zuletzt abgerufen: 03.12.2024). S. 9 und 18.

[131]: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (2023): „Bio-Geflügelmast – Was ändert sich durch die Umstellung?”. In: Ökolandbau.de. Online: https://www.oekolandbau.de/bio-in-der-praxis/oekologische-landwirtschaft/oekologische-tierhaltung/oekologische-gefluegelhaltung/bio-haehnchenmast-was-aendert-sich-durch-die-umstellung/ (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[132]: Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (2024): „Haltung von Masthühnern. DLG-Merkblatt 406“. Online: https://www.dlg.org/mediacenter/dlg-merkblaetter/dlg-merkblatt-406-haltung-von-masthuehnern (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[133]: Alpers (2023): „Öko-Masthähnchen, Öko-Puten”. Kompetenzzentrum Ökolandbau Niedersachsen GmbH (Hg.). Online: https://www.oeko-komp.de/wp-content/uploads/2022/12/KOEN_Gefluegelbroschuere200dpi.pdf (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[134]: Bayer/Meyer-Höfer, von (2021): „Hot Spot Analyse der ökologischen Geflügelhaltung“. Arbeitspapier. Universität Göttingen. Online: https://orgprints.org/id/eprint/37289/ , S. 18-19.

[135]: Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (2025): „Schweinehaltung“. Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/schweinehaltung (zuletzt abgerufen: 19.01.2025).

[136]: Statista (2024): „Produktion von Schweinefleisch in der ökologischen Landwirtschaft in Deutschland in den Jahren 2009 bis 2023“. Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/280596/umfrage/schweinefleischproduktion-in-der-oekologischen-landwirtschaft-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen: 26.01.2025).

[137]: Europäische Kommission (2020): „Durchführungsverordnung (EU) 2020/464 der Kommission vom 26. März 2020 mit Durchführungsbestimmungen zur […] Herstellung ökologischer/biologischer Erzeugnisse […]“ (2020). Online: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0464 , S. 16 (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).