Wusstest du, dass Kuhmilch pro Liter mehr als dreimal so klimaschädlich ist wie Hafermilch, oder dass Schweinefleisch pro Kilo fast fünfmal so viel Treibhausgasemissionen verursacht wie Tofu? (s. Abschnitt „Klimabilanzen verschiedener Lebensmittel“) Die Erzeugung von Tierprodukten wie Fleisch und Milch ist generell mit hohen Klimaschäden verbunden: In Deutschland gehen zum Beispiel über 80 Prozent der Treibhausgase, die in der Landwirtschaft entstehen, auf das Konto der Tierhaltung. (s. Abschnitt „Anteile verschiedener Treibhausgasquellen in der Landwirtschaft“)

Eine Ernährungswende hin zu pflanzenbasierten Ernährungsweisen ist deshalb ein wirksamer Hebel für den Klimaschutz. Wenn wir weniger Tiere halten und uns stärker pflanzlich ernähren, wird außerdem weniger landwirtschaftliche Fläche benötigt – mit zusätzlichen Vorteilen für das Klima. (s. Kapitel „Opportunitätskosten“ und „Rolle der Ernährung für die globalen Emissionen“) Diese Seite liefert dir Daten und Fakten dazu, wie Tierhaltung, Ernährung und Klima zusammenhängen.

Bei der Erzeugung von Lebensmitteln entstehen Treibhausgasemissionen. Die Emissionen einzelner Lebensmittel werden als Klimabilanz oder auch Klima-Fußabdruck bezeichnet. Darüber lassen sich verschiedene Lebensmittel in Bezug auf ihre Klimaschädlichkeit vergleichen. Allerdings kann man die Bilanzen, also die relevanten Emissionen, nicht einfach messen, zum Beispiel auf dem Acker oder im Stall. Um sie zu ermitteln, braucht es verschiedene Annahmen und Berechnungen. In den folgenden Infoboxen gehen wir auf zwei wichtige Komplexitäten ein.

Es gibt mehrere Gase, die per Treibhauseffekt zur Erwärmung der Erde beitragen. Am bekanntesten ist Kohlendioxid (CO2). Ebenfalls sehr relevant sind Methan (CH4) und Lachgas (N2O). Methan und Lachgas verweilen zwar kürzer in der Atmosphäre, erwärmen in dieser Zeit allerdings die Erde deutlich stärker als Kohlendioxid. Um die Klimaeffekte der verschiedenen Treibhausgase zusammenzufassen, hat sich das Konzept der „CO2-Äquivalente“ etabliert. Das CO2-Äquivalent von Methan und Lachgas ergibt sich, indem man die Treibhauswirkung der Gase über einen bestimmten Zeitraum betrachtet und dann in die Menge CO2 umrechnet, die über diesen Zeitraum dieselbe Erwärmung bewirkt. Es ist weit verbreitet, dabei einen Zeitraum von 100 Jahren zugrunde zu legen. Diese Herangehensweise wird „GWP100“ genannt. „GWP“ steht für „Global Warming Potential“, also das Erwärmungspotenzial in diesem Fall über die nächsten 100 Jahre. Methan wirkt in dem Zeitraum laut dem fünften Sachstandsbericht des Weltklimarats etwa 28-mal so stark auf die Erderwärmung wie Kohlendioxid, Lachgas etwa 265 -mal so stark.1

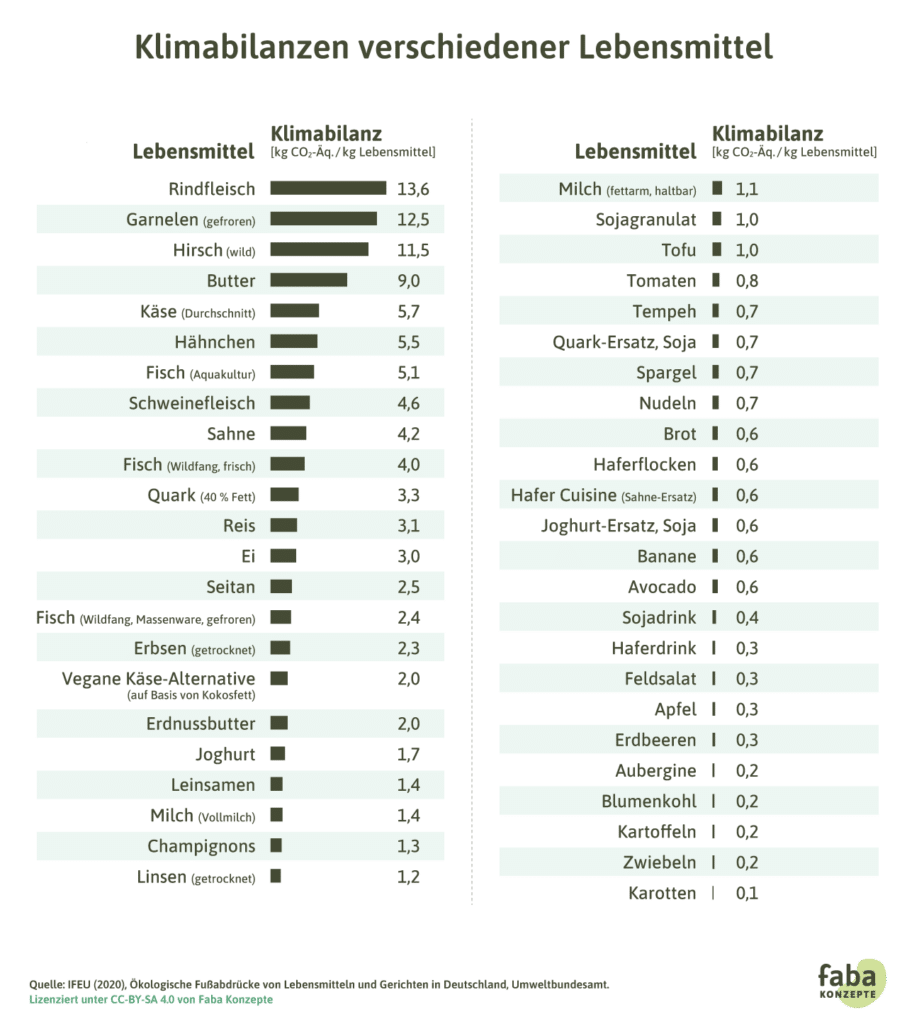

Im Folgenden schauen wir uns Klimabilanzen an, die im Rahmen einer vom Umweltbundesamt, der zentralen Umweltbehörde in Deutschland, geförderten Studie im Jahr 2020 veröffentlicht wurden. Hier siehst du die Klimabilanzen für einen Querschnitt der Lebensmittel, die hierzulande konsumiert werden. Die Werte beschreiben, wie viel Kilogramm CO2-Äquivalente pro Kilogramm des jeweiligen Lebensmittels anfallen. Wir haben die Lebensmittel nach der Höhe ihrer Klimabilanz geordnet. Es zeigt sich: Während Fleisch, Fisch und Milchprodukte relativ hohe Klimabilanzen aufweisen, finden sich auf den vorderen Plätzen keine pflanzlichen Produkte. Reis ist das pflanzliche Produkte mit der höchsten Bilanz und liegt damit vor Eiern oder Milch. Der Grund ist, dass beim Reisanbau auf überfluteten Feldern unter Wasser das Treibhausgas Methan entsteht.4 Hülsenfrüchte finden sich im Mittelfeld, heimisches Gemüse wie Kartoffeln, Zwiebeln und Karotten bilden den Abschluss der Tabelle und sind besonders klimafreundlich.

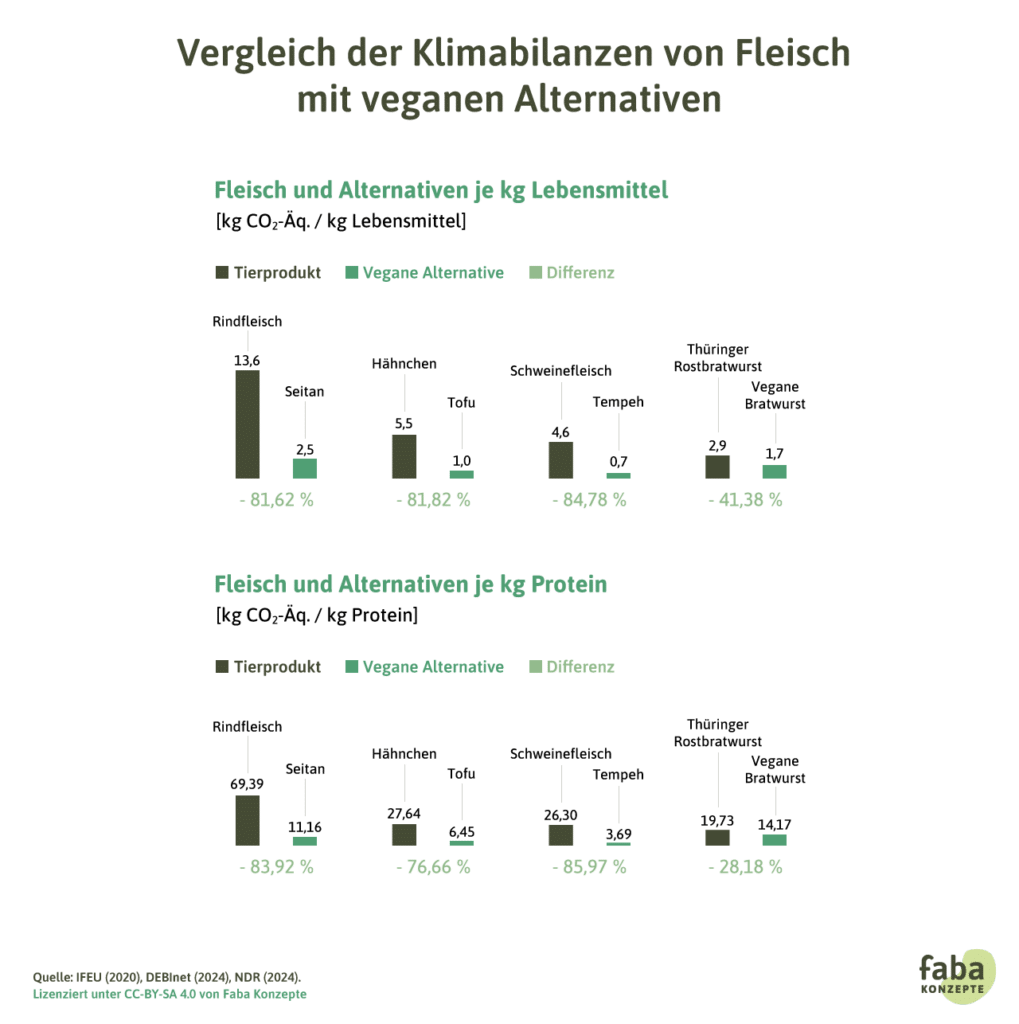

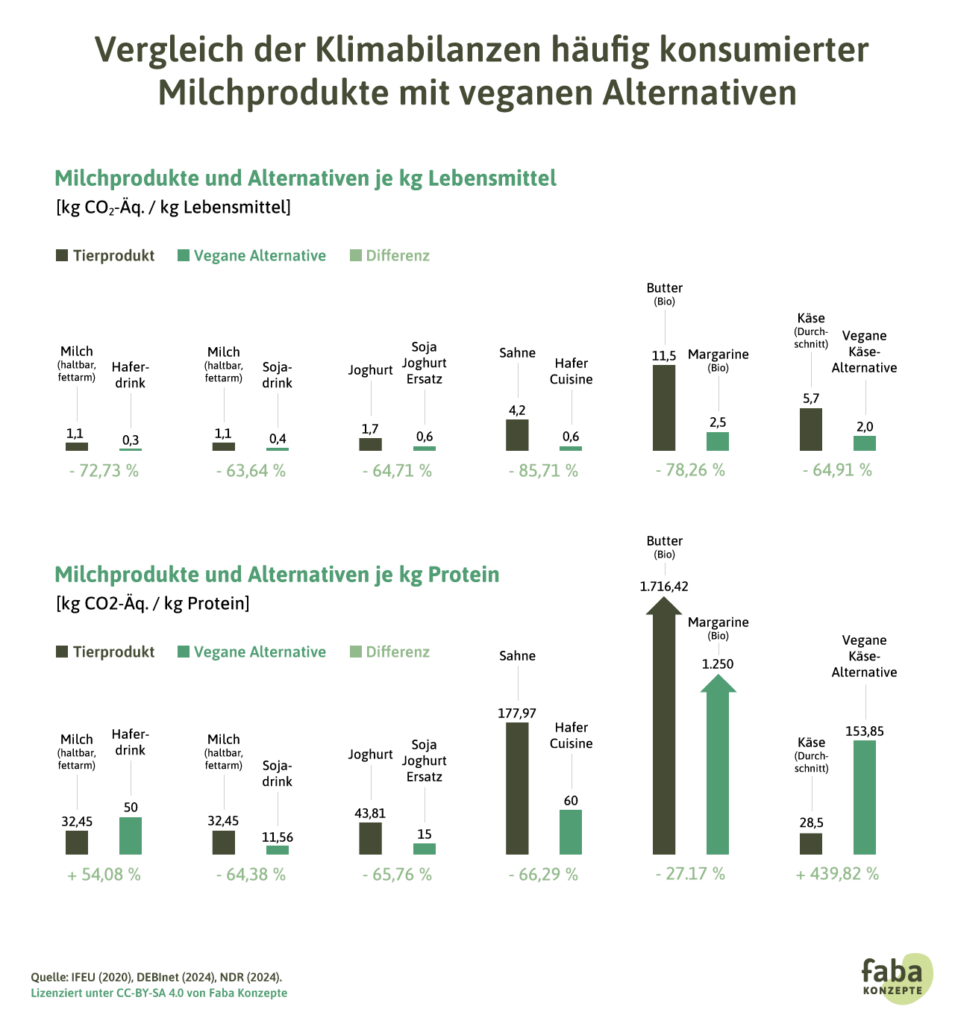

Du hast schon gesehen: Tierprodukte sind besonders klimaschädlich. Das können wir verdeutlichen, indem wir die Klimabilanz häufig konsumierter Tierprodukte direkt mit veganen Alternativen vergleichen. Wir betrachten dabei sowohl die durchschnittliche Klimabilanz je Kilogramm Lebensmittel als auch je Kilogramm Protein, denn teilweise haben vegane Alternativen abweichende Proteingehalte.

Mit diesem direkten Vergleich wird deutlich, wie viel eine Ernährungsumstellung hin zu pflanzlichen Alternativen für das Klima bewirken kann. Wenn du die Klimabilanz je Kilogramm Protein anschaust, erkennst du allerdings, dass manche vegane Alternativen besser, andere schlechter abschneiden – was daran liegt, dass die Produkte oft ein anderes Nährstoffprofil aufweisen. Hafermilch beispielsweise enthält verglichen mit Kuhmilch deutlich weniger Eiweiß, während Sojamilch in etwa gleich viel wie Kuhmilch enthält.

In den Infoboxen oben haben wir bereits erklärt, dass es unterschiedliche Herangehensweisen gibt, die Emissionen von Lebensmitteln zu berechnen. In den Bilanzen, die wir bisher betrachtet haben, wird ein wichtiger Aspekt nicht einbezogen: Emissionen, die auf einer heute landwirtschaftlich genutzten Fläche eingespeichert werden könnten, wenn diese renaturiert würde. Sie werden mit dem Begriff der „Kohlenstoff-Opportunitätskosten“ (KOK) beschrieben.3,

7

Opportunitätskosten allgemein bezeichnen einen entgangenen Nutzen bzw. den Nutzen, auf den verzichtet wird, wenn eine Entscheidung zugunsten einer bestimmten Option getroffen wird und damit andere Möglichkeiten ausgeschlossen werden.

Betrachten wir das Konzept der Kohlenstoff-Opportunitätskosten (KOK) zunächst genauer: Jeder Ackerbau und jede Tierhaltung beansprucht Land. Auf Land, das bewirtschaftet wird, gibt es keine natürliche Vegetation mehr. Selbst wenn es wie hierzulande schon lange her ist, dass zum Beispiel ein Wald für die Landwirtschaft gerodet wurde, hat es für das Klima immer noch einen Preis. Denn für jedes Stück Land gilt: Wenn wir aufhören würden, es zu bewirtschaften, könnte dort natürliche Vegetation zurückkehren. Damit könnte auf der Fläche in der Regel deutlich mehr Kohlenstoff gespeichert werden, als es bei landwirtschaftlich genutzten Flächen der Fall ist.3

Diese entgangene Speicherleistung wird als Kohlenstoff-Opportunitätskosten bezeichnet. Anders ausgedrückt: KOK bezeichnen die Emissionen, die auf dem Stück Land, das die Erzeugung des Nahrungsmittels benötigt, eingespeichert werden könnten.

Solange eine bestimmte Fläche Land mit Landwirtschaft statt mit natürlicher Vegetation belegt ist, verbleiben diese Emissionen in der Atmosphäre – und richten dort einen realen Klimaschaden an, der auch in CO2-Äquivalenten quantifiziert werden kann.3, 8

Viele Klimabilanzen von Lebensmitteln beziehen diese Kohlenstoff-Opportunitätskosten allerdings nicht ein: Sie betrachten nur Emissionen, die bei der Produktion direkt entstehen – zum Beispiel dadurch, dass man Ackerland düngt oder Tiere hält, die Methan rülpsen. Oft wird dazu noch einbezogen, ob für die Produktion kürzlich Wald abgeholzt wurde, etwa für Rinderhaltung oder Sojaanbau in Regenwaldgebieten. Dass die Landnutzung auch hierzulande Folgen fürs Klima hat, weil sie wertvolle Fläche belegt, bleibt außen vor.3

Schauen wir uns nun exemplarisch die Kohlenstoff-Opportunitätskosten von Milch und Schweinefleisch an, die in Deutschland produziert werden. Die Studien, in denen die KOK berechnet werden, geben daneben auch die Produktionsemissionen an, also die Emissionen, die bei der Produktion derselben Produkte entstehen. Sie entsprechen in der Größenordnung den herkömmlichen Klimabilanzen. Die Summe aus Produktionsemissionen und KOK wird dann als „carbon costs“, also gesamte Kohlenstoffkosten, bezeichnet.

| Produktionsemissionen [kg CO2-Äq. / kg Lebensmittel] | Opportunitätskosten [kg CO2-Äq. / kg Lebensmittel] | Kohlenstoffkosten, Summe* [kg CO2-Äq. / kg Lebensmittel] | Verhältnis Summe zu den bloßen Produktionsemissionen | |

|---|---|---|---|---|

| Milch (D) | 1,3 | 1,88 | 3,17 | 244 % |

| Schweinefleisch (D) | 3,17 | 8,07 | 11,24 | 355 % |

Die Tabelle stellt die Produktionsemissionen und die Kohlenstoff-Opportunitätskosten von in Deutschland produzierter Milch und in Deutschland produziertem Schweinefleisch dar. Die dritte Spalte summiert die beiden Posten zu „Kohlenstoffkosten“. Die vierte Spalte setzt diesen Wert ins Verhältnis zu den Produktionsemissionen, die in etwa den herkömmlichen Klimabilanzen entsprechen.9

*Die aufsummierten Werte wurden gerundet, wodurch sich Abweichungen bei der Summe ergeben.

Bei Milch betragen die Opportunitätskosten 144 % der Produktionsemissionen, bei Schweinefleisch sogar 255 %. In der Summe aus Produktionsemissionen – der herkömmlichen Klimabilanz – und Opportunitätskosten ergibt sich also mehr als eine Verdopplung der Emissionswerte.

Im globalen Durchschnitt sind die Werte für Milch und Schweinefleisch noch höher, wie die nächste Tabelle zeigt. Ein Grund liegt darin, dass die hiesige Produktion beim Verbrauch von Futtermitteln effizienter ist als in einigen anderen Ländern: Durch intensive Haltung und spezielle Züchtung wird weniger Futter benötigt, um dieselbe Menge Milch oder Fleisch zu erzeugen, als anderswo.9 Was diese Praxis für die Tiere bedeutet, erfährst du auf der Seite „Die Situation der Tiere in der „Nutztierhaltung““.

Zum Vergleich siehst du in der Tabelle auch die gesamten Emissionswerte einiger Pflanzenprodukte im globalen Durchschnitt. Für diese gibt es bislang keine Schätzungen speziell für Deutschland.

| Nahrungsmittel | Produktionsemissionen im globalen Durchschnitt [kg CO2-Äq. / kg Lebensmittel] | KOK im globalen Durchschnitt [kg CO2-Äq. / kg Lebensmittel] | Kohlenstoffkosten, Summe* pro Kilo [kg CO2-Äq. / kg Lebensmittel] | Kohlenstoffkosten, Summe pro Kilo Protein [kg CO2-Äq. / kg Protein] |

|---|---|---|---|---|

| Milch | 2,3 | 6,2 | 8,4 | 260 |

| Schweinefleisch | 5,5 | 14 | 20 | 150 |

| Rindfleisch | 44 | 144 | 188 | 1.250 |

| Soja | 0,26 | 5,9 | 6,1 | 17 |

| Weizen | 0,69 | 1,9 | 2,6 | 23 |

| Kartoffeln | 0,09 | 0,6 | 0,7 | 38 |

Die Tabelle zeigt globale Durchschnittswerte für die Produktionsemissionen und die Kohlenstoff-Opportunitätskosten sowie die daraus gebildete Summe der Kohlenstoffkosten pro Kilogramm Lebensmittel. Die ganz rechte Spalte stellt außerdem dar, wie viel diese Kohlenstoffkosten pro Kilogramm Eiweiß betragen.3

* Die aufsummierten Werte wurden gerundet, wodurch sich Abweichungen bei der Summe ergeben

Du siehst: Pflanzliche Lebensmittel schneiden hier, wie zuvor, deutlich besser ab als die Tierprodukte. Das liegt insbesondere daran, dass viel weniger Fläche benötigt wird, um sie zu produzieren – es müssen keine Futtermittel angebaut werden. Mehr zum Flächenbedarf verschiedener Lebensmittel erfährst du auf der Seite „Ernährung, Tierhaltung und Umwelt“.

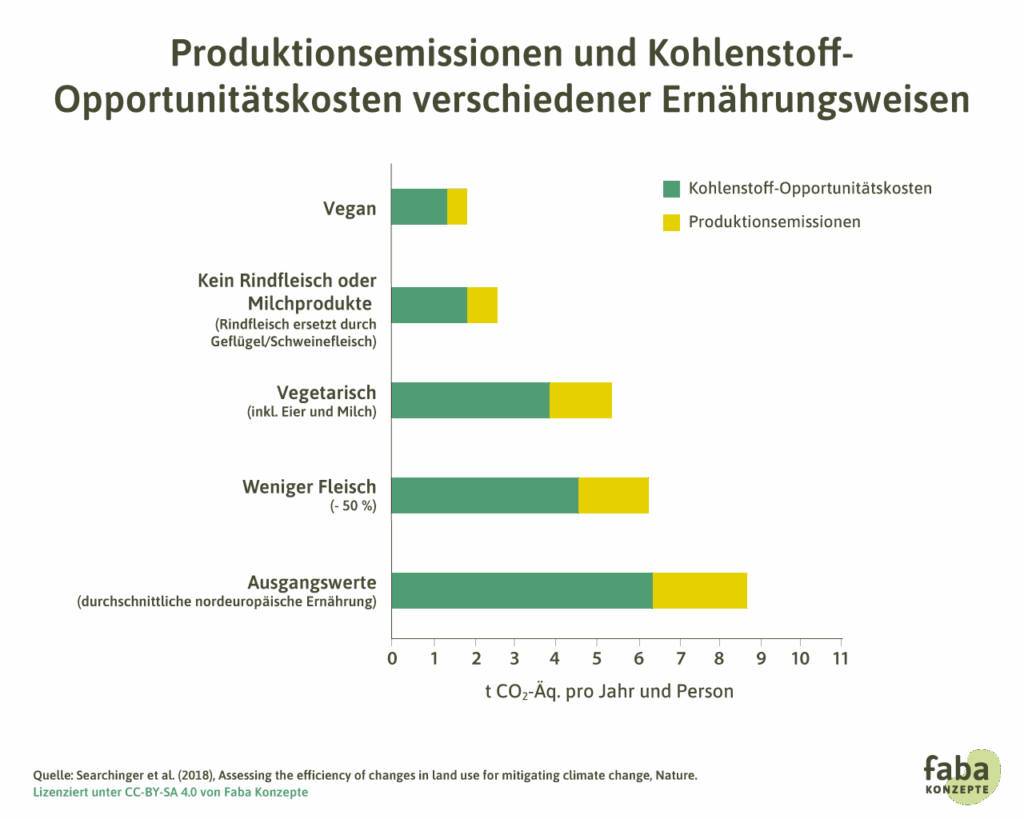

Auf Basis dieser Werte lässt sich auch für einzelne Ernährungsweisen berechnen, wie hoch deren jeweilige Kohlenstoffkosten sind.

Es zeigt sich, dass eine pflanzliche Ernährung im Vergleich zur durchschnittlichen, aber auch zu einer vegetarischen Ernährungsweise deutlich geringere Kohlenstoffkosten verursacht.

Wenn wir bei den klassischen Bilanzen bleiben, die keine Opportunitätskosten beinhalten – wo entstehen dann eigentlich genau die Treibhausgasemissionen für die Produktion von Lebensmitteln? Und woran liegt es, dass Tierprodukte in der Regel viel höhere Werte aufweisen?

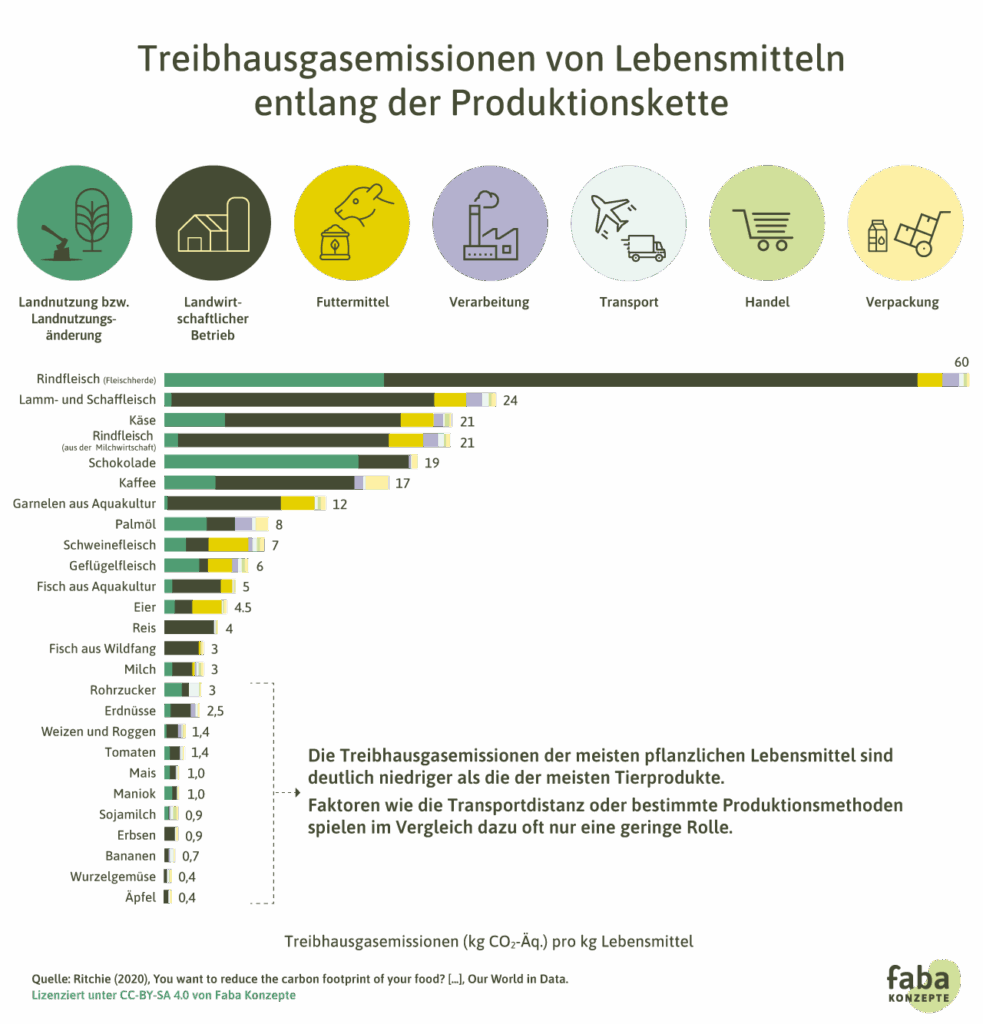

Schauen wir uns zunächst an, wie sich die Emissionen auf die verschiedenen Stufen der Produktionskette aufteilen. In der folgenden Grafik wird das anhand von Klimabilanzen visualisiert, die globale Durchschnittswerte für verschiedene Lebensmittel beinhalten.

Insgesamt zeigt sich, dass der überwiegende Anteil der Emissionen auf die Landwirtschaft bzw. die damit zusammenhängenden Landnutzungsänderungen entfallen – hier geht es insbesondere um kürzlich erfolgte Abholzung von Wäldern für die Landwirtschaft. Durchweg wenig ins Gewicht fallen die Verarbeitung der Erzeugnisse, der Transport sowie die Verpackung und der Handel. Ob ein Lebensmittel regional erzeugt wurde, ist für die Klimawirkung also gar nicht so entscheidend. Viel relevanter ist, um welches Lebensmittel es sich handelt – und insbesondere, ob es auf Tierhaltung beruht oder nicht.

Wenn du die Balken bei Milchprodukten und Fleisch von Wiederkäuern wie Rindern und Schafen anschaust, siehst du: Ein Großteil der Emissionen entfällt auf die Haltung der Tiere im landwirtschaftlichen Betrieb, bei der Methan entsteht – Wiederkäuer bilden es bei der Verdauung, außerdem entsteht es bei der Lagerung von Gülle. Methan ist also ein Grund dafür, warum Rindfleisch und Milchprodukte so klimaschädlich sind.

Da bei der Produktion von Schweine- und Geflügelfleisch sowie Eiern deutlich weniger Methan entsteht, sind die Emissionen hier deutlich geringer. Die meisten Emissionen entfallen auf die Erzeugung des Futters sowie auf Landnutzungsänderungen. Hier führt also unter anderem der hohe Flächenbedarf für die Futtermittel dazu, dass Tierprodukte mehr Emissionen verursachen als vergleichbare pflanzliche Nahrungsmittel. Mehr über den Flächenbedarf verschiedener Lebensmittel erfährst du auf der Seite „Tierhaltung, Ernährung und Umwelt“.

Wir haben gesehen, dass die Emissionen von Lebensmitteln vor allem in der Landwirtschaft und weniger in den vor- und nachgelagerten Stufen der Produktionskette entstehen. Nun schauen wir uns an, wie viel Emissionen die Landwirtschaft in Deutschland insgesamt verursacht und wodurch sie entstehen.

Die deutsche Landwirtschaft verursachte im Jahr 2020 laut einer Studie des Öko-Instituts ca, 95 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen – das entsprach etwa 13 % der gesamten Emissionen in Deutschland.11

Vielleicht ist dir schon einmal eine deutlich kleinere Zahl begegnet: Das Umweltbundesamt spricht zum Beispiel für dasselbe Jahr lediglich von 60,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten, das entspricht 8,2 % der deutschen Emissionen (im Jahr 2023 waren es 7,7 %).12 Zahlen in dieser Größenordnung nutzt auch der Deutsche Bauernverband.13 Es handelt sich dabei um die Emissionen, die nach der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen im Bereich „Landwirtschaft“ bilanziert werden müssen. Allerdings sind da einige Emissionen nicht eingerechnet, die aber ebenfalls durch die Landwirtschaft entstehen: So hat das Öko-Institut in der Studie auch Emissionen berücksichtigt, die bei der landwirtschaftlichen Nutzung von trockengelegten Mooren entstehen.

Auch dieser Wert ist aber eigentlich nicht vollständig: Erstens fehlen Emissionen, die aus der Produktion von Düngemitteln und Ausrüstung für die Landwirtschaft entstehen. Einem Gutachten zufolge verursachen diese fast 3 Prozent der deutschen Emissionen.14 Ebenfalls außen vor bleiben zweitens die Opportunitätskosten aus der Beanspruchung von Land, die wir oben erklärt haben – sie kommen in vielen etablierten Darstellungen (noch) gar nicht vor.

Wenn man nur die Emissionen in Deutschland betrachtet, vernachlässigt man drittens zwangsläufig die Emissionen, die außerhalb Deutschlands entstehen – aber ebenfalls mit der deutschen Landwirtschaft zusammenhängen. Dazu gehören insbesondere die Emissionen aus dem Anbau von Futtermitteln für die deutsche Tierindustrie, die Schätzungen zufolge zwischen 3,8 und 24 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten betragen.14

Eine gute Aufschlüsselung der verschiedenen Emissionsquellen in der Landwirtschaft findest du auf dieser Seite des Umweltbundesamtes.

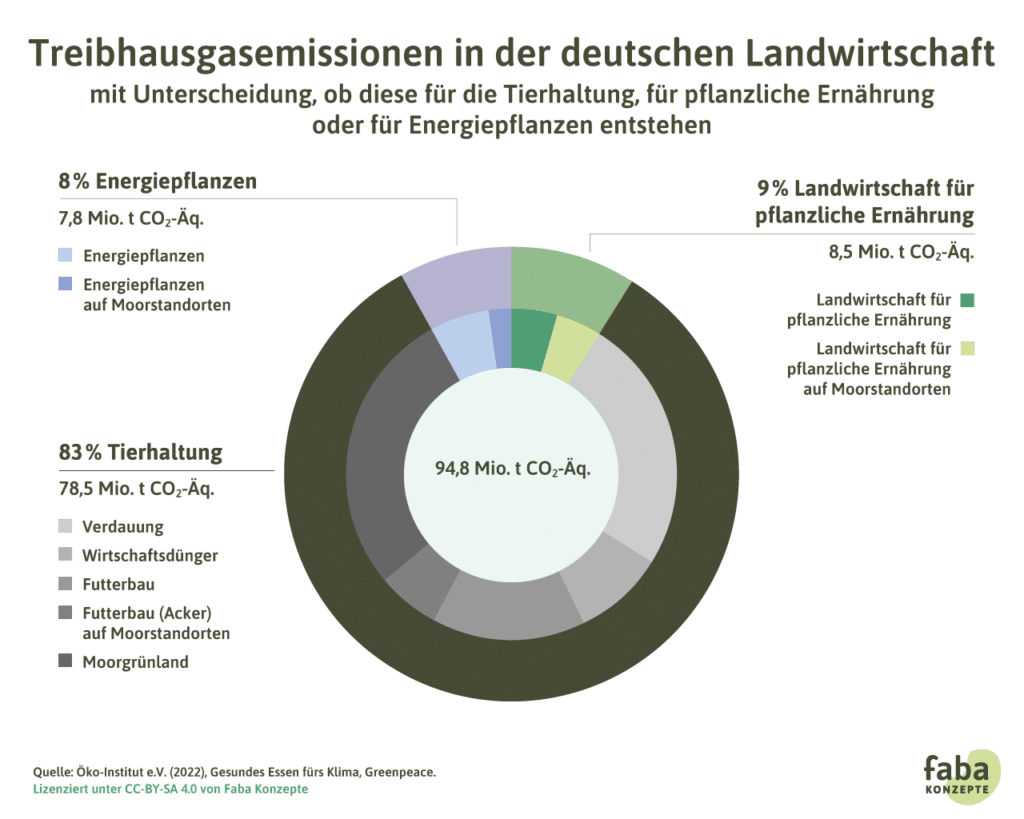

Wir legen jetzt wieder die Darstellung des Öko-Instituts zugrunde, wonach die Landwirtschaft in Deutschland pro Jahr ca. 95 Millionen Tonnen an CO2-Äquivalenten verursacht (Stand 2022).11 Die folgende Abbildung zeigt, aus welchen Bereichen diese Emissionen stammen.

Von den gesamten Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft in Deutschland entfällt demnach mit 83 % ein Großteil (78,5 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente) auf die Tierhaltung. Der Rest stammt aus dem Anbau von Nahrungsmitteln für die pflanzliche Ernährung (9 %) und aus der Produktion von Energiepflanzen (8 %), also Pflanzen wie Mais und Raps speziell zur Erzeugung von Bioenergie wie Biogas oder Biodiesel.15

Bei der Tierhaltung lassen sich folgende maßgebliche Emissionsquellen unterscheiden: die Moornutzung, die Verdauung der Tiere, der Wirtschaftsdünger und der Futterbau. In den nächsten Abschnitten beleuchten wir diese Quellen etwas genauer.

Die Nutzung trockengelegter Moore verursacht innerhalb der Tierhaltung den höchsten Anteil der Emissionen – 31,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente bzw. mehr als 40 %.15

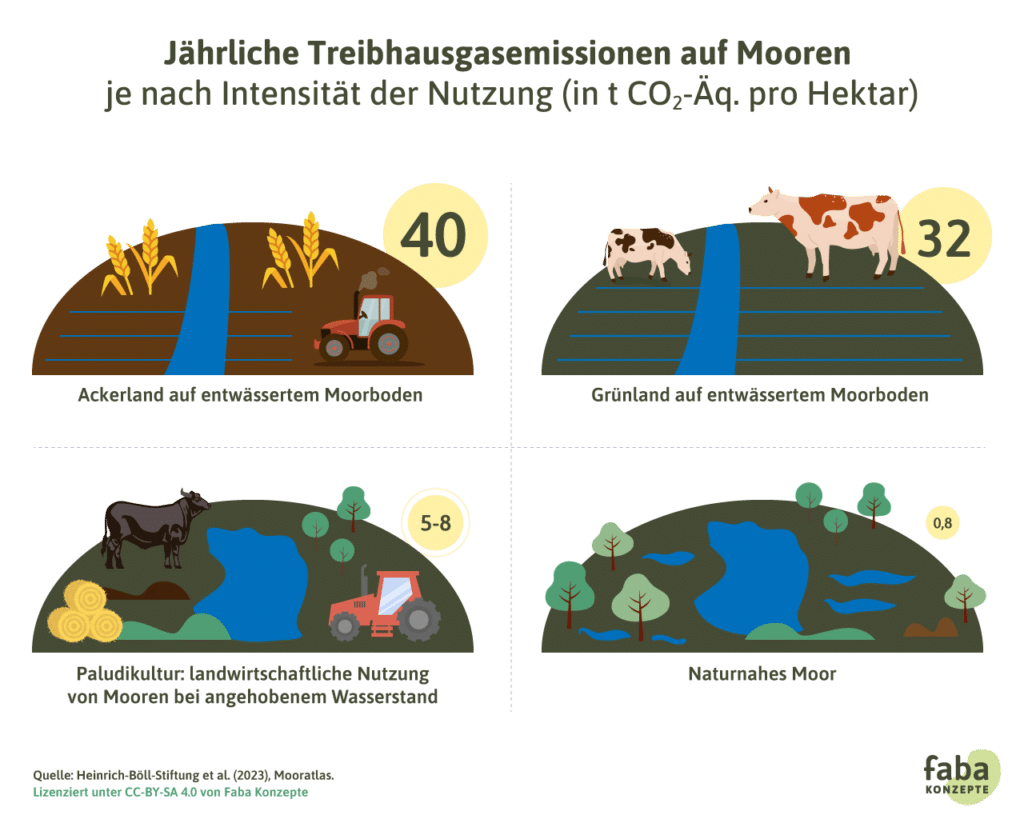

Moore sind besondere Ökosysteme, in denen der Boden einen so hohen Wasserstand aufweist, dass dort kaum Sauerstoff vorhanden ist. Abgestorbenes organisches Material kann dadurch nur unvollständig zersetzt werden, wodurch sogenannter Torf gebildet wird, der einen bedeutenden Kohlenstoffspeicher darstellt. Zur Veranschaulichung: Moore bedecken zwar lediglich 3 % der Landfläche der Erde, in ihnen ist jedoch etwa doppelt so viel Kohlenstoff gespeichert wie in der gesamten Biomasse aller Wälder.16

Hierzulande werden mehr als zwei Drittel der Moorböden landwirtschaftlich genutzt. Ein Großteil dient dem Anbau von Futtermitteln für die Tierhaltung oder als sogenanntes Grünland, das für die Fütterung von Rindern gemäht oder beweidet wird. Fast 20 % der gesamten Grünlandflächen in Deutschland sind trockengelegte Moore.17

Zur landwirtschaftlichen Nutzung werden Moore entwässert, wodurch sie vom Kohlenstoffspeicher zu einer Quelle von Treibhausgasemissionen werden. In Mecklenburg-Vorpommern beispielsweise stellen trockengelegte Moore die größte CO2-Quelle dar, noch vor der Industrie, dem Verkehr, oder der Wärmeversorgung von Gebäuden.18

Das heißt also, dass Tierprodukte von Moorstandorten nochmal deutlich klimaschädlicher sind als „durchschnittliche“ Tierprodukte.

Abgesehen von der Nutzung trockengelegter Moore entstehen bei der Tierhaltung vor allem Emissionen durch die Verdauung der Tiere, beim Management des Wirtschaftsdüngers und beim Futterbau.

Dabei zeigt sich eine Besonderheit der Landwirtschaft im Hinblick auf den Treibhausgas-Effekt: Während Kohlendioxid insgesamt das wichtigste Treibhausgas ist, spielt es in der Landwirtschaft mit 4,6 % der Gesamtemissionen (ohne die Moornutzung) nur eine untergeordnete Rolle. Viel bedeutender sind Methan mit 61,9 % und Lachgas mit 33,6 % der Emissionen innerhalb des Landwirtschaftssektors.20 Damit stammen die Methan- und Lachgas-Emissionen in Deutschland mit 75,7 % (Methan) bzw. 74,5 % (Lachgas) maßgeblich aus der Landwirtschaft.21

Bei der Verdauung von Wiederkäuern, zu denen Rinder und Schafe zählen, entsteht ein großer Teil des Methans. Der Grund dafür ist, dass das Futter in den Mägen der Tiere fermentiert – und das dabei gebildete Methan überwiegend durch Rülpsen in die Umwelt entweicht.

Methan entsteht außerdem während der Lagerung von Wirtschaftsdüngern, also vor allem von in Ställen anfallenden Ausscheidungen von Schweinen und Rindern.22

Schließlich entstehen auch bei der Pflanzenproduktion, also dem Acker- und Gemüsebau, Emissionen. Tatsächlich entfällt auch hiervon der Großteil nicht auf pflanzliche Ernährung für Menschen, sondern auf die Tierhaltung. Denn: Mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland dient dem Anbau von Futtermitteln. Emissionen entstehen hierbei maßgeblich durch die Düngung. Bei der Ausbringung von Düngemitteln bildet sich vor allem Lachgas.21

Wie bereits erwähnt, werden die Emissionen aus der Herstellung von synthetischen Düngemitteln jedoch offiziell nicht der Landwirtschaft zugerechnet. Dabei entstehen gerade hier große Mengen Treibhausgasemissionen. Und da die synthetischen Düngemittel zu einem erheblichen Teil importiert werden24, zählen diese Emissionen auch nur zum Teil als „deutsche“ Emissionen. Global betrachtet ist die Herstellung und Ausbringung von Stickstoffdüngern, dem mengenmäßig am meisten eingesetzten Düngemittel, verantwortlich für 5 % der gesamten Treibhausgasemissionen.25

Des Weiteren sind die Emissionen aus der Pflanzenproduktion maßgeblich vom jeweiligen Boden abhängig: Auf trockengelegten Mooren steigen die Emissionen signifikant, wie bereits weiter oben erläutert.

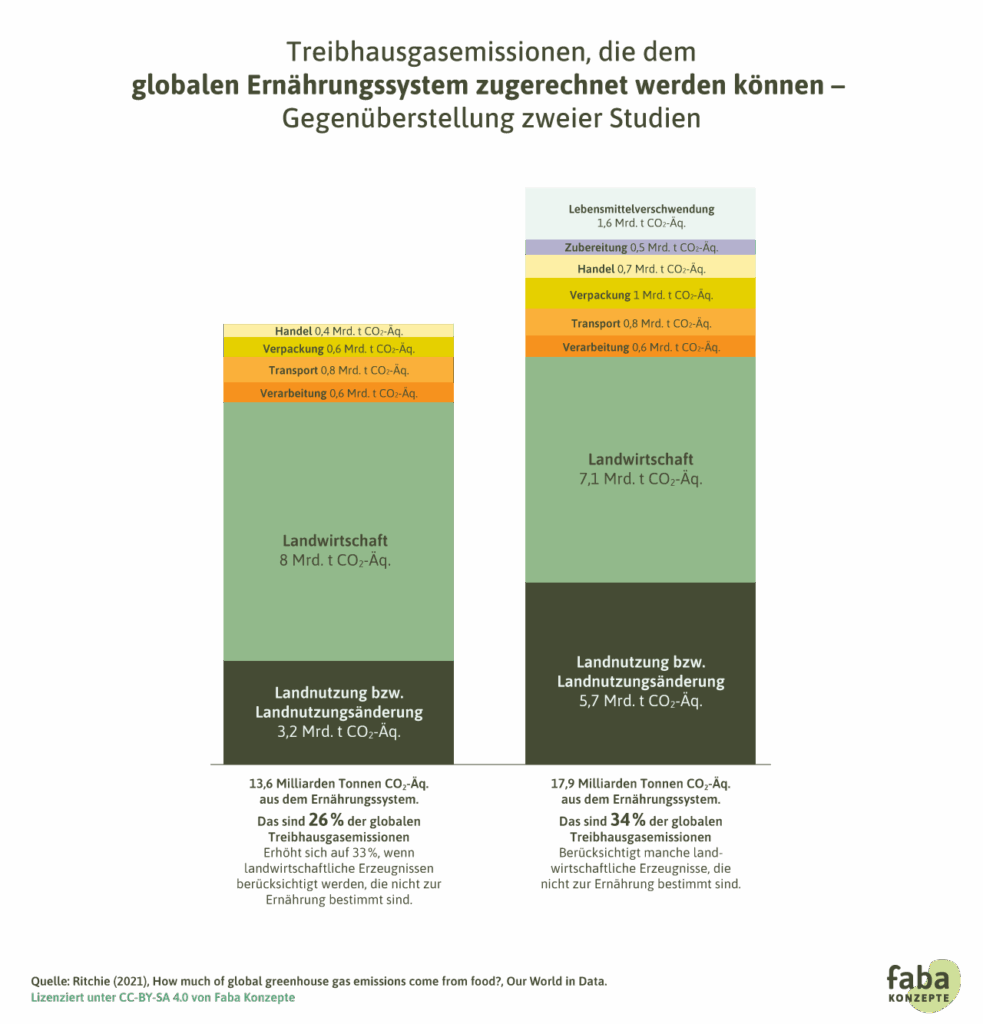

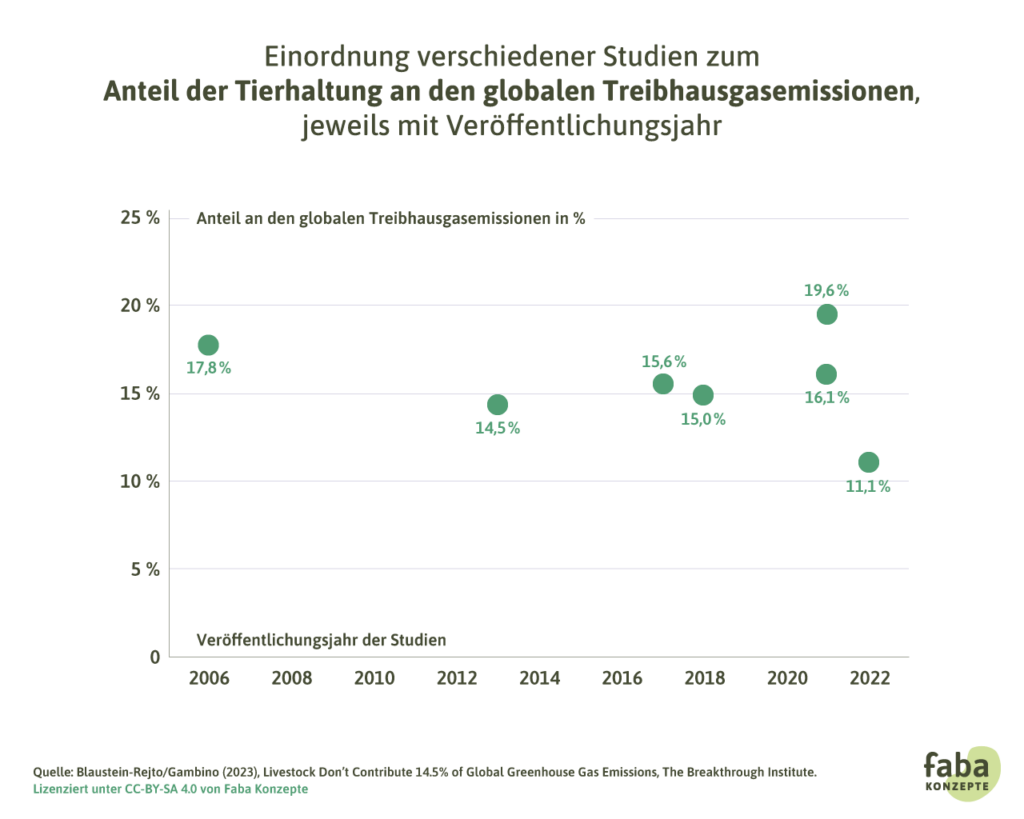

In diesem Kapitel schauen wir uns an, welchen Anteil das Ernährungssystem, also Landwirtschaft und Ernährung, an den gesamten globalen Treibhausgasemissionen hat – und beleuchten dann, wie viel eine Ernährungswende für das Klima bewirken könnte. Auch hier zeigt sich, dass es nicht die eine Zahl, sondern unterschiedliche Berechnungsweisen gibt.

Unterschiedliche Studien beziffern den Anteil des weltweiten Ernährungssystems an den Gesamtemissionen auf ein Viertel bis ein Drittel. Die Spannweite ergibt sich unter anderem aus zwei Aspekten: 1. welcher Anteil an der gesamten Entwaldung der Landwirtschaft zugerechnet wird, 2. inwiefern Emissionen von Lebensmittelabfällen berücksichtigt werden und und 3. ob auch solche landwirtschaftlichen Erzeugnisse einbezogen werden, die keine Nahrungsmittel darstellen (z.B. Wolle, Baumwolle oder Biokraftstoffe).26

Bei dieser Betrachtung zeigt sich erneut, dass die Emissionen entlang der Produktionskette im Ernährungssystem maßgeblich in der Landwirtschaft sowie durch Landnutzung entstehen.

So vertritt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (Food and Agriculture Organization of the United Nations , FAO) bezogen auf das Jahr 2015 die Einschätzung, dass Tierhaltung für etwa 12 % der gesamten Emissionen verantwortlich ist. Das entspräche einem Anteil von 40 % an den Emissionen des Ernährungssystems.28

Allerdings wird die Rolle der FAO in der Wissenschaft durchaus kontrovers diskutiert. So wurde im Frühjahr 2024 der Vorwurf laut, die FAO interpretiere wissenschaftliche Ergebnisse bewusst auf eine Weise so, dass Tierhaltung in einem besseren Licht erscheine. Paul Behrens, Autor eines von der FAO zitierten wissenschaftlichen Artikels, dazu:

„Der wissenschaftliche Konsens derzeit lautet: Ernährungsumstellungen sind unser größter Hebel, um Emissionen und andere durch unser Ernährungssystem verursachte Schäden zu reduzieren. Aber die FAO wählte für ihre Schätzungen den gröbsten und unpassendsten Ansatz und stellte sie in einer Weise dar, die für solche Interessengruppen sehr nützlich war, die das Minderungspotenzial pflanzlicher Ernährung im Vergleich zu Alternativen als klein darstellen wollen.“29

Eine Studie, die 2021 im wissenschaftlichen Journal „Nature Food“ erschien und zuvor ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hatte, kam anders als die FAO zu dem Schluss, dass Tierhaltung (bezogen auf das Jahr 2010) etwa 57 % der Emissionen des Ernährungssystems oder 19,5 % der gesamten Emissionen ausmache.30

Klar ist jedenfalls, dass Tierhaltung für den Großteil der Emissionen im Ernährungssystem verantwortlich ist.

Tatsächlich stehen tierische Erzeugnisse gleichzeitig für mehr als die Hälfte der Wertschöpfung in der Landwirtschaft und in der Ernährungsindustrie.31 Den meisten Umsatz machen dabei die großen Fleisch- und Milchkonzerne, in Deutschland allen voran Tönnies32 und das Deutsche Milchkontor DMK.33 Dabei sind diese beiden Big Player auch im Hinblick auf Treibhausgasemissionen am umweltschädlichsten: Laut einer Studie des Institute for Agriculture and Trade Policy ist Tönnies verantwortlich für 14,2 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente und das DMK für 12,8 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente.34

In der genannten Studie wurden nicht nur die Emissionen berechnet, die direkt durch die Konzerne entstehen. Solche direkten Emissionen, die in den eigenen Produktionsstandorten und durch die eigene Transportflotte entstehen, werden als Scope-1-Emissionen bezeichnet. Berücksichtigt wurden auch die sogenannten Scope-2- und Scope-3-Emissionen: Scope-2-Emissionen umfassen die Emissionen, die auf die eingekaufte Energie wie Strom und Wärme entfallen. Scope-3-Emissionen wiederum beziehen sich auf eingekaufte Produkte und Dienstleistungen. Es handelt sich damit also um einen ganzheitlichen Ansatz zur Erfassung der Emissionen, die im Verantwortungsbereich eines Unternehmens liegen.

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die Emissionen der 20 größten Fleisch- und Milchkonzerne der EU in Summe etwa die Hälfte (48 %) der Emissionen aus der Verbrennung von Kohle in der gesamten EU im Jahr 2018 betrugen. Weitere Vergleiche mit Mitgliedsstaaten der EU sowie Mineralölkonzernen finden sich in der folgenden Grafik.

Die Organisation Germanwatch hat Anfang 2025 eine Studie über die Klimaemissionen der deutschen Fleisch- und Milchkonzerne veröffentlicht. Wir von Faba Konzepte haben die Berechnungen geliefert. Die Studie findest du unter Veröffentlichungen.

Die Treibhausgasemissionen im Ernährungssystem entstehen überwiegend durch die Tierhaltung. Doch wie viele Treibhausgasemissionen könnten nun eingespart werden, wenn deutlich weniger Tierprodukte konsumiert würden?

Speziell für Deutschland ist dieser Frage der Wissenschaftler Dr. Marco Springmann von der University of Oxford im Auftrag des Umweltbundesamtes nachgegangen.35 Er kam zu dem Ergebnis: Eine ausgewogene, komplett pflanzliche Ernährung spart im Vergleich zu aktuell in Deutschland vorherrschenden Ernährungsmustern 81 % der Emissionen ein. Damit ist die Umstellung auf pflanzenbasierte Ernährungsweisen die effektivste Maßnahme, um Treibhausgase im Ernährungssystem zu sparen. Sie bewirkt deutlich mehr als technologische Verbesserungen in der Landwirtschaft oder die Reduzierung von Lebensmittelverschwendung.

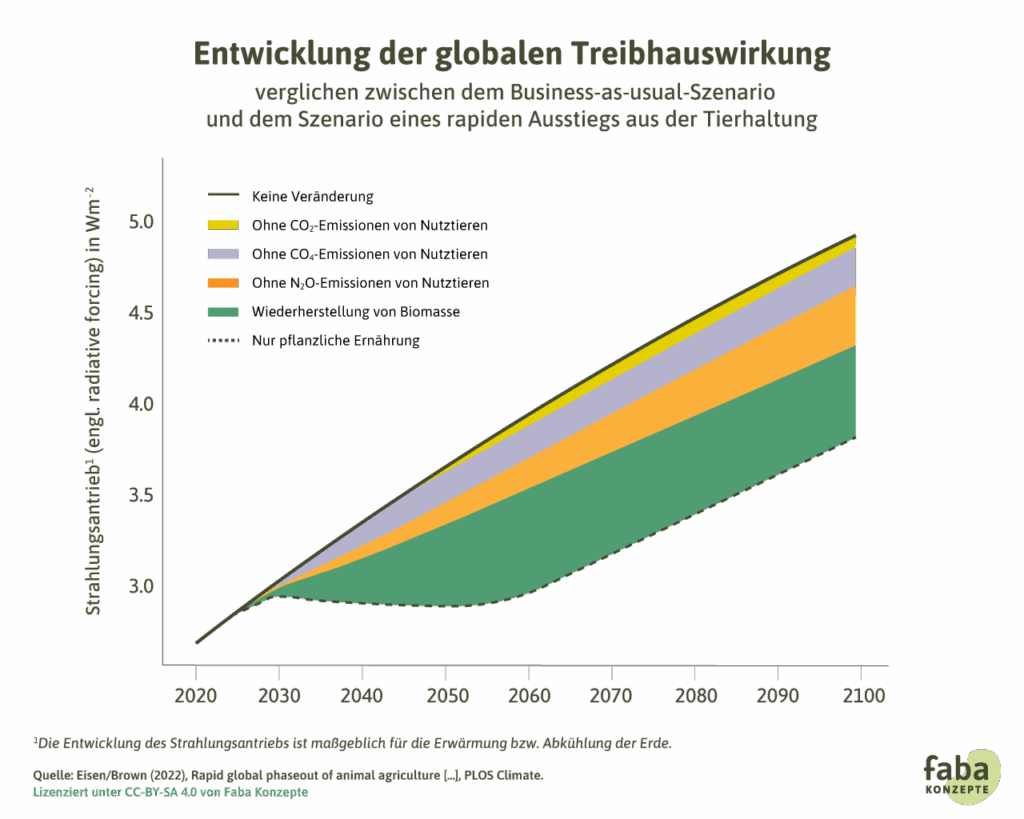

Eine Studie aus dem Jahr 2022, die ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen hatte, untersuchte das globale Potential pflanzenbasierter Ernährungsweisen.36 Das Szenario: Was würde passieren, wenn sich innerhalb von 15 Jahren alle Menschen auf vegane Ernährung umstellen würden und damit bis 2035 die Tierhaltung beendet würde?

Das Ergebnis: Selbst wenn die Emissionen in allen anderen Bereichen wie Energieerzeugung und Transport ungebremst weiter gingen, würden die Einsparungen im Ernährungssystem alleine dazu führen, dass im Zeitraum von 2030 bis 2060 temporär keine Verstärkung der Klimaerwärmung stattfindet.

Einen großen Anteil daran hätte die Renaturierung von Flächen, die zuvor für die Tierhaltung genutzt wurden. Hier könnten enorme Mengen an Kohlenstoff aus der Atmosphäre gespeichert werden.

Ein weiterer entscheidender Faktor für diesen Effekt sind die Treibhausgase Methan und Lachgas. Diese verweilen kürzer in der Atmosphäre als Kohlenstoffdioxid, entfalten in der Zeit allerdings eine deutlich höhere Treibhauswirkung.

Schauen wir uns an, was das im Hinblick auf Methan genauer bedeutet: Nimmt die Konzentration von Methan in der Atmosphäre zu, führt das dazu, dass sich die Erde stärker erwärmt. Bleibt die Konzentration von Methan gleich, dann bleibt die durch das Methan hervorgerufene Wärme konstant. Gleichzeitig bedeutet das: Wenn die Konzentration von Methan in der Atmosphäre sinken würde, hätte das eine relative Abkühlung zur Folge – wurde die Erde vormals durch eine bestimmte Menge von Methan erwärmt, würde sie sich entsprechend abkühlen, wenn weniger Methan da wäre.

Methan zerfällt in der Atmosphäre, die durchschnittliche Lebenszeit beträgt etwa 12 Jahre.37 Wenn also bis 2035 die Tierhaltung enden würde, dann würde das in den darauffolgenden Jahren zu einer relativen Kühlung führen, da das vorhandene Methan aus der Tierhaltung zerfallen und aus dieser Quelle kein neues dazu kommen würde.

Die folgende Grafik visualisiert das beschriebene Szenario. Dargestellt wird die Entwicklung des sogenannten Strahlungsantriebs, der maßgeblich für die Erwärmung bzw. Abkühlung der Erde ist, im Zeitraum von 2020 bis 2100. Es zeigt sich, dass die Erwärmung ab 2060 wieder ungebremst voranschreiten würde. An der Reduzierung der Emissionen aller anderen Bereiche wie Energieerzeugung und Verkehr führt also auch bei einem Umstieg auf eine pflanzenbasierte Ernährung kein Weg vorbei.

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[1]: IPCC (2014): „Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change“. Core Writing Team/Pachauri/Meyer (eds.). https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf, S. 87.

[2]: Wilfart et al (2021): „Allocation in the LCA of meat products: is agreement possible?“. In: Cleaner Environmental Systems, 1, 2, 100028. https://doi.org/10.1016/j.cesys.2021.100028

[3]: Searchinger et al. (2018): „Assessing the efficiency of changes in land use for mitigating climate change“. In: Nature, 564, 249–253. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0757-z. Für weitere Erklärungen siehe auch: Searchinger et al. (2018): „Explaining the Contributions and Findings of ‚Assessing the Efficiency of Changes in Land Use for Mitigating Climate Change Nature‘ (2018 in press)“. https://searchinger.princeton.edu/sites/g/files/toruqf4701/files/tsearchi/files/explanation_of_assessing_the_efficiency_of_land_use_change_for_mitigating_climate_change_nature_november_2018_in_press.pdf

[4]: Bundeszentrum für Ernährung (2024): „Ist Reis noch zukunftsfähig?“. Online: https://www.bzfe.de/service/news/aktuelle-meldungen/news-archiv/meldungen-2024/juli/ist-reis-noch-zukunftsfaehig/ (zuletzt abgerufen: 13.01.2025).

[5]: Klimabilanz der Lebensmittel: Reinhardt et al. (2020): „Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland“. Hg.: IFEU – Institut für Energie-und Umweltforschung. Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/6232/dokumente/ifeu_2020_oekologische-fussabdruecke-von-lebensmitteln.pdf

[6]: Klimabilanz der Lebensmittel: Reinhardt et al. (2020): „Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland“. Hg.: IFEU – Institut für Energie-und Umweltforschung. Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/6232/dokumente/ifeu_2020_oekologische-fussabdruecke-von-lebensmitteln.pdf. Proteingehalte der Lebensmittel aus DEBInet: Deutsches Ernährungsberatungs und Informationsnetz (https://www.ernaehrung.de/lebensmittel/) basierend auf Daten des Bundeslebensmittelschlüssel des Max Rubner Instituts/ Bundesforschungsinstituts für Ernährung und Lebensmittel. Die einzelnen Produkte sind jeweils in der Zelle verlinkt. Produkte die bei DEBInet nicht vorhanden sind wurden entnommen aus dem NDR Ratgeber: „Wie viel Eiweiß ist gesund?“. (Online: https://www.ndr.de/ratgeber/gesundheit/Wie-viel-Eiweiss-ist-gesund,eiweiss102.html, 2024, (zuletzt abgerufen: 10.01.2025)). Differenz: eigene Berechnung.

[7]: Breuning/Mergenthaler (2022): „Besonderheiten des Klimaschutzes im Agrar und Ernährungssystems – was müssen wir neu denken?“. In: Berichte über Landwirtschaft, 100, 2. Hg.: BMEL. https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/425/637

[8]: World Resources Institute (2020): „Working paper: Comparing life cycle greenhouse gas emissions of dairy and pork systems across countries using land-use carbon opportunity costs“. https://www.wri.org/research/comparing-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-dairy-and-pork-systems-across-countries

[9]: Wirsenius et al. (2020): „Comparing the life cycle greenhourse gas emissions of dairy and pork systems across countries using land-use carbon opportunity costs“. Hg.: World Resources Institute. https://research.chalmers.se/publication/539583/file/539583_Fulltext.pdf

[10]: Ritchie (2020): „You want to reduce the carbon footprint of your food? Focus on what you eat, not whether your food is local”. In: Our World in Data. Online: https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local (zuletzt abgerufen: 14.01.2025).

[11]: Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima. Auswirkungen der Planetary Health Diet auf den Landwirtschaftssektor“. Hg.: Öko Institut, Greenpeace. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Planetary_Health_Diet_-Landwirtschaft.pdf

[12]: Umweltbundesamt (2021): „Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft“. Online: https://web.archive.org/web/20211101135111/https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas#treibhausgas-emissionen-aus-der-landwirtscha (zuletzt abgerufen: 09.01.2025).

[13]: Deutscher Bauernverband (2024): „Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft“. Online: https://www.bauernverband.de/themendossiers/klimaschutz/themendossier/treibhausgasemissionen-aus-der-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 14.01.2025).

[14]: Grethe et al (2021): „Klimaschutz im Agrar- und Ernährungssystem Deutschlands: Die drei zentralen Handlungsfelder auf dem Weg zu Klimaneutralität“. Hg.: Stiftung Klimaneutralität. https://www.stiftung-klima.de/app/uploads/2021/06/2021-06-01-Klimaneutralitaet_Landwirtschaft.pdf, S. 3.

[15]: Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima. Auswirkungen der Planetary Health Diet auf den Landwirtschaftssektor“. Hg.: Öko Institut, Greenpeace. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Planetary_Health_Diet_-Landwirtschaft.pdf, S.36.

[16]: Heinrich-Böll-Stiftung/BUND/Succow Stiftung (2023): „Mooratlas“. https://www.boell.de/sites/default/files/2023-02/mooratlas2023_web_20230213.pdf, S. 10.

[17]: Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima. Auswirkungen der Planetary Health Diet auf den Landwirtschaftssektor“. Hg.: Öko Institut, Greenpeace. https://www.oeko.de/fileadmin/oekodoc/Planetary_Health_Diet_-Landwirtschaft.pdf, S. 27.

[18]: Schmidt (2019): „Wiederbewässerung von Moorgebieten: Nasse Moore – Echte Klimaretter“. In: Deutschlandfunk Kultur. Online: https://www.deutschlandfunkkultur.de/wiederbewaesserung-von-moorgebieten-nasse-moore-echte-100.html (zuletzt abgerufen: 23.12.2024).

[19]: Heinrich-Böll-Stiftung/BUND/Succow Stiftung (2023): „Mooratlas“. https://www.boell.de/sites/default/files/2023-02/mooratlas2023_web_20230213.pdf

[20]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2022): „Wie hoch sind die Treibhausgas-Emissionen der Landwirtschaft?“. Online: https://www.praxis-agrar.de/service/infografiken/wie-hoch-sind-die-treibhausgas-emissionen-der-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 23.12.2024).

[21]: Umweltbundesamt (2024): „Beitrag der Landwirtschaft zu den Treibhausgas-Emissionen“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/beitrag-der-landwirtschaft-zu-den-treibhausgas (zuletzt abgerufen: 23.12.2024).

[22]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Klimawandel: Welche Rolle spielt Methan aus der Landwirtschaft?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/umwelt/klimawandel/rolle-der-landwirtschaft/klimawandel-welche-rolle-spielt-methan-aus-der-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 14.01.2025).

[23]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2022): „Wie hoch sind die Treibhausgas-Emissionen der Landwirtschaft?“. Online: https://www.praxis-agrar.de/service/infografiken/wie-hoch-sind-die-treibhausgas-emissionen-der-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 23.12.2024).

[24]: Europäische Kommission (2022): „Ensuring availability and affordability of fertilisers“. Online: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/ensuring-availability-and-affordability-fertilisers_en?etrans=de (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[25]: Gao/Cabrera Serrenho (2023): „Greenhouse gas emissions from nitrogen fertilizers could be reduced by up to one-fifth of current levels by 2050 with combined interventions“. In: Nature Food, 4, 170–178. https://doi.org/10.1038/s43016-023-00698-w

[26]: Ritchie (2021): „How much of global greenhouse gas emissions come from food?“ In: Our World in Data. Online: https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions-food

[27]: Breakthrough Institute (2023): „Livestock Don’t Contribute 14.5% of Global Greenhouse Gas Emissions“. Online: https://thebreakthrough.org/issues/food-agriculture-environment/livestock-dont-contribute-14-5-of-global-greenhouse-gas-emissions (zuletzt abgerufen: 08.01.2025).

[28]: FAO (2023): „Pathways towards lower emissions – A global assessment of the greenhouse gas emissions and mitigation options from livestock agrifood systems“. https://doi.org/10.4060/cc9029en https://www.fao.org/newsroom/detail/new-fao-report-maps-pathways-towards-lower-livestock-emissions/en

[29]: Engl. Original: „The scientific consensus at the moment is that dietary shifts are the biggest leverage we have to reduce emissions and other damage caused by our food system. But the FAO chose the roughest and most inappropriate approach to their estimates and framed it in a way that was very useful for interest groups seeking to show that plant-based diets have a small mitigation potential compared to alternatives.” aus Neslen (2024): „UN livestock emissions report seriously distorted our work, say experts“. In: TheGuardian.com. Online: https://www.theguardian.com/environment/2024/apr/19/un-livestock-emissions-report-seriously-distorted-our-work-say-experts (zuletzt abgerufen: 23.12.2024).

[30]: Xu et al. (2021): „Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods“. In: Nature Foods, 2, 724–732. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00358-x https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/57aee0d5-0013-4182-abe7-55e1a817f553/content

[31]: Spiller/Busch (2021): „Wie Tiere zu Fleisch werden – Transformationsherausforderungen der Fleischwirtschaft“. Hg.: Bundeszentrale für politische Bildung. https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/fleisch-2021/344832/wie-tiere-zu-fleisch-werden/, https://www.iatp.org/emissions-impossible-europe (zuletzt abgerufen: 23.12.2024).

[32]: Umsatz 7,3 Mrd. Euro in 2023, Terpitz (2024): „Größter Schweineschlachter wird auch Nummer eins bei Rindfleisch“. In: Handelsblatt. Online: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/handel-konsumgueter/lebensmittel-toennies-wird-mit-zukaeufen-von-vion-groesster-rinderschlachter/100066449.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[33]: Umsatz 5,5 Mrd. Euro in 2021, Milchindustrie-Verband (2023): „TOP 20 Molkereien in Deutschland 2023“. Online: https://milchindustrie.de/wp-content/uploads/2021/06/TOP_20_Molkereien_DE_2023_Homepage.pdf

[34]: Sharma (2021): „How Europe’s Big Meat and Dairy are heating up the planet“. In: Emissions Impossible Series. Hg.: Institute for Agricultural and Trade Policy. https://www.iatp.org/sites/default/files/2021-12/IATP_Emissions-Impossible-Europe-f_0.pdf, S. 1-5.

[35]: Springmann (2023): „Towards healthy and sustainable diets in Germany. An analysis of the environmental effects and policy implications of dietary change in Germany“. Hg.: Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/11740/publikationen/2023-05-10_texte_67-2023_towards_healthy_1.pdf

[36]: Eisen/Brown (2022): „Rapid global phaseout of animal agriculture has the potential to stabilize greenhouse gas levels for 30 years and offset 68 percent of CO2 emissions this century.“ In: PLoS Climate, 1, e0000010. https://doi.org/10.1371/journal.pclm.0000010

[37]: Umweltbundesamt (2022): „Die Treibhausgase“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgase (zuletzt abgerufen: 23.12.2024).