Wusstest du, dass die Säugetiere, die wir global für unsere Ernährung halten, zusammen schätzungsweise etwa 30-mal so viel wiegen wie alle wild lebenden Säugetiere zusammen?1 Die Tierhaltung beansprucht riesige Flächen unter anderem für die Erzeugung von Futtermitteln und trägt so mit dazu bei, dass für wild lebende Tiere kaum Lebensraum übrig bleibt und immer mehr Arten aussterben. Unsere Ernährung spielt auch für die Verschmutzung von Wasser und Luft eine bedeutende Rolle.

Generell kann man sagen, dass die aktuelle Erzeugung von Fleisch, Milch und Eiern sich negativ auf verschiedene Umweltbereiche auswirkt. Im Vergleich dazu bringen pflanzenbasierte Ernährungsweisen große Vorteile mit sich. Dieses Modul liefert dir Daten und Fakten dazu, wie Tierhaltung, Ernährung und Umwelt zusammenhängen.

Ein zentrales Umweltproblem, mit dem wir heute konfrontiert sind, ist der rasante Verlust der Biodiversität. Dabei spielt unser Ernährungssystem eine zentrale Rolle – insbesondere durch die Tierhaltung. Aber worum geht es genau?

Biodiversität steht für biologische Vielfalt. Damit ist die Vielfalt aller lebenden Organismen, Lebensräume und Ökosysteme auf dem Land, im Süßwasser, in den Ozeanen sowie in der Luft gemeint.2 Die Artenvielfalt ist ein Teilaspekt der Biodiversität. Sie beschreibt die verschiedenen Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sowie Mikroorganismen, die innerhalb eines bestimmten Gebietes vorkommen.

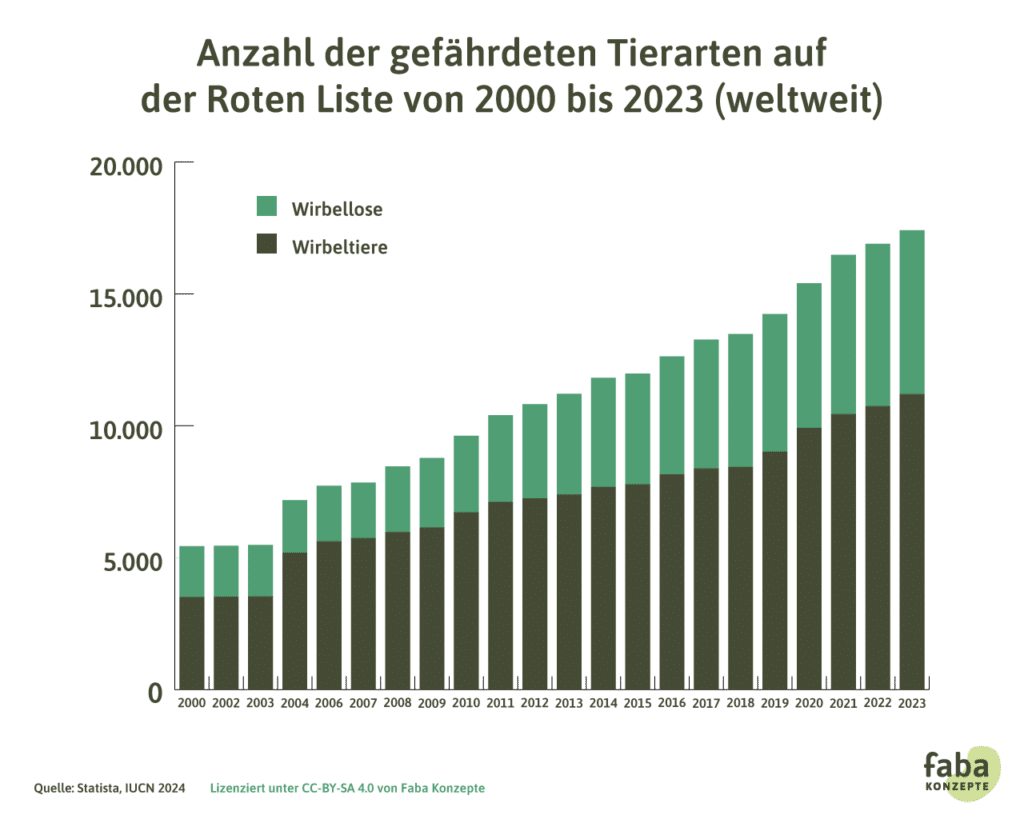

Die biologische Vielfalt verringert sich weltweit – schneller als je zuvor in der Menschheitsgeschichte.3

Beispiele dafür:

Wenn Arten aussterben, lässt sich das zum einen schon für sich genommen als Verlust bewerten. Zum anderen interagieren Arten in dynamischen Ökosystemen miteinander, sind in Symbiosen und Abhängigkeiten miteinander verbunden. Wenn eine Art ausstirbt, kann sich das auf andere Arten auswirken: So sorgt zum Beispiel der Rückgang der Insekten dafür, dass Vögel weniger Nahrung finden und ebenfalls gefährdet sind.

Biodiversität ist außerdem für die menschliche Existenz unerlässlich. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Nahrung und Energie und ist für die Produktion von Arzneien relevant. Auch die Qualität der Luft, des Süßwassers und der Böden ist von der biologischen Vielfalt abhängig: Bäume und Sträucher reinigen durch ihre Filterleistungen beispielsweise die Luft und artenreiche Böden sorgen für eine bessere Bodenfruchtbarkeit. Außerdem ist sie ein wichtiger Faktor in der Bekämpfung der Klimakrise: Artenreiche Ökosysteme können mehr Kohlenstoff binden (natürliche Kohlenstoffsenken) und tragen so zur Verminderung von Treibhausgasemissionen bei.6, 8

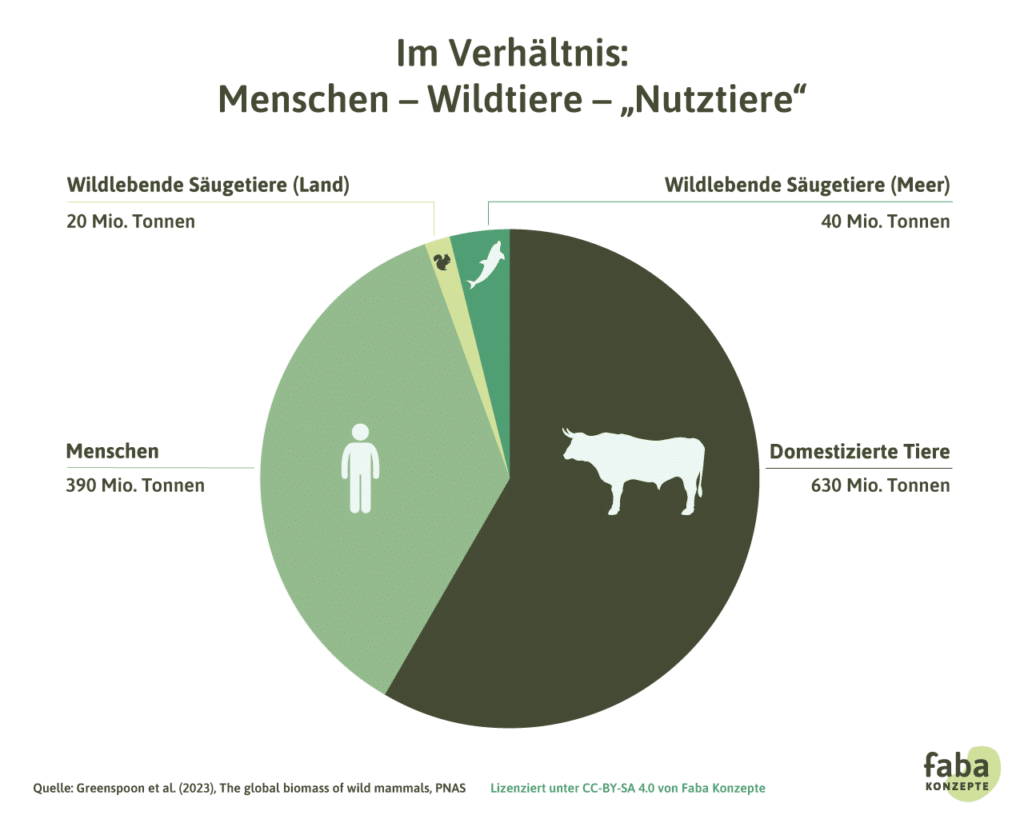

Ein Forscher*innen-Team berechnete die Biomasse unterschiedlicher Säugetierarten der Erde. Dabei unterschieden sie zwischen wild lebenden Säugetieren auf dem Land, wild lebenden Säugetieren im Meer, domestizierten Säugetieren und Menschen.

Wie sah das Ergebnis aus? Rechnet man das Gewicht aller wild lebenden Säugetiere auf dem Land (also alle Rehe, Mäuse, Elefanten usw.) zusammen, ergibt das ungefähr 20 Millionen Tonnen Biomasse. Wild lebende Säugetiere im Meer kommen auf ein Gesamtgewicht von ca. 40 Millionen Tonnen.

Einen viel höheren Anteil an der Gesamtbiomasse aller Säugetiere haben aber die domestizierten Tiere, nämlich ca. 630 Millionen Tonnen. Diese setzen sich neben sogenannten „Haustieren“ wie Hunden oder Katzen vor allem aus den sogenannten „Nutztiere“, also Rindern, Büffeln, Schweinen, Schafen, Ziegen und anderen zusammen. Die Säugetiere, die für die Produktion von Fleisch, Milch oder Kleidung genutzt werden, wiegen zusammengerechnet mit etwa 600 Millionen Tonnen insgesamt etwa 30-mal so viel wie alle wild lebenden Landsäugetiere.9 Im Verhältnis zur Gesamtmasse aller Säugetiere machen die wild lebenden nur 6 % aus.

Und was ist mit Menschen? Deren Gesamtbiomasse beträgt ca. 390 Millionen Tonnen. Damit machen sie gut ein Drittel der Biomasse aller Säugetiere aus.

Diese Zahlen zeigen uns, dass der Anteil der wild lebenden Säugetiere im Verhältnis zu „Nutztieren“ und Menschen heute eher gering ist.10

Ein Blick in die fossile Vergangenheit zeigt: Die menschliche Populationsdichte ist die beste Erklärung für erhöhte Aussterberaten von Säugetieren, sie hatte einen größeren Einfluss als klimatische Veränderungen. Wenn historisch viele Menschen eine Region besiedelten, starben dort viel mehr Säugetiere aus.11 Die Zahl der Menschen wuchs über die letzten Jahrhunderte und es entwickelten sich immer ressourcenintensivere Lebensweisen. Dabei wurden die Lebensräume vieler Arten mehr und mehr begrenzt oder beeinträchtigt – zum Beispiel durch Umweltverschmutzungen, intensive Landwirtschaft oder Bebauung. Hinzu kommt, dass einige Arten auch direkt vom Menschen bejagt werden. Die Folge: Die Populationen vieler Arten gehen zurück, einige sterben aus.12

Zugleich haben die Menschen über die Zeit immer mehr Säugetiere domestiziert und immer mehr Rinder, Schweine, Schafe und Hühner gehalten, so dass die Biomasse der „Nutztiere“ massiv zugenommen hat (mehr dazu im Abschnitt „Wachstum der Tierindustrie“). Diese Entwicklung ist außerdem selbst eine Ursache dafür, dass die Lebensräume für wild lebende Tiere schrumpfen und die Artenvielfalt sinkt.

Die Tierhaltung spielt eine bedeutende Rolle dafür, dass sich die Natur weltweit verändert. Sie ist für mehrere Faktoren, die laut Weltbiodiversitätsrat (IPBES) den Verlust der Biodiversität verursachen, mit verantwortlich.13 An erster Stelle steht die veränderte Landnutzung, also die Tatsache, dass Menschen immer mehr Fläche für eigene Zwecke nutzen. Hier spielt die Tierhaltung eine bedeutende Rolle, weil sie viel Fläche für die Fütterung und Haltung der Tiere beansprucht (mehr dazu im Kapitel „Flächenverbrauch“).

Der Weltbiodiversitätsrat nennt vier weitere Gründe für den Verlust der Biodiversität. Für zwei davon ist die Tierhaltung direkt mit verantwortlich, nämlich für den Klimawandel und die Umweltverschmutzung.

Wie ist die Tierhaltung für diese Ursachen des Artenverlusts mitverantwortlich? Erstens ist die Erzeugung von tierischen Produkten wie Fleisch und Milch im Vergleich zu pflanzlichen Lebensmitteln extrem flächenintensiv. Damit Flächen für die Haltung der Tiere oder den Futtermittelanbau genutzt werden können, müssen Wälder, Moore und andere Ökosysteme weichen (mehr dazu im Kapitel „Flächenverbrauch“). Das schadet der Biodiversität und verursacht zusätzlich hohe Treibhausgasemissionen. Die Tierhaltung verstärkt also zweitens die Ursache „Klimawandel“ – mehr dazu erfährst du im Modul „Tierhaltung, Ernährung und Klima“. Drittens trägt die Produktion tierischer Produkte auch zur Umweltverschmutzung bei: Sie verändert die Böden, verschmutzt das Wasser und wirkt sich auf unsere Luftqualität aus -> mehr dazu in den Kapiteln „Nährstoffeintrag in Boden und Wasser“und „Einfluss von Landwirtschaft und Tierhaltung auf die Luftqualität”.

Fleisch, Milch und Eier zu erzeugen, braucht Platz – auch wenn die Tiere selbst auf engem Raum leben müssen. Denn um die Tiere zu füttern, werden global und auch in Deutschland große Flächen beansprucht. Das ist ein zentraler Grund für die problematischen Auswirkungen der Tierhaltung auf Umwelt und Biodiversität.

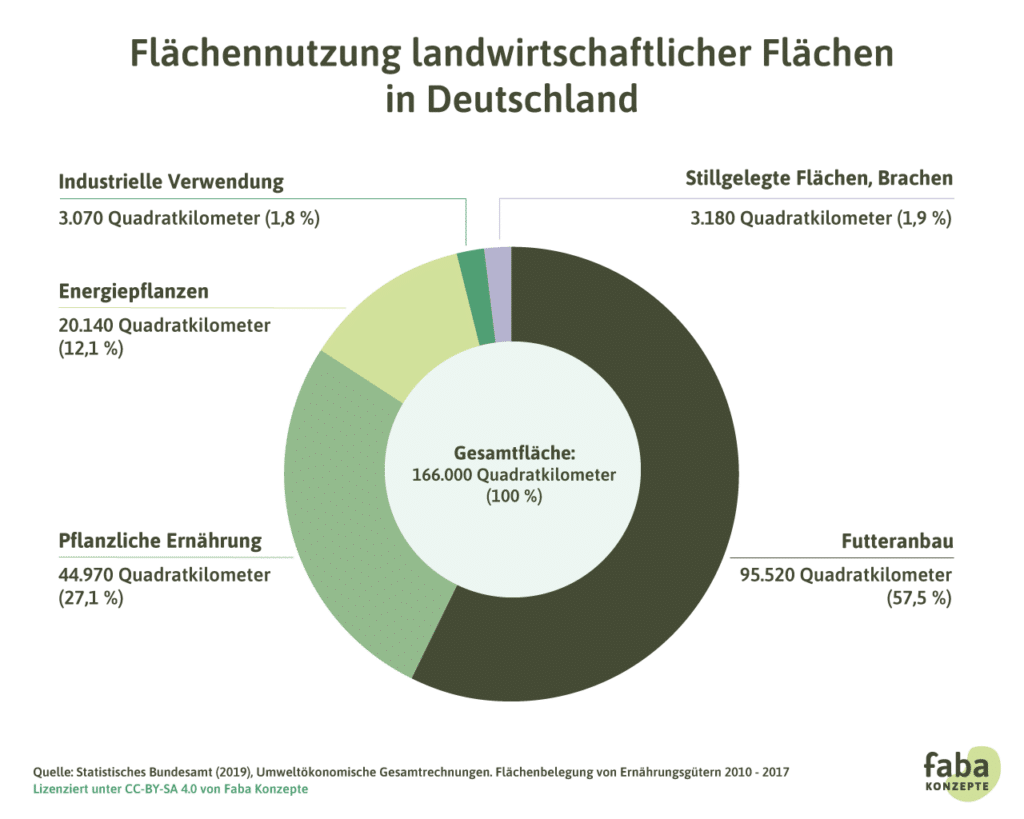

Global werden 44 % der bewohnbaren Landflächen landwirtschaftlich genutzt.15 Davon sind etwa zwei Drittel Grünland, also Flächen, die beweidet oder als Futterflächen gemäht werden. Das verbleibende Drittel ist Ackerland, wo Getreide, Mais, Hülsenfrüchte und andere Ackerkulturen angebaut werden. Weil davon wiederum ein Teil als Futtermittel in die Tierhaltung fließt, dienen insgesamt sogar 80 % der landwirtschaftlichen Flächen der Tierhaltung.15

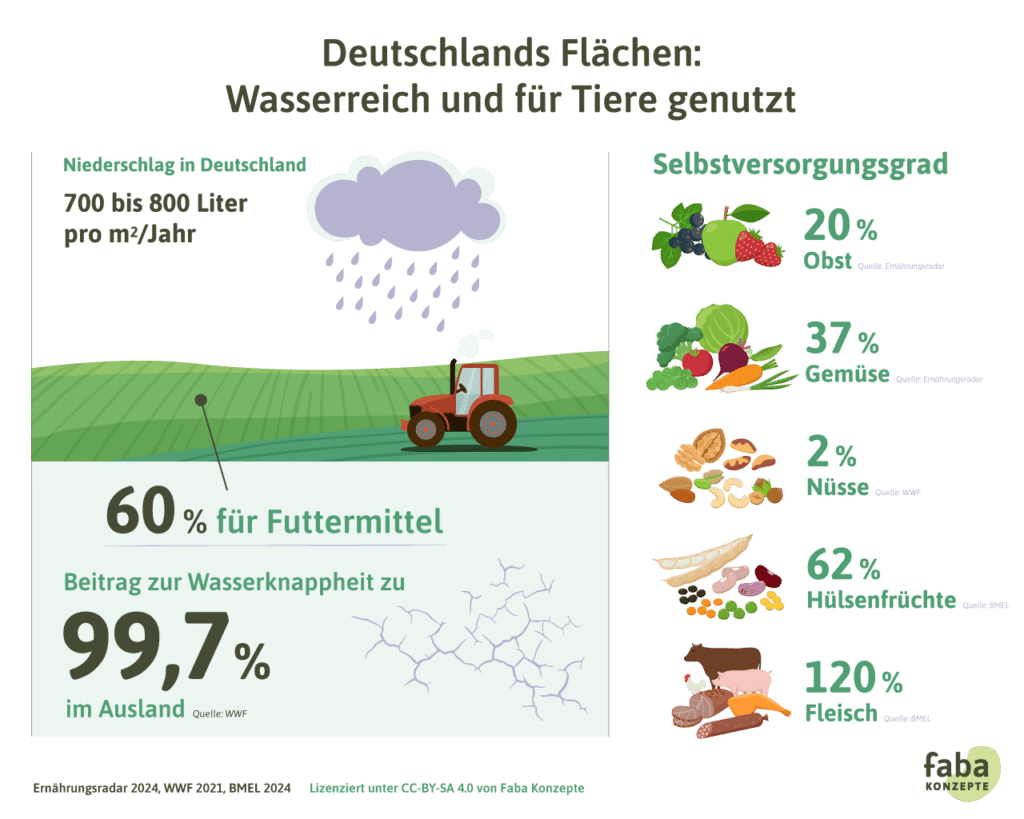

In Deutschland werden sogar gut 50 % der Landesfläche für die Landwirtschaft genutzt.16 Auch hier dient davon ein großer Teil der sogenannten Nutztierhaltung: Auf ca. 60 % wird Futter erzeugt.17

Obwohl der Anbau von Futtermitteln in Deutschland so viel Fläche beansprucht, deckt das nicht den Futterbedarf der Tiere, die hier gehalten werden. Eiweißhaltiges Futter wird teilweise importiert. Dafür wird zumeist auch Soja aus Südamerika zugekauft. Die Importe tragen mit dazu bei, dass weiterhin Regenwälder abgeholzt und lokale Ökosysteme zerstört werden.18 Dabei entstehen außerdem große Mengen an Treibhausgasen.19 Indigene Gemeinschaften sind besonders betroffen, da der Futtermittelanbau häufig mit der Zerstörung ihrer Lebensräume, Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen einhergeht.20

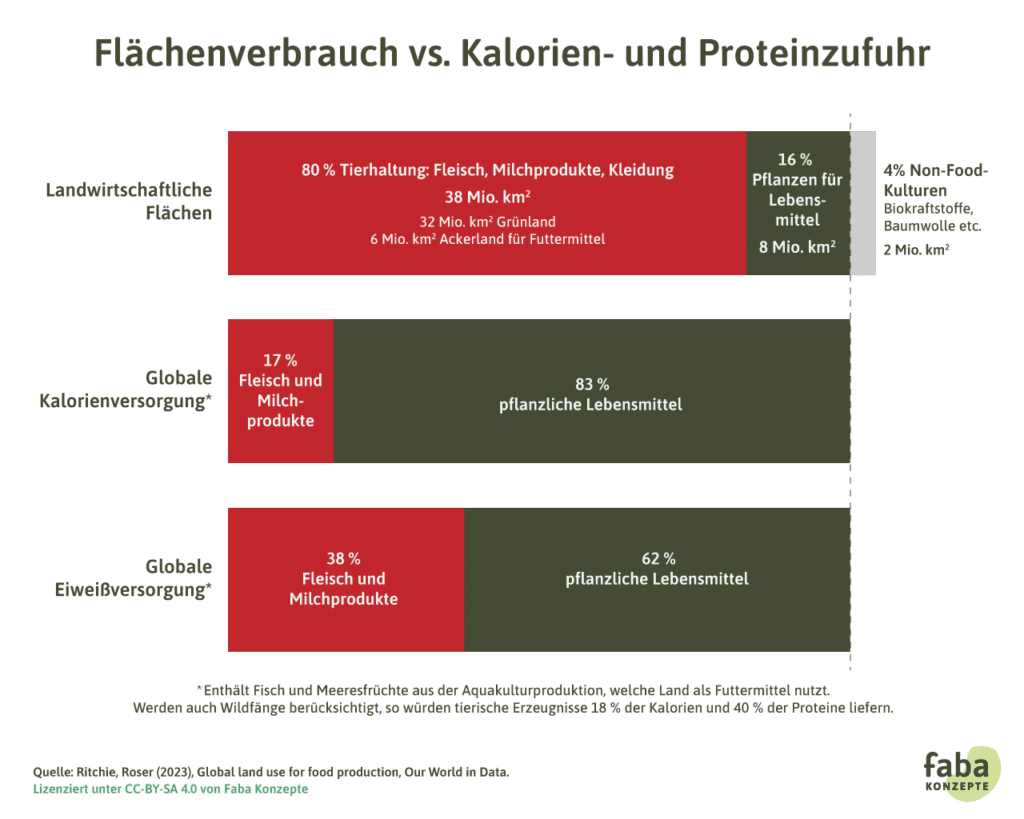

Du denkst jetzt vielleicht, dass die Tierhaltung zwar viel Land beansprucht, aber dafür mit Fleisch, Milch und Eiern auch wichtige Nahrungsmittel bereitstellt – und wir müssen uns schließlich von irgendetwas ernähren. Tatsächlich leisten Tierprodukte aber im Verhältnis zur Fläche einen ziemlich kleinen Beitrag zur Welternährung: Obwohl dafür 80 % der landwirtschaftlichen Fläche verwendet werden, liefern Tierprodukte nur 17 % der weltweit verzehrten Kalorien und 38 % der Proteine (dabei sind Nährstoffe aus Fischerei nicht mitgerechnet).15 Umgekehrt kann man sagen: Auf unter 20 % der landwirtschaftlichen Flächen werden aktuell 83 % der Kalorien und 62 % der Proteine erzeugt – mithilfe von pflanzlichen Nahrungsmitteln.

Fleisch, Milch und Eier sind also im Hinblick auf die Flächennutzung ineffizient. Das liegt unter anderem daran, dass immer nur ein Teil der verfütterten Nährstoffe in den Produkten landet. So muss man zum Beispiel im globalen Schnitt 4 bis 26 kg pflanzliches Eiweiß verfüttern, um 1 kg tierisches Eiweiß zu gewinnen.21 Dabei ist Rindfleisch besonders flächenintensiv, weil Rinder mindestens zum Teil von Grünland ernährt werden, das im Vergleich zum Acker weniger Futter pro Fläche liefert.22 Die Unterschiede im Flächenbedarf verschiedener Nahrungsmittel sind sehr groß.

Keine andere Verwendung?

Vielleicht hast du schon einmal das folgende Argument gehört: Gerade weil so ein großer Teil der landwirtschaftlichen Flächen Grünland ist, wo primär Gras wächst, bräuchten wir die Tierhaltung – denn sonst könnten wir diese Flächen gar nicht sinnvoll nutzen. Was dahinter steckt, beleuchten wir im Faktencheck „Ist Tierhaltung wichtig, um Wiesen und Weiden zu nutzen?“.

Aber warum ist diese Landnutzung ein Problem? Weil wertvolle Ökosysteme zerstört und in landwirtschaftliche Nutzflächen umgewandelt werden. Für Agrarflächen werden unter anderem Wälder gerodet, Moore trockengelegt und Graslandschaften verändert (bspw. durch deren intensive Nutzung und damit einhergehende Umweltverschmutzungen). Dadurch geht in den jeweiligen Gebieten die biologische Vielfalt massiv zurück. Der Landnutzungswandel, hauptsächlich verursacht durch intensive agrarische Nutzung,18 ist für etwa 80 % der Verluste der globalen Biodiversität verantwortlich.23, 24

Der Biodiversitätsverlust durch die Tierhaltung kommt also vor allem durch den hohen Flächenverbrauch, aber auch durch die Praxis der Bewirtschaftung: Wenn auf einem Großteil der landwirtschaftlichen Flächen Tierfutter angebaut wird, geht ein relevanter Teil der insgesamt genutzten Pestizide und Düngemittel auf das Konto der Tierhaltung. Mehr dazu erfährst du im Kapitel „Nährstoffeintrag in Boden und Wasser“.

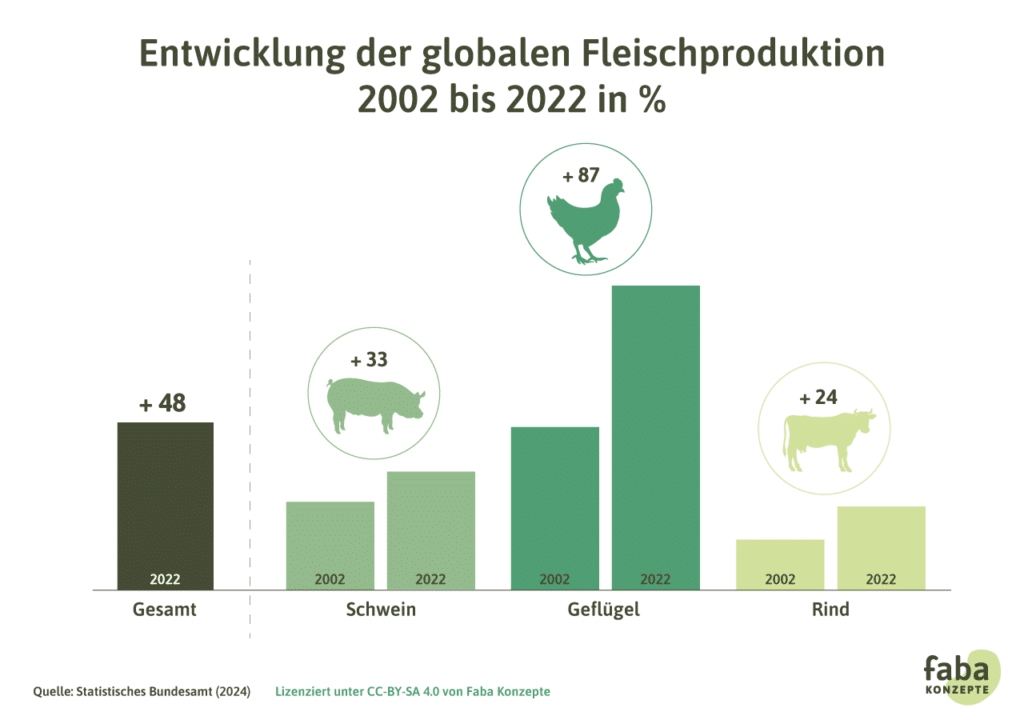

Die Weltbevölkerung steigt, ebenso der Pro-Kopf-Verbrauch von Fleisch weltweit. Die Tierhaltung wurde in den letzten Jahren global stark ausgeweitet.26

Schätzungen zufolge bräuchte es bis 2050 bis zu 6 Millionen Quadratkilometer neue Agrarflächen, damit der Konsum so weiter steigen könnte wie bisher27 – das entspricht der Größe von Europa (ohne Russland).

Wenn sich die Menschen pflanzenbasierter ernähren und entsprechend weniger Tiere halten würden, könnten große Flächen freiwerden. In Deutschland zum Beispiel wäre nur noch weniger als die Hälfte der landwirtschaftlichen Fläche nötig, um die inländische Bevölkerung zu ernähren, wenn der Konsum von Tierprodukten um durchschnittlich drei Viertel verringert würde.28

Freigesetzte Flächen könnten, wenn sie nicht zur zusätzlichen Erzeugung pflanzlicher Lebensmittel dienen, für den Biodiversitäts- und Klimaschutz renaturiert werden und so wieder Lebensräume für Insekten und andere wild lebende Tiere schaffen.

Ein weiterer Nachteil des enormen Flächenverbrauchs für die Tierhaltung: Die Gefahr von Zoonosen, wie Vogelgrippe, Mpox, Ebola oder dem Coronavirus SARS-CoV-2 steigt, unter anderem weil der Lebensraum der wild lebenden Tiere immer kleiner wird. Wenn Menschen immer weiter in deren Lebensräume eindringen, kommt es zwangsläufig zu Kontakten – die Wahrscheinlichkeit, dass Krankheitserreger übertragen werden, erhöht sich.29

Artenreiche Wiesen und Weiden?

Wiesen und Weiden gelten als besonders artenreich. Spielt die Tierhaltung hier vielleicht eine positive Rolle? Das erfährst du in unserem Faktencheck „Ist Tierhaltung (auf der Weide) wichtig für die Artenvielfalt im Grünland?“.

Bei der Tierhaltung entsteht Gülle, eine Mischung aus Kot und Harn. Weil sie wichtige Nährstoffe für Pflanzen enthält, wird sie als Düngemittel verwendet. Aber in vielen Regionen gibt es zu viel Gülle – mit negativen Folgen für Grundwasser, Böden und Gewässer.

Damit Pflanzen wachsen können, sind sie auf Nährstoffe angewiesen, unter anderem auf Stickstoff (N2) und Phosphor (P). Kommt es zu einem Mangel daran, kann das bei ihnen zu Wachstumsstörungen und somit auch zu niedrigeren Erträgen führen. Gülle, die Stickstoff und Phosphor enthält, ist also nicht grundsätzlich schlecht für die Pflanzen, sondern kann wertvolle Nährstoffe liefern.

Im natürlichen Stickstoffkreislauf funktioniert das so: Pflanzen können den benötigten Stickstoff nicht direkt aus der Luft aufnehmen, sondern nur in abgewandelter Form, vor allem als Nitrat. Hier helfen spezialisierte Bakterien, die Luftstickstoff im Boden spalten und zunächst in Ammonium (NH4+) umwandeln und dann mit Hilfe von Sauerstoff Nitrit (NO2-) zu Nitrat (NO3-) weiterverarbeiten. Das Nitrat können die Pflanzen dann zum Wachstum nutzen. Zusätzlich können einige Pflanzen auch Symbiosen mit bestimmten Bakterien eingehen, und so die Verfügbarkeit von Stickstoff erhöhen.

Werden die Pflanzen nun von Tieren gefressen, nehmen diese die stickstoffhaltigen Verbindungen und Proteine auf, verdauen sie und scheiden den nicht verwerteten Teil davon wieder aus. Die ausgeschiedenen Verbindungen, zum Beispiel in Form von Gülle, werden mit Hilfe von Pilzen und Fäulnisbakterien zersetzt. Dabei entsteht wieder Ammonium – dieses gelangt dann in den Boden und kann erneut zu Nitrat umgewandelt und von Pflanzen genutzt werden.

Was aber, wenn zu viel Nährstoffe auf den Feldern landen? Wir schauen uns zunächst die Situation mit Stickstoff an. In Deutschland bestand in den letzten Jahren ein Stickstoffüberschuss von durchschnittlich 77 kg pro Hektar.31

In der Landwirtschaft wird Stickstoff vor allem durch synthetischen Mineraldünger und Wirtschaftsdünger (Gülle, Jauche, Mist, Gärreste aus Biogasanlagen) zugeführt. Über die Luft gelangt der Stickstoff ebenfalls auf nicht landwirtschaftlich genutzte Flächen und sorgt auch dort für Überschüsse.32

Dieser Überschuss an Stickstoff wirkt sich stark auf Umwelt und Biodiversität aus, denn es landen mehr Nährstoffe auf den Feldern, als die Pflanzen aufnehmen können. Was an Nitrat nicht aufgenommen werden kann, wird zum Teil von Bakterien genutzt und weiterverarbeitet. Dabei entsteht Lachgas. Das hat Folgen fürs Klima, denn Lachgas ist ein wirksames Treibhausgas. Der größte Anteil an menschengemachten Lachgasemissionen wird durch die industrielle Landwirtschaft verursacht.33

Zusätzlich führt der Stickstoffüberschuss dazu, dass Grundwasser mit Nitrat belastet wird, Böden versauern und sich Nährstoffe in Flüssen, Seen und Meeren anreichern.34 Mehr dazu erfährst du weiter unten in den Abschnitten „Nitrat im Grundwasser – Gefahr für unser Trinkwasser“, „Auswirkungen auf die Böden“ und „Zu viel Nährstoffe in Oberflächengewässern“.

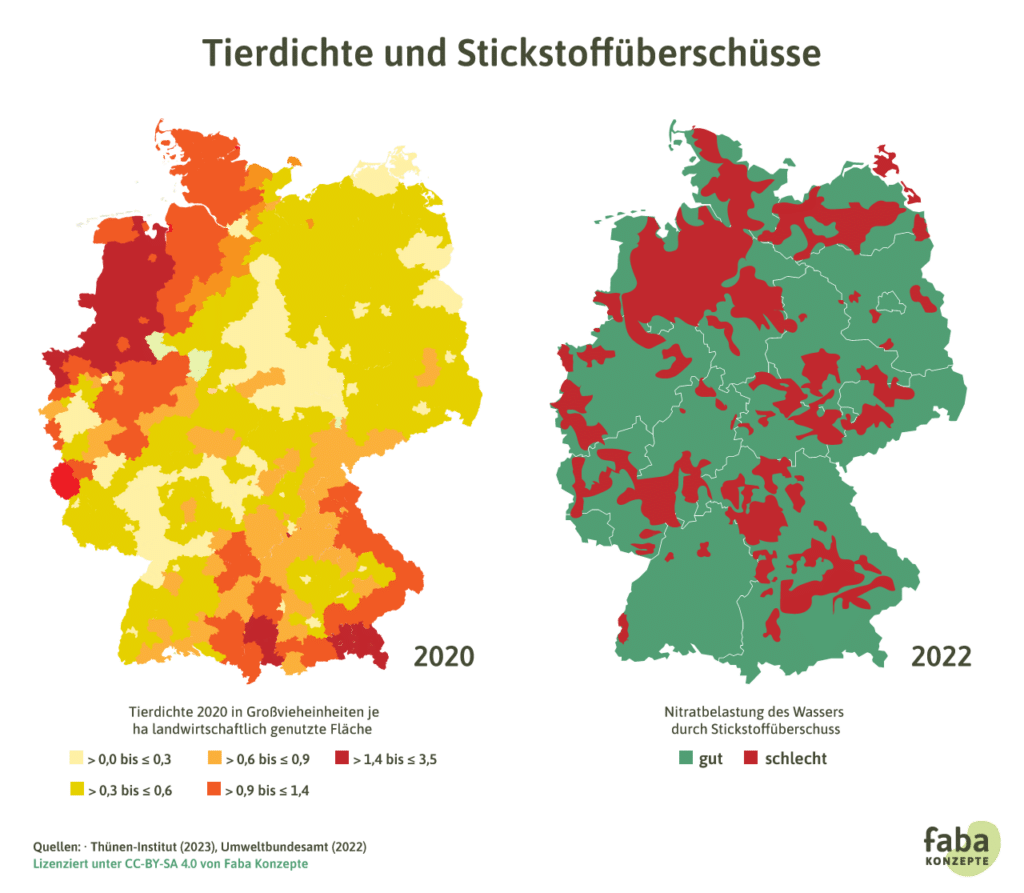

Die Tierhaltung ist Teil dieses Problems: Die Tierzahlen sind zu hoch für die vorhandenen Flächen, auf denen die entstehende Gülle ausgebracht werden kann.35 Es entsteht zu viel Gülle an einem Ort. Das sieht man besonders dort, wo die Tierdichte hoch ist, zum Beispiel in Niedersachsen, Teilen von Nordrhein-Westfalen oder Niederbayern. Überschüssige Gülle wird hier zum Teil sogar in andere Regionen transportiert.36, 37

Hinzu kommt, dass ein Teil der Proteine, die an die Tiere verfüttert werden, importiert wird. Rund 24 % des Futteraufkommens an verdaulichem Eiweiß in Deutschland stammen aus importierten Futtermitteln,38 vor allem aus Ländern wie Brasilien oder den USA.39 Diese Proteine werden also nicht dort verwertet, wo sie entstehen, sondern aus dem natürlichen Nährstoffkreislauf entfernt und an anderer Stelle hinzugefügt, hier in Deutschland. Für uns bedeutet das: Gülleüberschuss.

Wenn Nitrat ins Grundwasser gelangt, hat das Auswirkungen auf das Trinkwasser, weil dieses in Deutschland zu zwei Dritteln aus Grundwasser gewonnen wird.40

Wie dramatisch ist die Situation?

Es gibt 690 Messstellen für den Nitratgehalt des Grundwassers in Deutschland. Bei 16 % dieser Messstellen wurde in den letzten Jahren der geltende Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter nicht eingehalten. Nur knapp 50 % der 690 Messstellen wiesen unbelastetes oder geringfügig belastetes Wasser mit Nitratwerten unter 25 Milligramm pro Liter auf.41

Welche Risiken gehen damit einher? Im Grundwasser und somit auch im Trinkwasser kann Nitrat unter bestimmten Bedingungen zu Nitrit umgewandelt werden. Eine erhöhte Aufnahme von Nitrit im Körper kann unter anderem das Krebsrisiko steigern und bei Kleinkindern Blausucht verursachen.41, 42 Laut Umweltamt stellen Wasserversorger aber sicher, dass das Trinkwasser fast überall unbelastet ist bzw. den Grenzwert von 50 Milligam Nitrat nicht überschreitet, indem z.B. unbelastetes mit belastetem Rohwasser gemischt wird oder Brunnen vertieft oder verlagert werden.101

Die Landwirtschaft ist zwar nicht die einzige Ursache für die Nitratbelastung, aber ihr Anteil am Nitrateintrag in die Gewässer beträgt rund 75 %.42 Erhöhte Werte werden vor allem in Regionen gemessen, in denen intensive landwirtschaftliche Nutzung stattfindet.41, 42

Zu viel Stickstoffdünger schadet auch unseren Böden. Gelangen zu viele Nitrate in die Böden, versauern diese. Durch den veränderten pH-Wert verändern sich Bodenstruktur und Lebensbedingungen für Mikroorganismen.43 Die Versauerung zerstört bestimmte Bodenbestandteile („Tonminerale“), die für die Nährstoffversorgung von Pflanzen wichtig sind. In der Folge sind Pflanzen weniger kräftig und weniger widerstandsfähig. Verschiedene Arten, die das Bodenleben ausmachen, kommen mit dem sauren Boden nicht so gut zurecht, sind aber wichtig für den Humusaufbau. Saure Böden trocknen außerdem leichter aus. Insgesamt sinken durch die Versauerung damit die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge.44

Stickstoffverbindungen gelangen mit dem Grundwasser und unter anderem durch Abschwemmungen von landwirtschaftlich genutzten Flächen in Flüsse, Seen und Meere.45 Dasselbe gilt für den Nährstoff Phosphor, der z.B. in Düngemitteln und in der Gülle aus der Tierhaltung steckt. Mit fatalen Folgen: Etwa die Hälfte der deutschen Flüsse sowie alle Übergangs-, Küsten- und Meeresgewässer sind laut Nitratbericht der EU-Kommission von einem Nährstoffüberschuss betroffen.46

Das Überangebot von Stickstoff und Phosphor führt in den Oberflächengewässern zu einem erhöhten Algenwachstum. Algen halten sich bevorzugt in belichteten Wasserregionen auf, da sie dort Photosynthese betreiben können. Je mehr Algen es gibt, desto weniger Licht dringt zu anderen Organismen im Wasser. Einige Pflanzen, die ebenfalls Licht benötigen, sterben oder werden von weniger sensiblen Arten verdrängt. Die Algenmasse sinkt zudem langsam zum Gewässerboden und wird dabei von Bakterien zersetzt. Für diesen Prozess verbrauchen die Bakterien Sauerstoff und entziehen diesen der am Boden lebenden Fauna, unter anderem Muscheln, die infolge stirbt. Dies kann auch Fische betreffen.47

Diese Anreicherung von Nährstoffen in Ökosystemen wird Eutrophierung genannt. Die Ostsee ist ein solches Beispiel für Eutrophierung: Als flaches Binnenmeer ist sie stark durch Zuflüsse von verunreinigtem Frischwasser geprägt und tauscht nur wenig Wasser mit der Nordsee aus. Daher reichern sich die Nährstoffe hier besonders stark an.48 Neben den langfristigen Folgen wie Eutrophierung können auch akute Ereignisse wie das plötzliche Fischsterben auftreten. Solche Ereignisse geschehen oft, wenn bei Unfällen oder Starkregen große Mengen Gülle in Flüsse gelangen. Die plötzliche Überdüngung führt zu einem starken Sauerstoffmangel, der Fische und andere Wasserlebewesen in kurzer Zeit erstickt.49

Viele der geschilderten Probleme entstehen durch zu viel Stickstoff. Aber für die Eutrophierung von Gewässern ist Phosphor sogar der Hauptfaktor.46 An mehr als der Hälfte der etwa 250 Messstellen an deutschen Flüssen werden zu hohe Phosphor-Konzentrationen gemessen.50 Der Phosphor stammt zu einem großen Teil aus Kläranlagen, aber auch aus der Landwirtschaft.51, 52

Diese Überschüsse sind durch ihre direkten Einflüsse auf die Umwelt problematisch, aber auch, weil wir mit dem wichtigen Nährstoff eigentlich sehr sorgsam umgehen sollten. Phosphor ist nicht unendlich verfügbar: Bauen wir weiterhin so viel davon ab wie heute, könnten unsere globalen Vorräte Schätzungen zufolge nur noch ca. 300 Jahre halten.51

Die Tierhaltung spielt auch beim Thema Phosphor eine wichtige Rolle, denn ein großer Anteil des kostbaren Nährstoffs wird für die Düngung von Futterpflanzen genutzt, statt für Pflanzen, die direkt als menschliche Lebensmittel verwertet werden. Am Ende landet durch die großen Mengen an Gülle zu viel Phosphor auf den Feldern – Überschüsse, die von Pflanzen nicht aufgenommen werden können. Der Nährstoff wird verschwendet und schadet dabei noch der Biodiversität. Eine von mehreren Maßnahmen zur Minderung besteht darin, die Tierzahlen zu senken und pflanzenbasierte Ernährungsweisen zu etablieren.53

Wir müssen sparsamer mit Phosphor umgehen. Für die Düngung von Lebensmitteln könnte man beispielsweise auch menschliche Ausscheidungen nutzen. Wenn wir Gemüse und Getreide konsumieren, nehmen wir damit Phosphor auf und scheiden Teile davon wieder aus – sie landen mit dem Abwasser in unseren Kläranlagen. Den in den Kläranlagen anfallenden Klärschlamm könnte man jetzt auf unsere Felder bringen. Das Problem ist: Darin befindet sich nicht nur Phosphor, sondern auch Rückstände von Medikamenten und anderen Chemikalien, die im Abwasser landen. Die Düngung mit unbehandeltem Klärschlamm wird daher stark reguliert. Gleichzeitig wird an Techniken gearbeitet, wie Phosphor aus Klärschlamm zurückgewonnen werden kann.51

Geht es ganz ohne Gülle?

Zu viel Gülle ist schlecht für die Umwelt. Damit weniger Gülle produziert wird, müssen vor allem die Tierzahlen stark sinken. Aber geht es auch ganz ohne Tiere? Wie würden die Pflanzen dann die benötigten Nährstoffe bekommen? Das erfährst du in unserem Faktencheck „Brauchen wir die Gülle aus der Tierhaltung als Dünger?“.

In der Tierhaltung werden große Mengen an Antibiotika eingesetzt – mit schwerwiegenden Folgen, denn der Einsatz schadet der Umwelt und gefährdet unsere Gesundheit.

Antibiotika sind Medikamente, die bakterielle Infektionen behandeln können. Das Problem: Bakterien passen sich mit der Zeit an die Wirkstoffe an und werden resistent. Eine Infektion mit multiresistenten Keimen kann ohne ein wirksames Antibiotikum zum Tod führen.54

Nach Angaben der Europäischen Seuchenbehörde ECDC sterben in der EU jedes Jahr mehr als 35.000 Menschen an Infektionen mit resistenten Keimen, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt.55

Der Einsatz von Antibiotika in der Tierhaltung verstärkt die Gefahr durch multiresistente Keime. In der Intensivtierhaltung werden viele Tiere unter gesundheitsgefährdenden Bedingungen auf engem Raum gehalten und auf Hochleistung gezüchtet (mehr dazu erfährst du im Modul „Die Situation der Tiere in der ‚Nutztierhaltung‘“). In Deutschland werden durchschnittlich knapp 70 Milligramm Antibiotika je Kilogramm Tiergewicht eingesetzt, mehr als in einigen unserer Nachbarländer.56 Auch ist hierzulande der Einsatz sogenannter Reserveantibiotika in der Tierhaltung höher als in anderen EU-Staaten. Reserveantibiotika werden genutzt, um Menschen zu behandeln, die an Infektionen mit resistenten Keimen leiden.57

Durch die Abluft der Ställe und das Austragen der Gülle landen Antibiotikarückstände und multiresistente Keime auch auf unseren Feldern – und gelangen in Böden, Oberflächengewässer und ins Grundwasser.58

Antibiotika können sich negativ auf die Umwelt auswirken, indem sie Organismen in Wasser und Boden schädigen. Bereits in geringen Konzentrationen verursachen bestimmte Antibiotika Schäden bei niederen Wasserpflanzen wie Algen oder Cyanobakterien. Auch Bodenorganismen sind betroffen, sodass die Bodenfruchtbarkeit beeinträchtigt werden kann. Wenn Nutzpflanzen die Wirkstoffe aufnehmen, kann das für sie selbst giftig sein. Die Stoffe können außerdem über die Pflanzen in die Nahrungskette gelangen und so andere Lebewesen schädigen.59

Aus der Tierhaltung kommt nur ein Teil der multiresistenten Keime, die unsere Gesundheit gefährden, andere Bereiche sind zum Beispiel das Gesundheitswesen oder Auslandsreisen.60 Wenn in der Tierhaltung multiresistente Keime entstehen, können diese sich oft schnell verbreiten, da die Tiere auf wenig Raum dicht beieinander gehalten werden. Diese Keime können dann auf unterschiedlichen Wegen zu uns Menschen gelangen: Direkte Übertragungen auf die Landwirt*innen oder Arbeiter*innen in Schlachthöfen sind möglich,61 aber auch Übertragungen durch Fleischprodukte, wenn in den Schlachtbetrieben oder bei der Verarbeitung nicht hygienisch genug gearbeitet wurde. Möglich sind auch Übertragungen durch andere Lebensmittel, die gedüngt werden – beispielsweise Gemüse.58

Hättest du gedacht, dass sich unsere Ernährung auf die Qualität der Luft auswirkt? Ein Grund dafür liegt darin, dass die Landwirtschaft und insbesondere die Tierhaltung eine wichtige Quelle von Feinstaub sind.

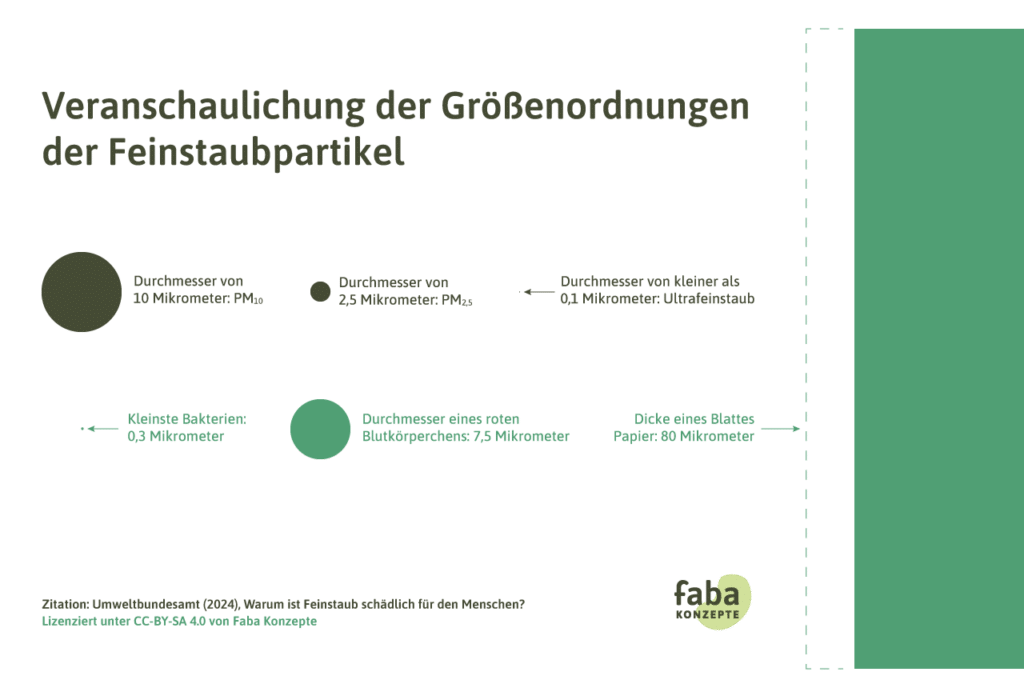

Feinstaub ist eine Sammelbezeichnung für sehr kleine, in der Luft schwebende Partikel. Sie werden zu den Luftschadstoffen gezählt. Im Einzelnen kann es sich bei Feinstaub um sehr verschiedene Phänomene handeln. Unterschieden wird Feinstaub daher zum einen im Hinblick auf die enthaltenen Stoffe als auch im Hinblick auf die Größe der Partikel.62

In der Regel besteht Feinstaub aus einem Gemisch aus verschiedenen Partikeln. Je nach dem, wie der Feinstaub entstanden ist, kann es sich dabei um sehr unterschiedliche Stoffe handeln. Aus natürlichen Quellen stammen beispielsweise Pollen, Wüstenstaub oder Rauch von Waldbränden.63 Vor allem aber entsteht Feinstaub durch menschliche Aktivitäten, beispielsweise durch Industrieprozesse, Verkehr oder eben durch Landwirtschaft und Tierhaltung.

Das Max Planck-Institut für Chemie schätzt den Anteil der Landwirtschaft an der gesamten Feinstaubbelastung in Deutschland auf etwa 45 % (Stand 2019).64

Feinstaub trägt zu Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislaufproblemen bei. Entscheidend für die Auswirkungen ist die Partikelgröße: Atmen wir größere Partikel ein, sind unsere Schleimhäute in Mund und Nase in der Regel in der Lage, diese aus der Luft herauszufiltern. Kleinere Partikel können jedoch weiter in den Körper eindringen – und zwar je kleiner, desto tiefer.65

Eine weit verbreitete Einteilung unterscheidet Feinstaub in Partikel mit einem Durchmesser von 10 Mikrometern (PM10), Partikel mit einem Durchmesser von 2,5 Mikrometern (PM2,5) sowie Ultrafeinstaub mit einem Durchmesser kleiner 0,1 Mikrometern.

Während grober Feinstaub oft schon in der Nase abgefangen wird, können Partikel mit einer Größe von bis zu 2,5 Mikrometern die Lungenbläschen erreichen. Der Ultrafeinstaub kann darüber hinaus durch die Lungenbläschen bis in das Blut gelangen.65 Entsprechend vielfältig sind die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Feinstaubbelastungen. Dazu zählen beispielsweise Schleimhautreizungen und lokal begrenzte Entzündungen, aber auch schwerwiegende Erkrankungen und ein erhöhtes Sterblichkeitsrisiko.66 Beispielhaft für das Jahr 2021 zeigen folgende Zahlen, zu welchen gesundheitlichen Folgen die Feinstaubbelastung in Deutschland beigetragen hat:67

Im Jahr 2020 starben in der Europäischen Union geschätzt mindestens 238.000 Menschen vorzeitig durch die Luftbelastung mit Feinstaub in der Größe bis 2,5 Mikrometer.68

Global betrachtet sind nicht alle Menschen dem gleichen Risiko ausgesetzt. Die Luftverschmutzung ist in Ländern mit niedrigem und mittlerem durchschnittlichen Einkommen in der Regel deutlicher höher als in Ländern mit hohem durchschnittlichem Einkommen.68 Aber auch innerhalb wohlhabender Länder wie Deutschland leiden sozial schwache Menschen häufiger und stärker unter Feinstaubbelastung.70

Bei der Entstehung von Feinstaub wird unterschieden zwischen sogenanntem primärem und sekundärem Feinstaub. Primärer Feinstaub entsteht beispielsweise durch Staub-Aufwirbelungen oder Verbrennung, also direkt an der jeweiligen Quelle. Sekundärer Feinstaub dagegen wird erst durch chemische Reaktionen in der Atmosphäre gebildet, wenn gasförmige Substanzen wie Ammoniak und Stickstoff aufeinandertreffen.71

Die Landwirtschaft ist sowohl für primären als auch sekundären Feinstaub verantwortlich. Primärer Feinstaub entsteht insbesondere beim Einsatz der Landmaschinen, aber auch beispielsweise durch Staubaufwirbelungen von nicht bepflanzten Feldern.72

Durch Tierhaltung entsteht auch Feinstaub, der krankheitserregende Keime enthalten kann.73 Mikroorganismen wie Bakterien, Schimmelpilze und Viren können die Gesundheit von Anwohner*innen und Tieren im nahen Umfeld gefährden.74, 75

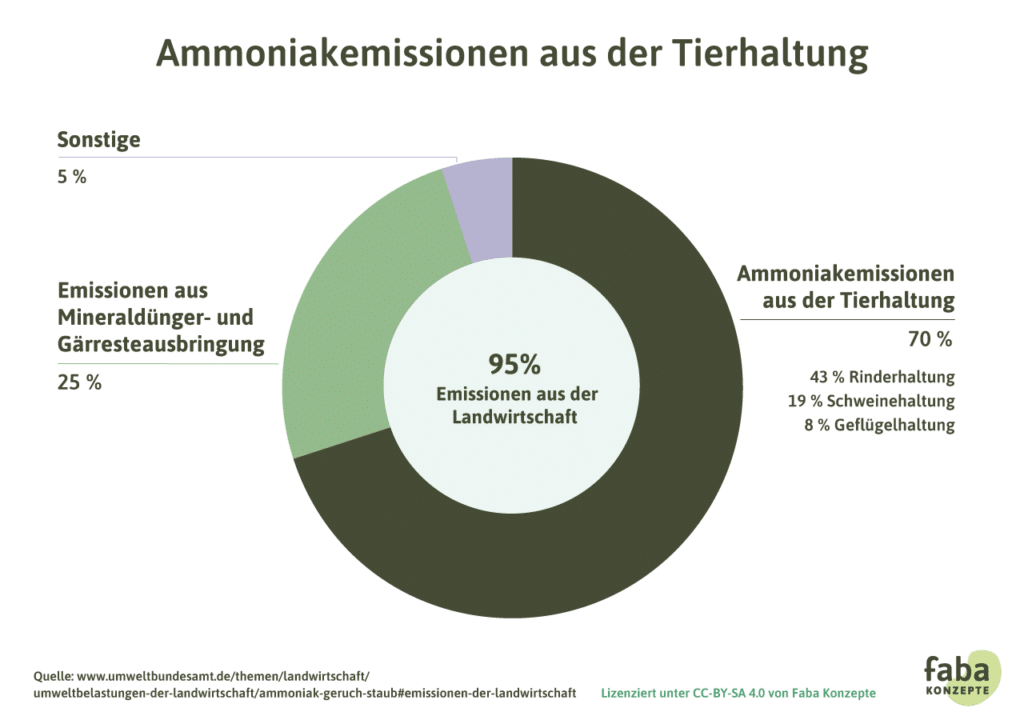

Zur Entstehung von sekundärem Feinstaub trägt die Landwirtschaft wiederum maßgeblich durch Ammoniakemissionen bei (NH3) bei72 – mehr als 90 % der gesamten Emissionen dieses Schadstoffs stammen aus der Landwirtschaft.76 Die Ausbringung von Mineraldünger und Gärresten aus Biogasanlagen erzeugt erhebliche Mengen an Ammoniakemissionen, mit über 70 % entfällt der mit Abstand größte Anteil jedoch auf die Tierhaltung.73

Innerhalb der Tierhaltung ist die Rinderhaltung für deutlich mehr als die Hälfte der Ammoniakemissionen verantwortlich. Die Schweinehaltung erzeugt gut ein Viertel der Emissionen, und auf die Geflügelhaltung entfällt der Rest.73

Doch warum ist gerade die Tierhaltung für so viel Ammoniak verantwortlich? Der Hauptgrund: Der Stoff entsteht, wenn Kot und Harn zusammentreffen. Bakterien aus dem Kot zersetzen dann Harnstoff, der im Harn enthalten ist. Bei diesem Prozess werden Ammoniak und Kohlendioxid gebildet.77

Die Feinstaubbelastung in Deutschland nimmt erfreulicherweise seit Jahren ab – aber vor allem dadurch, dass andere Sektoren wie Verkehr und Industrie ihre Emissionen reduziert haben, nicht primär durch Verbesserungen in der Landwirtschaft.72 So sanken die Ammoniakemissionen aus der Landwirtschaft zwischen 1990 und 2022 nur um etwa 30 %.76 Die größte Reduktion fand seit 2015 statt. Eine wichtige Ursache dafür war der Rückgang der Tierbestände.77

Wasser ist für Menschen und andere Arten eine wichtige Lebensgrundlage, wird aber ein immer knapperes Gut. Zu den zentralen Ursachen gehört die Landwirtschaft. Wie wir uns ernähren, hat auch hier einen großen Einfluss. Eine pflanzenbasierte Ernährung kann dazu beitragen, kostbares Wasser zu sparen.

Durch die Klimakrise werden Dürren und andere extreme Wetterbedingungen häufiger, die unsere weltweiten Süßwasserreserven gefährden78 – auch in Deutschland. Aktuell leiden ca. 50 % der Weltbevölkerung, also über 4 Milliarden Menschen, in bestimmten Jahreszeiten unter schwerer Wasserknappheit und 2,2 Milliarden Menschen hatten 2022 keinen sicheren Zugang zu Trinkwasser.79

Süßwasservorkommen (Grundwasser, Eiskappen, Gletscher, Flüsse, Sümpfe und Seen) sind begrenzte Ressourcen, die bei steigender Knappheit umkämpft sind und dann vor allem vulnerablen Gruppen fehlen – zum Beispiel ärmeren Menschen in hochbevölkerten Regionen im Globalen Süden.79, 80

Auf kommunaler Ebene (z.B. für die Versorung von Privathäusern und kommunaler Infrastruktur) werden 10 % und in der Industrie 20 % der weltweiten Süßwasservorkommen verbraucht. Der Großteil des Wassers geht in die Landwirtschaft, nämlich 70 % der globalen Süßwasservorkommen.81, 82

Der sogenannte Wasserfußabdruck zeigt den Wasserverbrauch von Lebensmitteln und bezieht möglichst alle Schritte in den jeweiligen Lieferketten mit ein. Süßwasser aus Grundwasser, Flüssen und Seen wird allgemein als blaues Wasser bezeichnet.83 Es wird nach der Nutzung nicht wieder in die Gewässer zurückgeführt, was in trockenen Regionen zur steigenden Wasserknappheit beiträgt. Neben blauem gibt es auch grünes Wasser und graues Wasser: Grünes Wasser bezeichnet natürlich vorkommendes Regen- und Bodenwasser – Pflanzen nehmen Niederschlagswasser auf und atmen es wieder aus.83 Dessen Nutzung ist also an sich erst einmal unproblematischer, da es nicht entnommen werden muss.84

Beim „grauen Wasser“ geht es darum, dass bei diversen Prozessen Wasser verschmutzt wird. Betrachtet wird dann die Wassermenge, die nötig wäre, um Schadstoffe so weit zu verdünnen, dass das Wasser wieder gesetzlichen oder vereinbarten Qualitätsstandards entspricht.83

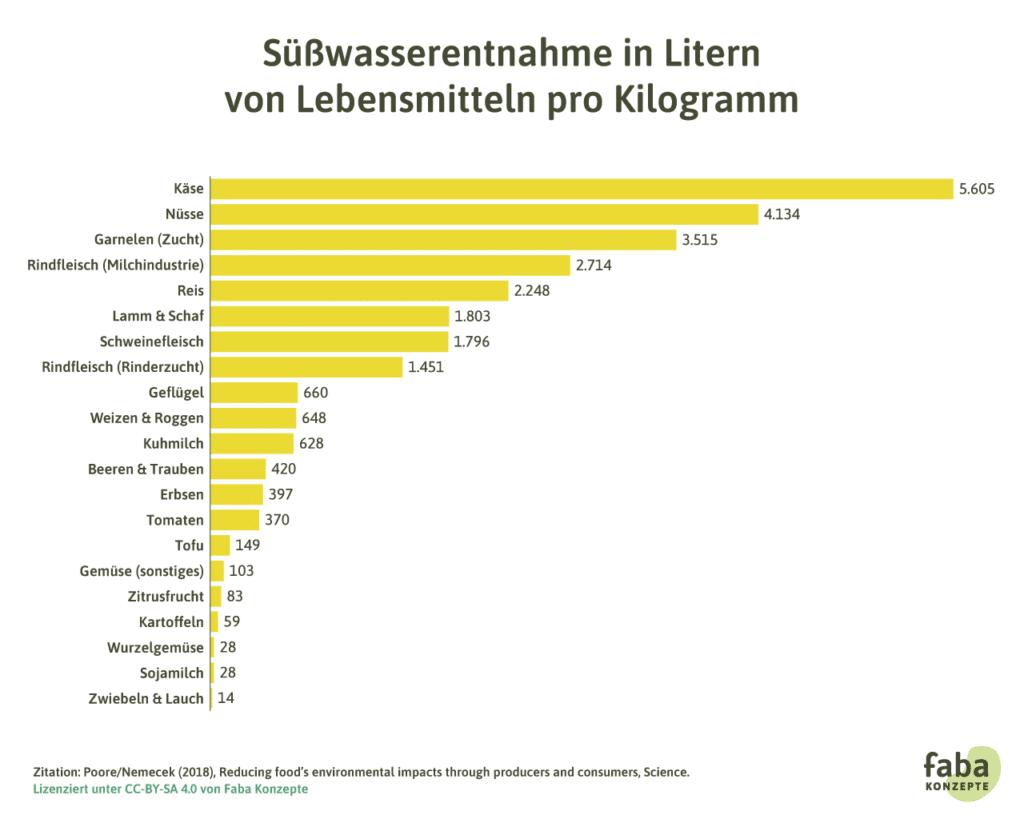

Im globalen Schnitt benötigt ein Kilogramm Käse 5.605 Liter und ein Kilogramm Rindfleisch 2.714 Liter blaues Wasser – im Vergleich dazu brauchen pflanzliche Lebensmittel wie Erbsen nur 397 Liter pro Kilo, Tofu sogar nur 149 Liter.85

Vielleicht hast du bereits viel höhere Zahlen gelesen als die, die wir im vorigen Abschnitt dargestellt haben. Verschiedene Institutionen schreiben zum Beispiel, dass die Produktion von einem Kilo Rindfleisch über 15.000 Liter Wasser benötige.86, 87 Diese Zahl stammt von der UNESCO und bezieht sich auf die Summe von grünem, grauen und blauem Wasser – da ist also auch das natürliche Regenwasser eingerechnet. Der allergrößte Teil des Wassers (98 %) wird für den Anbau der Futtermittel benötigt.

Wenn man diesen Gesamt-Wasserfußabdruck betrachtet, sind die Unterschiede zwischen tierischen und pflanzlichen Nahrungsmitteln ebenfalls beachtlich: Pro Kilogramm Rindfleisch-Protein braucht man im globalen Schnitt sechs mal mehr Wasser (also grünes, graues und blaues zusammengerechnet), als dieselbe Menge Proteine aus Hülsenfrüchten, für Protein aus Milch, Eiern oder Hühnerfleisch immerhin noch eineinhalb mal so viel.88

Das grüne Wasser, das bei diesen Werten eingerechnet ist, macht laut UNESCO bei der Tierhaltung etwa 90 % des Wasserbedarfs aus. In Deutschland sieht das Verhältnis noch besser aus, denn es fällt (noch) so viel Regen, dass nur wenige Flächen bewässert werden.

Jetzt denkst du vielleicht: Wenn Tierprodukte hierzulande erzeugt werden, gibt es beim Wasserverbrauch gar kein Problem, weil das Wasser sowieso vom Himmel fällt, oder? Tatsächlich ist die Sache komplexer.

Da der Großteil des verbrauchten Wassers für Tierprodukte in Deutschland Regenwasser ist, könnte man annehmen, dass deshalb kein Problem besteht – das Wasser ist ja quasi umsonst, es muss nirgendwo entnommen werden. Jedoch sind regenreiche Regionen auf der Welt begrenzt. Das macht die Frage relevant, für welche Lebensmittel die Flächen in wasserreichen Regionen genutzt werden. Deutschland ist (noch!) sehr reich an grünem Wasser, mit durchschnittlich 700–800 Litern Niederschlag pro Quadratmeter pro Jahr.89

Allerdings importieren wir große Mengen Futter- und Lebensmittel aus anderen Regionen, wo Wasserknappheit herrscht. Wir bauen also von den jeweiligen Pflanzen selbst zu wenig an. Aktuell liegt Deutschlands Beitrag zu Wasserknappheit zu fast 100 % im Ausland.90

Beispielsweise tragen Importgüter wie Orangen massiv zu Wasserknappheit in den Anbauregionen in Spanien bei. Der Wasserfußabdruck von Orangen in Spanien ist zu 59–79 % blaues Wasser aus den begrenzten Wasserreservoirs des Landes.91 Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland ist bei pflanzlichen Vitamin- und Eiweißquellen sehr gering – sowohl bei Obst (20 %), Gemüse (37 %)92 , Nüssen (2 %)90 als auch bei Hülsenfrüchten (62 %).92 Der Selbstversorgungsgrad gibt an, zu wie viel Prozent ein Land den inländischen Konsum deckt – der Rest wird importiert. Wir importieren also ganze 80 % unseres Obstbedarfs (Stand 2024).

Bei Fleisch liegt der Selbstversorgungsgrad im Gegensatz dazu bei ganzen 120 %,92 was bedeutet, dass wir mehr Fleisch produzieren, als wir konsumieren. Und das, obwohl wir schon viel mehr Fleisch zu uns nehmen, als es klimaverträglich und gesund wäre.93, 94

Die WWF-Studie „Wasserverbrauch und Wasserknappheit“ hat verschiedene Ernährungsweisen (vegan, vegetarisch, flexitarisch, Durchschnittsernährung) in Bezug auf Wasserverbrauch verglichen.90 Sie kommen dabei zum Zwischenfazit, dass eine vegane Ernährung mehr Wasser verbrauche als eine Mischkost.

Der Grund für den hohen Wasserverbrauch liegt jedoch beim Anbauort. Wäre Deutschland nicht so massiv auf die Produktion von Tierprodukten ausgelegt, könnten wir eine wassersparende, vegane Ernährung gut umsetzen. Denn dann müssten wir weniger Obst und Gemüse aus Regionen mit Wasserknappheit importieren. Außerdem wären pflanzliche Proteinquellen insgesamt wassersparender als tierische Proteine.88

Die übermäßige Fokussierung auf Tierproduktion ist also Teil des Problems. Unser regenreiches Deutschland bietet nämlich für viele pflanzliche Nährstoffwunder, wie Beeren, Nüsse oder Hülsenfrüchte, eigentlich ideale Anbaubedingungen. Solche Lebensmittel könnten uns mit Vitaminen, Proteinen, gesunden Fetten und Ballaststoffen versorgen – und beispielsweise beinhalten heimische schwarze Johannisbeeren knapp vier mal so viel Vitamin C wie Orangen.95

Wenn man mehr Flächen für Pflanzen wie Haselnusssträucher, Johannisbeeren oder Bohnen statt für Tierfutter verwenden würde, bräuchten sie dann auch viel weniger blaues Wasser als importierte Orangen oder Mandeln,96 oder gar hier produzierte tierische Produkte.

Um Platz auf den Äckern zu machen, müssen jedoch die Tierbestände sinken und die Futtermittelproduktion verringert werden. Denn je weniger Tiere, desto weniger Flächen werden für deren Futter benötigt. Dadurch kann der hohe Wasserverbrauch durch Tierprodukte vermieden werden, und wir könnten unseren Bedarf an Obst, Gemüse und weiteren Nährstofflieferanten besser selbst decken. Gleichzeitig könnte Deutschlands Beitrag zur Wasserknappheit im Ausland schrumpfen, weil wir weniger Lebensmittel importieren müssten.

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[1]: Siehe dazu den Abschnitt „Im Verhältnis: Menschen – Wildtiere – Nutztiere“.

[2]: Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften (2024): „Biodiversität – Vielfalt des Lebens“. Online: https://www.mpg.de/biodiversitaet (zuletzt abgerufen: 25.11.2024).

[3]: Díaz et al. (2019): „Das Globale Assessment der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen“. Erstellt von der Zwischenstaatlichen Plattform für Biodiversität und Ökosystemleistungen (IPBES). Online: https://www.de-ipbes.de/files/IPBES%20GA_SPM_DE_2 020.pdf (zuletzt abgerufen: 25.11.2024).

[4]: UN News (2019): „World is ‘on notice’ as major UN report shows one million species face extinction“. Online: https://news.un.org/en/story/2019/05/1037941 (zuletzt abgerufen: 25.11.2024).

[5]: Carstens (2019): „UN-Report: Eine Million Arten betroffen: Das sechste Massenaussterben ist in vollem Gange“. In: GEO. Online: https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/21267-rtkl-un-report-eine-million-arten-betroffen-das-sechste-massenaussterben (zuletzt abgerufen: 20.12.2024).

[6]: Leopoldina Nationale Akademie der Wissenschaften (2020): „Biodiversität – Warum wir Artenvielfalt brauchen“. Online: https://www.leopoldina.org/themen/biodiversitaet/warum-artenvielfalt/ (zuletzt abgerufen: 27.11.2024).

[7]: Hallmann et al. (2017): „More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas“. In: PLOS ONE, 12(10), e0185809. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

[8]: Europäisches Parlament (2020): „Verlust der Biodiversität: Ursachen und folgenschwere Auswirkungen“. Online: https://www.europarl.europa.eu/topics/de/article/20200109STO69929/verlust-der-biodiversitat-ursachen-und-folgenschwere-auswirkungen (zuletzt abgerufen: 27.11.2024).

[9]: Greenspoon et al. (2023): „The global biomass of wild mammals“. In: PNAS, 120(10). https://doi.org/10.1073/pnas.2204892120. Die Daten zu den typischen „Nutztieren“ stehen in den Supplementary Information auf S. 27.

[10]: Zusammengefasst in: Dönges (2023): „Was wiegen alle Säugetiere zusammen?“. In: Spektrum.de. Online: https://www.spektrum.de/news/bestandsaufnahme-was-wiegen-alle-saeugetiere-zusammen/2114073 (zuletzt abgerufen: 27.11.2024).

[11]: Andermann et al. (2020): „The past and future human impact on mammalian diversity“. In: Science Advances, 6, Issue 36. https://doi.org/10.1126/sciadv.abb2313

[12]: Darimont et al. (2023): „Humanity’s diverse predatory niche and its ecological consequences“. In: Communications Biology, 6, 609. https://doi.org/10.1038/s42003-023-04940-w

[13]: IPBES (2019): „Das globale Assessment der biologischen Vielfalt und Ökosystemleistungen: Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger“. Hg.: IPBES-Sekretariat. https://www.de-ipbes.de/files/IPBES%20GA_SPM_DE_2020.pdf, S.13.

[14]: Mollot et al. (2017): „The effects of invasive species on the decline in species richness: a global meta-analysis.“ In: Advances in Ecological Research, 56, 61-83. https://doi.org/10.1016/bs.aecr.2016.10.002

[15]: Ritchie/Roser (2024) „Half of the world‘s habitable land‘s is used for agriculture“. Basierend auf Daten von FAO, Poore/Nemecek (2018). Our World in Data. Online: https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture (zuletzt abgerufen: 08.01.2025).

[16]: Statistisches Bundesamt (2024): „Flächennutzung“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Flaechennutzung/Tabellen/bodenflaeche-insgesamt.html (zuletzt abgerufen: 03.12.2024).

[17]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Was wächst auf Deutschlands Feldern“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/pflanze/nutzpflanzen-allgemein/was-waechst-auf-deutschlands-feldern (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[18]: Cabernard et al. (2024): „Biodiversity impacts of recent land-use change driven by increases in agri-food imports“. In: Nature Sustainability, 7, 1512–1524. https://doi.org/10.1038/s41893-024-01433-4

[19]: Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina (2020): „Globale Biodiversität in der Krise – Was können Deutschland und die EU dagegen tun? Dokumentationsband zu Diskussion Nr. 24“. Online: https://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2020_Dokumentationsband_Biodiversitaetskrise.pdf.

[20]: Heydenreich/Paasch (2020): „Globale Agrarwirtschaft und Menschenrechte: Deutsche Unternehmen und Politik auf dem Prüfstand“ Hg.: Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR, Germanwatch. https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Webansicht%20Bericht%202020%20Globale%20Agrarwirtschaft%20und%20Menschenrechte_0.pdf.

[21]: Our World in Data (2024): „Protein efficiency of meat and dairy production“. Online: https://ourworldindata.org/grapher/protein-efficiency-of-meat-and-dairy-production (zuletzt abgerufen: 20.12.2024).

[22]: Umweltbundesamt (2019): „Fleisch der Zukunft“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-06-25_trendanalyse_fleisch-der-zukunft_web_bf.pdf, S. 64.

[23]: Benton et al. (2021): „Food system impacts on biodiversity loss. Three levers for food system transformation in support of nature.“ Hg.: Chatham House, 02-03. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2021-02/2021-02-03-food-system-biodiversity-loss-benton-et-al_0.pdf.

[24]: Campbell et al. (2017): „Agriculture Production as a Major Driver of the Earth System Exceeding Planetary Boundaries”. In: Ecology and Society, 22, 4. https://www.jstor.org/stable/26798991.

[25]: Umweltbundesamt (2017): „Entwicklung von konsumbasierten Landnutzungsindikatoren“. In: Texte, 81/2017. https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/entwicklung-von-konsumbasierten, S. 36.

[26]: Statistisches Bundesamt mit Daten der FAO: „Globale Tierhaltung, Fleischproduktion und Fleischkonsum“ (2024). Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Laender-Regionen/Internationales/Thema/landwirtschaft-fischerei/tierhaltung-fleischkonsum/_inhalt.html (zuletzt abgerufen: 08.01.2025).

[27]: Searchinger et at. (2018): „World Resources Report: Creating a Sustainable Food Future. Executive Summary“. Hg.: World Resources Institute. Online: https://research.wri.org/wrr-food/executive-summary-synthesis

[28]: Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Öko-Instituts, die die Auswirkungen einer Umstellung auf die Planetary Health Diet auf die deutsche Landwirtschaft untersucht hat. Diese Ernährungsempfehlung der internationalen EAT Lancet Kommission bedeutet im Vergleich mit der deutschen Durchschnittsernährung eine Reduktion des Tierkonsums um etwa 75 %. In diesem Szenario würde die Nahrungsmittelproduktion nur noch 7,3 Mio. Hektar im Inland und 2 Mio. Hektar im Ausland (weniger als heute) beanspruchen und 8,3 Mio. Hektar könnten für Umweltmaßnahmen, Moorwiedervernässung, Aufforstung oder zusätzliche Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima“. Erstellt von: Öko-Institut. Hg.: Greenpeace. https://www.greenpeace.de/publikationen/Gesundes%20Essen%20f%C3%BCr%20das%20Klima_0.pdf

[29]: Chemnitz/Wenz (2021) „Fleischatlas 2021“. Hg.: Heinrich-Böll-Stiftung, BUND, Le Monde Diplomatique. https://www.boell.de/de/de/fleischatlas-2021-jugend-klima-ernaehrung, S. 32.

[30]: Holsten et al. (2016): „Phosphor in der Landschaft. Management eines begrenzt verfügbaren Nährstoffes“, Hg.: CAU Kiel. https://www.ecosystems.uni-kiel.de/en/pdf/phosphor_in_der_landschaft_download.pdf

[31]: Umweltbundesamt (2024): „Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/stickstoffeintrag-aus-der-landwirtschaft#–3 (zuletzt abgerufen: 18.12.2024).

[32]: Hamacher et al. (2011): „Stickstoff – zu viel des Guten? Überbelastung des Stickstoffkreislaufs zum Nutzen von Umwelt und Mensch wirksam reduzieren“. Hg.: Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/5750/publikationen/uba_stickstoff_broschere_bf.pdf

[33]: Bundeszentrale für politische Bildung (2024): „Lachgas in der Atmosphäre“. Online: https://www.bpb.de/themen/umwelt/anthropozaen/256770/lachgas-in-der-atmosphaere-n2o/ (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[34]: Umweltbundesamt (2024): „Stickstoffeintrag aus der Landwirtschaft“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/stickstoffeintrag-aus-der-landwirtschaft#umweltwirkungen-der-stickstoffuberschusse (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[35]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Viel Vieh, (zu) viel Gülle“. Online: https://www.landwirtschaft.de/umwelt/duengung-und-pflanzenschutz/duengung/viel-vieh-zu-viel-guelle (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[36]: NABU (2024): „Düngung aus den Fugen“. Online: https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/landnutzung/landwirtschaft/umweltschutz/22854.html (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[37]: Landwirtschaftskammer NRW (2013): „Nährstoffausgleich in und zwischen den Regionen – Strategien für NRW“. https://www.landwirtschaftskammer.de/landwirtschaft/download/herbsttagung/2013-12-hartl.pdf

[38]: BMEL (2024): „Futtermittel“. Online: https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/futtermittel (zuletzt abgerufen: 28.11.2924).

[39]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2023): „Woher kommt das Futter für unsere Nutztiere?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/woher-kommt-das-futter-fuer-unsere-nutztiere (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[40]: Umweltbundesamt (2019): „Trinkwasser“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/trinkwasser (zuletzt abgerufen: 02.12.2024).

[41]: Umweltbundesamt (2024): „FAQ zu Nitrat im Grund- und Trinkwasser“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/grundwasser/nutzung-belastungen/faqs-zu-nitrat-im-grund-trinkwasser#was-ist-der-unterschied-zwischen-trinkwasser-rohwasser-und-grundwasser (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[42]: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2024): „Was ist Nitrat und wie kommt es ins Grundwasser?“. Online: https://www.lfu.bayern.de/wasser/grundwasser_nitrat/was_ist_nitrat/index.htm (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[43]: Umweltbundesamt (2024): „Stickstoff – Gefahren für die Umwelt“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/stickstoff#gefahren-fur-die-umwelt (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[44]: Bayerisches Landesamt für Umwelt (2024): „Versauerung“. Online: https://www.lfu.bayern.de/boden/was_gefaehrdet_boeden/versauerung/index.htm (zuletzt abgerufen: 04.12.2024).

[45]: Umweltbundesamt (2024): „Stickstoff – Einführung“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/stickstoff#einfuhrung (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[46]: Rothe et al. (2024): „Nitratbericht“. Hg.: BMEL, BMUV. https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Binnengewaesser/nitratbericht_2024_bf.pdf

[47]: Umweltbundesamt (2024): „Eutrophierung“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/gewaesser/meere/nutzung-belastungen/eutrophierung#eutrophierung-was-bedeutet-das (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[48]: NABU (2024): „Eutrophierung der Ostsee“. Online: https://mecklenburg-vorpommern.nabu.de/natur-und-landschaft/aktionen-und-projekte/viel-und-meer/27300.html (zuletzt abgerufen: 04.12.2024).

[49]: BUND (2017): „Gülleunfälle in der deutschen Landwirtschaft“. Online: https://www.bund.net/massentierhaltung/nutztierhaltung/guelleunfaelle/ (zuletzt abgerufen: 10.10.2024).

[50]: Umweltbundesamt (2024): „Indikator: Eutrophierung von Flüssen durch Phosphor“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/umweltindikatoren/indikator-eutrophierung-von-fluessen-durch-phosphor#die-wichtigsten-fakten (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[51]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Phosphor – Was tun, wenn ein Pflanzennährstoff knapp wird?“ Online: https://www.landwirtschaft.de/umwelt/duengung-und-pflanzenschutz/duengung/phosphor-was-tun-wenn-ein-pflanzennaehrstoff-knapp-wird (zuletzt abgerufen: 04.01.2025).

[52]: Siehe auch: Fittkau (2018): „Wer ist schuld an der Phosphor-Belastung in Gewässern?“ In: Deutschlandfunk. Online: https://www.deutschlandfunk.de/landwirtschaft-oder-klaeranlagen-wer-ist-schuld-an-der-100.html (zuletzt abgerufen: 04.01.2025).

[53]: Umweltbundesamt (2015): „Umweltbelastende Stoffeinträge aus der Landwirtschaft“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/umweltbelastende_stoffeintraege_aus_der_landwirtschaft_1.pdf (zuletzt abgerufen: 04.01.2025).

[54]: Umweltbundesamt (2024): „FAQ Antibiotika und Antibiotikarsistenz in der Umwelt“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/arzneimittel/faq-antibiotika-antibiotikaresistenzen-in-der#5-welche-rolle-spielen-antibiotikaresistenzen-in-der-umwelt- (zuletzt abgerufen: 04.12.2024).

[55]: European Centre for Disease Prevention and Control (2022): „Assessing the health burden of infections with antibiotic-resistant bacteria in the EU/EEA, 2016-2020“. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/health-burden-infections-antibiotic-resistant-bacteria-2016-2020, S. 4.

[56]: Deutsche Umwelthilfe (2024): „Faktenpapier Antibiotika“. https://www.duh.de/fileadmin/user_upload/download/Projektinformation/Naturschutz/Massentierhaltung/240110_DUH_Faktenpapier_Antibiotika.pdf

[57]: Deutsche Umwelthilfe (2024): „Antibiotika in der Massentierhaltung“. Online: https://www.duh.de/informieren/landwirtschaft-und-ernaehrung/antibiotika-in-der-massentierhaltung/ (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[58]: BUND (2024): „Industrielle Tierhaltung: Einsatz großer Antibiotika-Mengen“. Online: https://www.bund.net/massentierhaltung/antibiotika/ (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[59]: Umweltbundesamt (2024): „FAQ: Antibiotika und Antibiotikaresistenzen in der Umwelt“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/chemikalien/arzneimittel/faq-antibiotika-antibiotikaresistenzen-in-der#undefined (zuletzt abgerufen: 18.12.2024).

[60]: Robert Koch Institut (2019): „Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Krankenhausinfektionen und Antibiotikaresistenz“. Online: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Krankenhausinfektionen-und-Antibiotikaresistenz/FAQ_Liste.html#FAQId8556916 (zuletzt abgerufen: 07.01.2025).

[61]: Robert Koch Institut: „Antworten auf häufig gestellte Fragen zu Krankenhausinfektionen und Antibiotikaresistenz“ (2019). Online: https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/Krankenhausinfektionen-und-Antibiotikaresistenz/FAQ_Liste.html (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[62]: Umweltbundesamt (2022): „Feinstaub“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftschadstoffe-im-ueberblick/feinstaub#undefined (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[63]: Umweltbundesamt (2022): „Natürliche Quellen von Luftschadstoffen“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/luftqualitaet/natuerliche-quellen-von-luftschadstoffen (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[64]: Max-Planck-Institut für Chemie (2019): „Pressemitteilung: Fragen und Antworten zum ARD-Monitor-Beitrag vom 17.1.2019, ‚Feinstaub durch Landwirtschaft: Seit Jahren verharmlost‘.“. Online: https://www.mpic.de/4391578/fragen-und-antworten-zum-ard-monitor-beitrag (zuletzt abgerufen: 29.11.2024), Punkt 5.

[65]: Umweltbundesamt (2024): „Warum ist Feinstaub schädlich für den Menschen?“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/warum-ist-feinstaub-schaedlich-fuer-den-menschen (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[66]: Umweltbundesamt (2024): „Bedeutung der Feinstaubbelastung für die Gesundheit“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-feinstaub#indikator-krankheitslast-durch-feinstaub (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[67]: Umweltbundesamt (2024): „Bedeutung der Feinstaubbelastung für die Gesundheit“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-gesundheit/gesundheitsrisiken-durch-feinstaub (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[68]: European Environment Agency (2023): „Vorzeitige Todesfälle aufgrund von Luftverschmutzung“. Online: https://www.eea.europa.eu/de/highlights/vorzeitige-todesfaelle-aufgrund-von-luftverschmutzung (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[69]: Rentschler/Leonova (2023): „Global air pollution exposure and poverty“. In: Nature Communications, 14, 4432. https://doi.org/10.1038/s41467-023-39797-4

[70]: Umweltbundesamt (2024): „Umweltgerechtigkeit – Umwelt, Gesundheit und soziale Lage“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/umweltgerechtigkeit-umwelt-gesundheit-soziale-lage#umwelt-gesundheit-und-soziale-lage (zuletzt abgerufen: 18.12.2024).

[71]: Umweltbundesamt (2018): „Aus welchen Quellen stammt Feinstaub?“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/service/uba-fragen/aus-welchen-quellen-stammt-feinstaub (zuletzt abgerufen: 10.12.2024).

[72]: Umweltbundesamt (2024): „Wie beeinträchtigt Landwirtschaft die Luftqualität?“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/umweltatlas/umwelt-landwirtschaft/wirkungen/luft/wie-beeintraechtigt-landwirtschaft-die (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[73]: Umweltbundesamt (2021): „Ammoniak, Geruch und Staub“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/landwirtschaft/umweltbelastungen-der-landwirtschaft/ammoniak-geruch-staub#emissionen-der-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[74]: Verein Deutscher Ingenieure (2022): „VDI-Statusreport leistet wichtigen Beitrag zum Bevölkerungsschutz“. Online: https://www.vdi.de/news/detail/vdi-statusreport-leistet-wichtigen-beitrag-zum-bevoelkerungsschutz (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[75]: Clauß (2022): „Bioaerosole: Kleine Sache, große Wirkung“. Hg.: Thünen Institut für Agrartechnologie. Online: https://www.thuenen.de/de/themenfelder/nutztierhaltung-und-aquakultur/emissionen-mehr-als-nur-gestank/bioaerosole-kleine-sache-grosse-wirkung (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[76]: Umweltbundesamt (2024): „Ammoniak-Emissionen“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftschadstoff-emissionen-in-deutschland/ammoniak-emissionen (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[77]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2023): „Ammoniak aus der Landwirtschaft“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/ammoniak-aus-der-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 29.11.2024).

[78]: FAO (2020): „The State of Food and Agriculture 2020. Overcoming water challenges in agriculture“. https://doi.org/10.4060/cb1447en, S. 26.

[79]: Deutsche UNESCO Kommission (2024): „Weltwasserbericht der Vereinten Nationen 2024: Wasser für Wohlstand und Frieden. Deutsche Zusammenfassung“. https://www.unesco.de/dokumente-und-hintergruende/publikationen/detail/weltwasserbericht-der-vereinten-nationen-2024-wasser-fuer-wohlstand-und-frieden/, S. 2-3.

[80]: Weindl et al. (2017): „Livestock production and the water challenge of future food supply: implications of agricultural management and dietary choices“. In: Global Environmental Change, 47, 121-132, https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.09.010, S. 125.

[81]: Bundeszentrale für politische Bildung (2017): „Wasserverbrauch“. Online: https://www.bpb.de/kurz-knapp/zahlen-und-fakten/globalisierung/52730/wasserverbrauch/ (zuletzt abgerufen: 04.12.2024).

[82]: FAO (2020): „The State of Food and Agriculture 2020. Overcoming water challenges in agriculture“. https://doi.org/10.4060/cb1447en, S. 15.

[83]: Umweltbundesamt (2022): „Wasserfußabdruck“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/wasser/wasser-bewirtschaften/wasserfussabdruck#was-ist-der-wasserfussabdruck (zuletzt abgerufen: 05.12.2024).

[84]: Albert Schweitzer Stiftung (2024): „Wasserverbrauch der Ernährung“. Online: https://albert-schweitzer-stiftung.de/themen/umwelt/wasserverbrauch-ernaehrung#:~:text=Unproblematisch%20ist%20zumeist%20der%20Verbrauch,den%20angebauten%20Pflanzen%20aufgenommen%20wird (zuletzt abgerufen: 28.11.2024).

[85]: Poore/Nemecek (2018): „Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers“. In: Science, 360(6392), 987-992. https://doi.org/10.1126/science.aaq0216

[86]: Albert Schweitzer Stiftung (2016): „Das steckt in einem Kilogramm Rindfleisch“. Online: https://albert-schweitzer-stiftung.de/aktuell/1-kg-rindfleisch (zuletzt abgerufen: 07.12.2025).

[87]: Weltfriedensdienst (2024): „Wasserfußabdruck von Fleisch“. Online: https://wfd.de/themen/wasserfussabdruck-von-fleisch/ (zuletzt abgerufen: 07.12.2025).

[88]: Mekonnen/Hoekstra (2010): „The green, blue and grey water footprint of farm animals and animal products, Value of Water“. In: Research Report Series, No. 48. Hg.: UNESCO-IHE https://www.waterfootprint.org/resources/Report-48-WaterFootprint-AnimalProducts-Vol1.pdf, S. 28-29.

[89]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Die Landwirtschaft verbraucht weltweit (zu) viel Wasser“. Online: https://www.landwirtschaft.de/umwelt/natur/wasser/die-landwirtschaft-verbraucht-weltweit-zuviel-wasser (zuletzt abgerufen: 05.12.2024).

[90]: Dräger de Teran et al. (2021): „So schmeckt Zukunft: Wasserverbrauch und Wasserknappheit“. Hg.: WWF. https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Landwirtschaft/WWF-Studie-Kulinarischer-Kompass-Wasser.pdf

[91]: Imbernón-Mulero et al. (2024): „A Comparative Water Footprint Analysis of Conventional versus Organic Citrus Production: A Case Study in Spain“. In: Agriculture, 14, 7, 1029. https://www.mdpi.com/2077-0472/14/7/1029, S. 8–9.

[92]: BMEL (2024): „Versorgungsbilanzen“. Online: https://www.bmel-statistik.de/ernaehrung/versorgungsbilanzen (zuletzt abgerufen: 05.12.2024).

[93]: Ernährungsradar (2024): „Die Debatte um die Planetary Health Diet: klimafreundlich und gesund?“. Online: https://www.ernaehrungsradar.de/planetary-health-diet/debatte-planetary-health-diet/#:~:text=Der%20Selbstversorgungsgrad%20in%20Deutschland%20liegt,bei%20N%C3%BCssen%20praktisch%20bei%20null. (zuletzt abgerufen: 04.12.2024).

[94]: Deutsche Gesellschaft für Ernährung (2015): „Pressemitteilung: Weniger Fleisch auf dem Teller schont das Klima“. Online: https://www.dge.de/fileadmin/dok/presse/meldungen/2011-2018/DGE-Pressemeldung-aktuell-05-2015-fleisch.pdf

[95]: Dräger de Teran et al. (2021): „So schmeckt Zukunft: Wasserverbrauch und Wasserknappheit“. Hg.: WWF. https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Landwirtschaft/WWF-Studie-Kulinarischer-Kompass-Wasser.pdf, S. 44.

[96]: Dräger de Teran et al. (2021): „So schmeckt Zukunft: Wasserverbrauch und Wasserknappheit“. Hg.: WWF. https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Landwirtschaft/WWF-Studie-Kulinarischer-Kompass-Wasser.pdf, S. 37-39.

[97]: Pawlik (2024) „Anzahl der gefährdeten Tierarten auf der Roten Liste von 2000 bis 2023“. Statista. Online: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/37749/umfrage/artenvielfalt-tiere-auf-der-roten-liste/ (zuletzt abgerufen: 27.11.2024)

[98]: Statistisches Bundesamt (2019): „Umweltökonomische Gesamtrechnung: Flächenbelegung von Ernährungsgütern 2010-2017 (Tabelle 1 Flächenbelegung im In- und Ausland)“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Umwelt/UGR/landwirtschaft-wald/Tabellen/flaechenbelegung.html (zuletzt abgerufen: 07.01.2025).

[99]: Deblitz (2022) „Steckbriefe zur Tierhaltung in Deutschland: Ein Überblick.“ Hg.: Thünen Institut für Betriebswirtschaft. https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn065683.pdf, Umweltbundesamt: „Nitrate an Grundwassermessstellen“ (2022). Online: https://www.umweltbundesamt.de/umweltatlas-karte/nitrat-im-grundwasser.

[100]: Poore/Nemecek (2018). „Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers“. In: Science. 360(6392), 987-992. https://doi.org/10.1126/science.aaq0216 – processed by Ritchie/Roser (2024) Our World in Data.

[101]: Umweltbundesamt (2018): „Fakten zur Nitratbelastung im Grund- und Trinkwasser“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/themen/fakten-zur-nitratbelastung-in-grund-trinkwasser (zuletzt abgerufen: 13.03.2025).