Je nachdem. Bei der Diskussion dieser Frage muss zunächst beachtet werden, dass es nur um einen kleinen Teil der Tierhaltung in Deutschland geht. Wenn man nur auf dieser Basis Tierprodukte erzeugen wollte, müsste der Konsum drastisch sinken. Ob es dann sinnvoll wäre, eine vergleichsweise kleine Menge Tierprodukte auf der Basis von Wiesen und Weiden zu erzeugen, hängt von den jeweiligen Zielen ab. Mindestens hierzulande ist das für die Ernährungssicherung allerdings nicht notwendig und es gibt für den Umgang mit Wiesen und Weiden auch sinnvolle Alternativen.

Knapp ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ist sogenanntes Grünland. Es wird als Mähwiese zur Verfütterung oder als Weide vor allem für die Rinderhaltung zur Fleisch- und Milchproduktion genutzt.15 Global macht das Grünland sogar zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche aus.16 Wiederkäuer können anders als Menschen Gras gut verdauen.

Agrarverbände behaupten, man könne das vorhandene Grünland nur mithilfe von Tierhaltung überhaupt sinnvoll nutzen.17 Auf Tierhaltung zu verzichten, wäre entsprechend eine Verschwendung. Dabei wird typischerweise nicht darauf eingegangen, welcher Anteil der aktuellen Tierhaltung überhaupt auf dem Grünland beruht – praktisch wird mit dem Argument daher die Tierhaltung als Ganze verteidigt. Die Frage ist, welche Rolle Wiesen und Weiden in der Realität wirklich spielen und ob es sinnvolle Alternativen jenseits der Verfütterung bzw. Beweidung gibt.

1. Nur ein kleiner Teil der Tierhaltung beruht in Deutschland auf Wiesen und Weiden. Sie werden vor allem für die Rinderhaltung genutzt, während Schweine und Hühner vorrangig mit Futtermitteln aus dem Ackerbau ernährt werden.18 Auch in der Rinderhaltung stammt aber der Großteil des Futters nicht vom Grünland, sondern vom Acker: In der Milchwirtschaft macht Heu und Grassilage häufig weniger als 30 Prozent der Ration aus, während Maissilagen und Konzentratfutter zunehmend dominieren.19

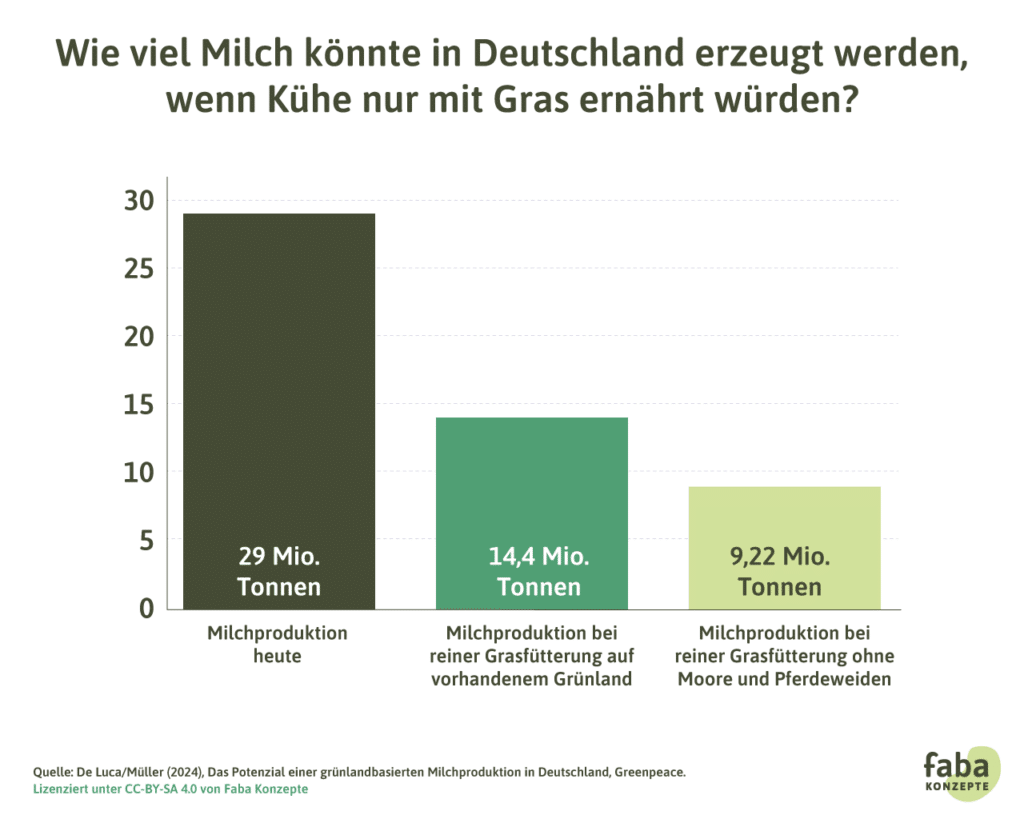

Eine Studie im Auftrag von Greenpeace hat untersucht, wie viel Milch in Deutschland erzeugt werden könnte, wenn die Kühe nur Gras fräßen. Das Ergebnis: Die Produktion müsste um die Hälfte zurückgehen.20 Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass einige Flächen aktuell von Pferden beweidet werden und dass ein Fünftel des Grünlands entwässerte Moore sind, die zum Klimaschutz dringend wiedervernässt werden müssen. Wenn man diese Flächen herausrechnet, müsste die Milchproduktion um fast 70 Prozent sinken.21 Die Produktion von Schweine- und Hühnerfleisch sowie Eiern müsste daneben praktisch komplett eingestellt werden, wenn nur Grünlandaufwuchs verfüttert werden sollte.22 Wenn man nur auf dieser Basis Tierprodukte erzeugen wollte, müsste der Konsum also drastisch sinken.

2. Ob es sinnvoll ist, eine vergleichsweise kleine Menge Tierprodukte auf der Basis von Wiesen und Weiden zu erzeugen, hängt von den jeweiligen Zielen ab. Mindestens hierzulande ist das für die Ernährungssicherung allerdings nicht notwendig.

Es stimmt, dass man von den Wiesen und Weiden über die Tierhaltung Lebensmittel erzeugen und damit einen Nutzen daraus ziehen kann. Das kann unter anderem für landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftliche Vorteile haben. Außerdem gibt es Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass man mit einem geringen Maß an Tierhaltung auf einem gegebenen Landgebiet mehr Menschen ernähren kann als bei einer rein veganen Landwirtschaft – was unter anderem daran liegt, dass die Grünlandflächen zusätzliche Nahrung liefern.23

Daraus allein folgt aber nicht, dass eine solche Nutzung der Grünlandflächen nötig oder sinnvoll wäre. Denn das Ziel sollte ja nicht sein, möglichst viele Menschen zu ernähren, sondern die vorhandenen Menschen möglichst gut und umweltverträglich zu ernähren.

Modellrechnungen zufolge könnten global alle Menschen auch in einem veganen Ernährungssystem satt werden, wobei insgesamt deutlich weniger Land beansprucht würde als im aktuellen Ernährungssystem, so dass viele Flächen (darunter Grünlandflächen) für Alternativen wie Renaturierung (s. Punkt 3) freiwürden.24 In verschiedenen Weltregionen brächte das zwar jeweils unterschiedliche Herausforderungen mit sich und wäre in einigen Ländern zudem schwer mit einem Ziel der nationalen Selbstversorgung vereinbar.25 Hier in Deutschland spricht aber prinzipiell nichts dagegen, da genug Ackerland vorhanden ist.26, 27

Befürworter*innen der Tierhaltung verweisen daneben auf verschiedene andere mögliche Vorteile der Grünlandnutzung, die insbesondere bei Weidehaltung auftreten sollen – dazu gehören positive Effekte für die Artenvielfalt oder den Klimaschutz. Auf diese Argumente gehen wir genauer ein im Faktencheck-Kapitel „Ist Tierhaltung (auf der Weide) wichtig für die Artenvielfalt im Grünland?” und „Sind Kühe keine Klimakiller, wenn sie auf die Weide kommen?„. Insgesamt kann man sagen, dass die Vorteile, wenn überhaupt, nur bei ganz bestimmten Bewirtschaftungsweisen auftreten, die heute eher nur in Nischen praktiziert werden. Bei der aktuell üblichen Grünlandnutzung zeigen sich dagegen viele Nachteile im Hinblick auf Artenvielfalt und Klimaschutz. Außerdem geht sie mit großem Tierleid einher – mehr dazu erfährst du in unserem Modul „Die Situation der Tiere in der ‚Nutztierhaltung‘”.

3. Es gibt Alternativen

Die vorhandenen Grünlandflächen können auch anders genutzt werden – und zwar ohne sie zu Acker umzubrechen, denn das wäre mit hohen Treibhausgasemissionen verbunden und daher in Anbetracht der Klimakrise nicht sinnvoll.28

Bereits jetzt wird in Deutschland und Europa zunehmend Bioenergie aus Grünlandbiomasse gewonnen.29 Die Gärreste eignen sich wiederum als Düngemittel. Das Mähgut vom Grünland kann auch ohne Biogasanlage als Dünger für Ackerflächen eingesetzt werden, entweder als Mulch oder nach Kompostierung.8 Aktuell sind weitere Nutzungsmöglichkeiten in der Entwicklung: Zum Beispiel könnte man in Zukunft aus Gras von Grünlandflächen durch fermentationsbasierte Verfahren hochwertiges Protein für die menschliche Ernährung gewinnen.30

Zugleich ist keineswegs klar, dass alle Flächen zu menschlichen Produktionszwecken genutzt werden müssen. Für den Klimaschutz ist es sinnvoll, entwässerte Moorflächen wiederzuvernässen – schau dafür auch in das Kapitel „Klimakiller Moore“ im Modul „Tierhaltung, Ernährung und Klima“. Und wenn man mindestens Teile des intensiv genutzten Grünlands zu artenreichen Mäh- und Streuobstwiesen umgestalten würde, läge darin eine bedeutende Chance, Artenvielfalt zu fördern und wieder Raum für Natur zu schaffen.31

Auch eine Beweidung zu Naturschutzzwecken wird von verschiedenen Umweltverbänden befürwortet und umgesetzt.32 Dabei fallen allerdings wieder Treibhausgasemissionen wie Methan an. Außerdem ist zu beachten, dass die Anzahl der Tiere pro Fläche in der Regel deutlich geringer ist, als selbst bei der Rinderhaltung im ökologischen Landbau üblich, und die Flächen wenig oder gar nicht gedüngt werden.33 Wenn die Tiere überhaupt zur Nahrungsmittelproduktion genutzt werden, bedeutet das also einen sehr geringen „Ertrag“ pro Hektar. Die Praxis hat dann wenig mit der aktuell üblichen, kommerziellen Rinderhaltung zu tun.34

Eine weitere Option für Grünlandflächen außerhalb der Moore ist die Aufforstung, die aus Klimaschutzsicht besonders sinnvoll sein kann.35, 30

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[15]: Statistisches Bundesamt (2024): „Feldfrüchte und Grünland“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Feldfruechte-Gruenland/_inhalt.html; Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Heu und Silage: Bedeutende Futtermittel für die Landwirtschaft“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/heu-und-silage-bedeutende-futtermittel-fuer-die-landwirtschaft (beide zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[16]: FAO (2020): „Land use in agriculture by the numbers“. Online: https://www.fao.org/sustainability/news/detail/en/c/1274219/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[17]: Zum Beispiel:

[18]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Heu und Silage: Bedeutende Futtermittel für die Landwirtschaft“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/heu-und-silage-bedeutende-futtermittel-fuer-die-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[19]: Grethe et al. (2021): „Klimaschutz im Agrar- und Ernährungssystem Deutschlands: Die drei zentralen Handlungsfelder auf dem Weg zur Klimaneutralität“. Hg.: Stiftung Klimaneutralität. Online: https://www.stiftung-klima.de/app/uploads/2021/06/2021-06-01-Klimaneutralitaet_Landwirtschaft.pdf, S. 57.

[20]: De Luca/Müller (2024): „Das Potenzial einer grünlandbasierten Milchproduktion in Deutschland“. Hg.: Greenpeace. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gruenlandstudie.pdf.

[21]: Für die genaue Berechnung basierend auf Luca/Müller (vorherige Fußnote) siehe: Botzki/Schmitz (2024): „Milchmärchen“, Hg.: Foodwatch. Online: https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Tierhaltung/Dokumente/2024-10-22_Milchmaerchen-Report.pdf, S. 48.

[22]: Hier würden Verteidiger*innen argumentieren, dass neben dem Grünlandaufwuchs auch Reststoffe aus dem Ackerbau und der Ernährungswirtschaft als Futtermittel genutzt werden sollten. Das ist ein etwas anderes Argument und wird im Faktencheck-Kapitel „Ist Tierhaltung wichtig, um Reststoffe zu verwerten?” betrachtet.

[23]: Peters et al. (2016): „Carrying capacity of U.S. agricultural land: Ten diet scenarios“. In: Elementa: Science of the Anthropocene, 1, 4 000116. https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000116

[24]: Ritchie (2021): „If the world adopted a plant-based diet, we would reduce global agricultural land use from 4 to 1 billion hectares”. In: Our World in Data. Online: https://ourworldindata.org/land-use-diets (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[25]: Rasmussen et al (2021): „Rethinking the approach of a global shift toward plant-based diets“. In: One Earth, 4, 9. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.08.018

[26]: Das lässt sich zum Beispiel grob anhand des Landbedarfs für verschiedene Ernährungsweisen abschätzen. Eine Studie vom WWF kommt zu einem Landbedarf an Ackerfläche pro Person von 1.030 Quadratmetern bei einer veganen Ernährung. Das bedeutet für die deutsche Gesamtbevölkerung eine Ackerfläche von 8,5 Mio. Hektar. Vorhanden sind aktuell ca. 11,7 Mio. Hektar. Eine andere Studie von Schlatzer/Lindenthal (nächste Fußnote) kommt zu einem noch deutlich kleineren Flächenbedarf von 629 Quadratmetern pro Person.

WWF (2021): „So schmeckt Zukunft: Der kulinarische Kompass für eine gesunde Erde. Flächenbedarf und Klimaschutz. Zusammenfassung“. Online: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Landwirtschaft/kulinarische-kompass-klima-zusammenfassung.pdf.

[27]: Schlatzer/Lindenthal (2020): „Einfluss von unterschiedlichen Ernährungsweisen auf Klimawandel und Flächeninanspruchnahme in Österreich und Übersee (DIETCCLU).“ https://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2020/startclim_endbericht_2012.pdf

[28]: Umweltbundesamt (2024): „Grünlandumbruch“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/gruenlandumbruch#gefahrdung-des-grunlands (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[29]: Siehe Universität Kassel (2024): „Forschungsschwerpunkt Funktionelle Biodiversität & Ökosystemleistungen”. Online: https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/gruenlandwissenschaft-und-nachwachsende-rohstoffe-gnr/forschung/forschungsschwerpunkte/funktionelle-biodiversitaet-oekosystemleistungen (zuletzt abgerufen: 16.09.2024).

[30]: Breunig/Mergenthaler (2023): „Besonderheiten des Klimaschutzes im Agrar- und Ernährungssystem – was müssen wir neu denken?“. Online: https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/425/637, S. 26.

[31]: Zum Beispiel:

[32]: Zum Beispiel:

[33]: Eine aus Naturschutzsicht sinnvolle Besatzdichte wird meist als abhängig von der Lage zwischen 0,2 bis 1,4 GV (Großvieheinheiten, je eine erwachsene Kuh) pro Hektar angegeben: 0,6-1,2 GV (Jedicke (2022): „Landschaftspflege durch extensive Rinderbeweidung“. Hg.: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. https://www.natur.sachsen.de/download/ExtensiveRinderbeweidung_HinweisefuerdiePraxis_Naturschutz.pdf, S.8.); 0,2 GV für nährstoffarme und trockene Standort (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (2023): „Leitlinien für die tiergerechte ganzjährige Weidehaltung von Rindern und Pferden auf Naturschutzflächen“. https://pfrunger-burgweiler-ried.de/wp-content/uploads/Tierwohl-Leitlinien-Ganzjahresbeweidung-Rinder-und-Pferde.pdf, S.10); 0,3 bis 1,4 GV (BUND (2024): „Die Weide im Fokus – unsere Forderungen“. Online: https://www.bund-sh.de/gruenland/die-weide/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025)). Im Ökolandbau sind Besatzdichten bis 2 Kühe pro Hektar erlaubt. (https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/umstellung/oeko-standards-im-vergleich/eu-rechtsvorschriften-fuer-den-oekologischen-landbau-eu-oeko-verordnung/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025)).

[34]: Typischerweise wird dabei nur Fleisch, keine Milch erzeugt. Man findet leider kaum Zahlen dazu, wie viel Tierprodukte etwa dabei erzeugt werden könnten, obwohl so viele Leute von Weidefleisch schwärmen. Hier wurden die Hektarerträge von einem Vorzeigebetrieb mal hochgerechnet mit dem Ergebnis, dass jede Person in Deutschland pro Jahr 2 – 6 Kilo Fleisch essen könnte, wenn man das komplette Grünland nur noch so bewirtschaften und die restliche Tierhaltung abschaffen würde. Schmitz (2023): „In Zahlen: Fleisch aus Weidehaltung für die Artenvielfalt“. Online: https://friederikeschmitz.de/in-zahlen-fleisch-aus-weidehaltung-fuer-die-artenvielfalt/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[35]: In dieser Studie im Auftrag von Greenpeace wurden die Auswirkungen einer Umsetzung der Planetary Health Diet (Reduktion des Tierkonsums um 75 %) auf die Landwirtschaft untersucht, wobei zusätzliche Kohlenstoffsenken durch die Aufforstung von Grünland einbezogen wurden: Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima“. Hg: Greenpeace. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gesundes%20Essen%20f%C3%BCr%20das%20Klima_0.pdf, S. 46.