Je nachdem. Bestimmte Formen der Weidehaltung können sich tatsächlich positiv auf die Artenvielfalt im Grünland auswirken. Wichtig zu sehen ist aber, dass die allermeisten Tiere in Deutschland gar nicht auf die Weide kommen – die Weidehaltung dient als Feigenblatt. Die aktuell übliche Bewirtschaftung der Weiden ist außerdem meistens schädlich für die Artenvielfalt. Für eine Verbesserung müssten die Tierzahlen und die Produktion von Fleisch und Milch deutlich sinken. Es gibt darüber hinaus ökologisch sinnvolle Alternativen.

Das sogenannte Grünland, also Wiesen und Weiden, macht in Deutschland ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche aus und ist ein wichtiger Lebensraum für viele Lebewesen. Auf Grünlandstandorten kommen über die Hälfte aller in Deutschland beobachteten Tier- und Pflanzenarten vor. Außerdem wachsen rund 40 Prozent der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen auf Wiesen und Weiden.44

Besonders die Rinderhaltung für Milch und Fleisch wird häufig mit dem Argument verteidigt, dass die Weidehaltung von Rindern unverzichtbar sei, um die Artenvielfalt im Grünland zu bewahren. Dabei wird typischerweise nicht darauf eingegangen, welcher Anteil von Kühen überhaupt auf die Weide kommt und wie die Weidehaltung konkret aussieht – praktisch wird mit dem Argument daher oft die Tierhaltung als Ganze verteidigt. Die Frage ist, welche Rolle die Weidehaltung in der Realität wirklich spielt und ob es sinnvolle Alternativen gibt.

1. Weiden sind Feigenblätter.

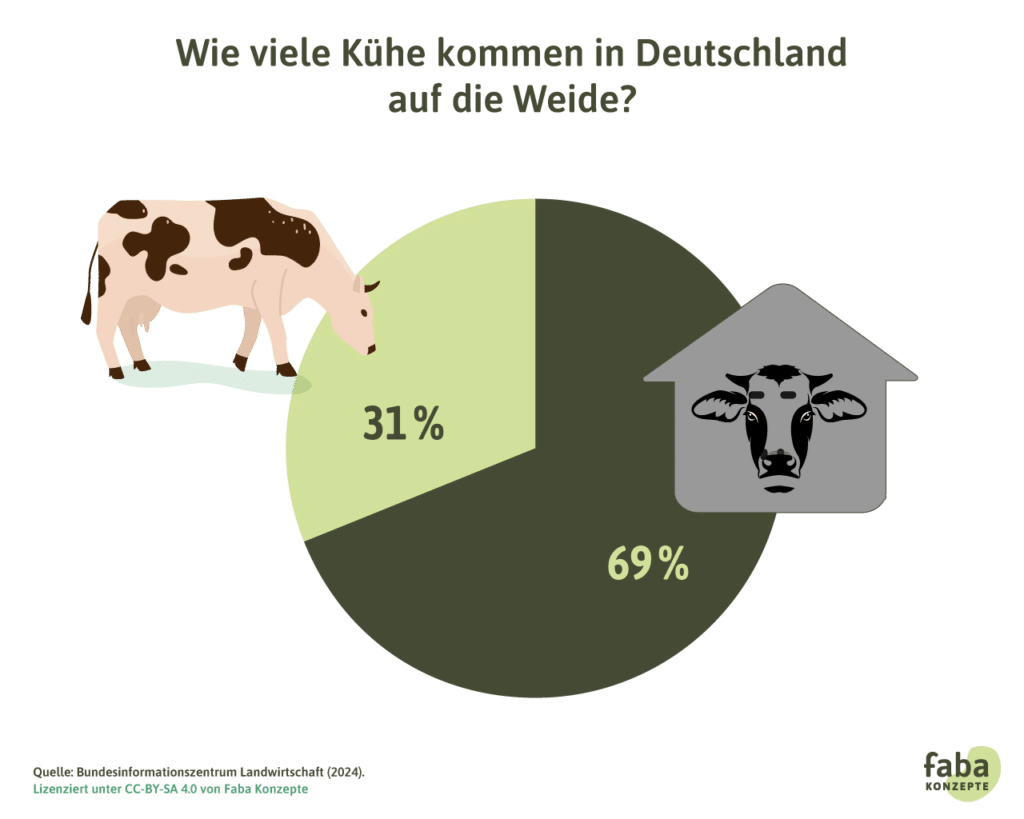

In der deutschen Milchwirtschaft haben nur knapp 31 Prozent der Kühe für sechs Monate im Jahr Zugang zu einer Weide.45 Die Tendenz ist sinkend.46 Der Anteil der „Milchkühe“, die in einem Vollweidesystem Milch erzeugen, ist seit Jahren rückläufig und liegt inzwischen deutlich unter 10 Prozent.19

2. Die Weidehaltung von Tieren kann unter bestimmten Bedingungen tatsächlich positive Effekte auf die Artenvielfalt haben.

Sie kann dazu beitragen, Flächen offenzuhalten, die sonst mit der Zeit verbuschen und dann zu Wald werden und damit keine Heimat mehr für die typischen Grünlandarten bieten können. Durch den Tritt und das Fraßverhalten der Weidetiere können außerdem unterschiedliche Lebensräume auf einer Weidefläche entstehen. Darüber hinaus sind Kuhfladen eine Nahrungsquelle für diverse Insekten.47

Viele Arten können sich auf den Flächen allerdings vorrangig bei extensiver Beweidung etablieren, d.h. bei sehr wenig Tieren pro Hektar und geringer oder keiner Düngung.48 Die meisten Grünlandflächen werden in der Praxis in Deutschland aber intensiv genutzt, stark gedüngt und mehrfach im Jahr gemäht.49 Häufig dienen sie im Herbst als „Entsorgungsflächen“ für Gülle.19 Die Artenvielfalt ist entsprechend gering.50 Dazu ist Nährstoffauswaschung ein Problem: Bei hoher Düngung gelangt Nitrat in Böden und Gewässer.51, 19 Mehr dazu erfährst du auch in unserem Modul „Tierhaltung, Ernährung und Umwelt“ im Kapitel „Nährstoffeintrag in Boden und Wasser“.

3. Bei einer Beweidung, die primär am Naturschutz ausgerichtet ist, sind die Tierzahlen pro Hektar deutlich niedriger, als selbst im Biolandbau erlaubt ist.33

Deshalb und weil die Flächen kaum gedüngt werden, kann vergleichsweise wenig Fleisch pro Fläche produziert werden. Milchproduktion ist außerdem unter den Umständen wenig praktikabel, da sich das Melken bei einer Beweidung sehr großer Flächen schwer organisieren lässt.52 Um welche Fleischmengen es geht, dazu lassen sich kaum Zahlen finden. Eine Hochrechnung anhand eines Vorzeigebetriebs mit Naturschutzbeweidung ergibt bei den in Deutschland vorhandenen Grünlandflächen eine Menge von 2 Kilogramm pro Person und Jahr.34 Daneben kann es auch eine Naturschutz-Beweidung geben, bei der die Tiere zum Beispiel aus tierethischer Motivation gar nicht für die Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzt bzw. geschlachtet werden.53

Die übliche Grünland-Bewirtschaftung für die Fleisch- und Milchproduktion ist also für die Artenvielfalt eher negativ zu bewerten. Durch Extensivierung und veränderte Fütterung lassen sich die Auswirkungen verbessern bis hin zu einer Beweidung, die primär dem Naturschutz dient.54 Entsprechend müssen Tierzahlen und Produktionsmenge sinken.

4. Es gibt außerdem ökologisch sinnvolle Alternativen zur Beweidung:

Bei einem Fünftel des Grünlands in Deutschland handelt es sich um entwässerte Moore, die zum Klimaschutz dringend wiedervernässt werden müssen.55 Intensiv genutztes Grünland außerhalb der Moorflächen lässt sich auch zu artenreichen Mäh- und Streuobstwiesen umgestalten. Eine weitere Option für Grünlandflächen ist die Aufforstung, die aus Klimaschutzsicht besonders sinnvoll sein kann. Das dient dann nicht dem Schutz der Arten, die auf offene Wiesen angewiesen sind, kann aber andere Ökosysteme schaffen und in Kombination mit Naturschutz-Wiesen vielfältige Mosaiklandschaften schaffen.56

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[19]: Grethe et al. (2021): „Klimaschutz im Agrar- und Ernährungssystem Deutschlands: Die drei zentralen Handlungsfelder auf dem Weg zur Klimaneutralität“. Hg.: Stiftung Klimaneutralität. Online: https://www.stiftung-klima.de/app/uploads/2021/06/2021-06-01-Klimaneutralitaet_Landwirtschaft.pdf, S. 57.

[34]: Typischerweise wird dabei nur Fleisch, keine Milch erzeugt. Man findet leider kaum Zahlen dazu, wie viel Tierprodukte etwa dabei erzeugt werden könnten, obwohl so viele Leute von Weidefleisch schwärmen. Hier wurden die Hektarerträge von einem Vorzeigebetrieb mal hochgerechnet mit dem Ergebnis, dass jede Person in Deutschland pro Jahr 2 – 6 Kilo Fleisch essen könnte, wenn man das komplette Grünland nur noch so bewirtschaften und die restliche Tierhaltung abschaffen würde. Schmitz (2023): „In Zahlen: Fleisch aus Weidehaltung für die Artenvielfalt“. Online: https://friederikeschmitz.de/in-zahlen-fleisch-aus-weidehaltung-fuer-die-artenvielfalt/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[44]: Umweltbundesamt (2024): „Ökologische Bedeutung des Grünlands“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/gruenlandumbruch#okologische-bedeutung-des-grunlands (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[45]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Haltungsformen für Milchkühe“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/rinder/haltungsformen-fuer-milchkuehe (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[46]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Warum sieht man immer seltener Kühe auf der Weide?“ Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/rinder/warum-sieht-man-immer-seltener-kuehe-auf-der-weide (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[47]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Beweidung und Grünland – vielfältige Wechselwirkungen“. Online https://www.praxis-agrar.de/bundeszentrum-weidetiere-wolf/weidetiere-und-wolf/beweidung-und-gruenland (zuletzt abgerufen: 14.12.2024).

[48]: Zum Beispiel:

[49]: Als Futtergrundlage in der Milchwirtschaft dient üblicherweise sog. „produktives Grünland“, das zwei- bis viermal im Jahr gemäht und gezielt auf optimalen Ertrag hin gedüngt wird. Siehe dazu Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Grünlandwirtschaft in Deutschland“. Online: https://www.praxis-agrar.de/pflanze/gruenland/gruenlandwirtschaft (zuletzt abgerufen: 15.01.2025). Entsprechend erläutert werden verschiedene Nutzungsformen von Grünland vom Thüringischen Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (2025). Online: https://tlllr.thueringen.de/landwirtschaft/pflanzenproduktion/futterbau/gruenland (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[50]: Das sog. produktive Grünland (siehe letzte Fußnote) ist relativ artenarm, siehe Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Grünlandwirtschaft in Deutschland. Online: https://www.praxis-agrar.de/pflanze/gruenland/gruenlandwirtschaft (zuletzt abgerufen: 15.01.2025). Bereits 2011 schätzte eine Studie von NABU und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege, „dass artenreiches Grünland nur noch einen Anteil von 14 Prozent an der gesamten Grünlandfläche in Deutschland hat.“ NABU/DVL/IFAB (2011): „Grünlandpflege und Klimaschutz“. Online: https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/landwirtschaft/gruenland/gr__nlandpflege-klimaschutz.pdf, S. 11.

[51]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Nitrat im Grundwasser – Was hat die Landwirtschaft damit zu tun?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/umwelt/natur/wasser/nitrat-im-grundwasser-was-hat-die-landwirtschaft-damit-zu-tun (zuletzt abgerufen 15.01.2025).

[52]: Zahn (2014): Beweidung mit Rindern. – In: Online-Handbuch Beweidung im Naturschutz, Hg.: Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL). Online: www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm. (zuletzt abgerufen: 15.01.2025); Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (2024): „Stellungnahme des Fachbeirats Tiergenetische Ressourcen. Landschaftspflege und Vertragsnaturschutz mit gefährdeten einheimischen Nutztierrassen“. Online: https://kommbio.de/wp-content/uploads/2024/07/landschaftspflege-und-vertragsnaturschutz.pdf.

[53]: Ein Beispiel von einem veganen Ziegenhirten, der mit einer Ziegenherde Naturschutz ohne Schlachtung betreibt, wird beschrieben in Schmitz (2022): „Anders satt“. Ventil Verlag, S. 148.

[54]: Jürgens et al. (2023): „Mehr Artenvielfalt auf Grünlandflächen durch kraftfutterreduzierte Milchviehhaltung“. In: BfN-Schriften, 670. Hg.: Bundesamt für Naturschutz. https://bfn.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/1661/file/Schrift670.pdf.

[55]: Siehe dazu das Kapitel „Klimakiller Moore” im Modul „Tierhaltung, Ernährung und Klima”.

[56]: Siehe zum Beispiel das Geoportal der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (2025): „Mosaiklandschaften”. Online: https://geodaten.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/images/MAP_LT_HTML/mosaiklandschaften.html (zuletzt abgerufen: 28.01.2025).