Je nach Zielstellung kann es Vorteile haben, sogenannte Reststoffe an Tiere zu verfüttern. Damit lässt sich aber höchstens ein kleiner Teil der aktuellen Tierhaltung rechtfertigen. Es gibt außerdem attraktive Alternativen zum Umgang mit diesen Stoffen.

Beim Anbau und der Verarbeitung pflanzlicher Produkte fallen diverse Materialien an, die aktuell oft an Tiere verfüttert werden. Dazu gehören zum Beispiel Ölschrote – das sind eiweißreiche Stoffe, die bei der Erzeugung von Rapsöl übrigbleiben. Außerdem geht es um nicht genießbare Pflanzenteile wie Getreidestroh. Man spricht dabei von Reststoffen oder auch Kuppelprodukten. Häufig wird auch Getreide, das bestimmte Backqualitäten nicht erreicht und daher statt als Lebensmittel als Futter verkauft wird, als Reststoff bewertet.

Befürworter*innen der Tierhaltung behaupten, diese sei wichtig, um die anfallenden Reststoffe bzw. Kuppelprodukte sinnvoll zu verwerten.36 Dabei wird typischerweise nicht darauf eingegangen, welcher Anteil der aktuellen Tierhaltung überhaupt auf solchen Materialien beruht – praktisch wird mit dem Argument daher die Tierhaltung als Ganze verteidigt. Die Frage ist, welche Rolle diese Futtermittel in der Realität wirklich spielen und ob es sinnvolle Alternativen jenseits der Verfütterung gibt.

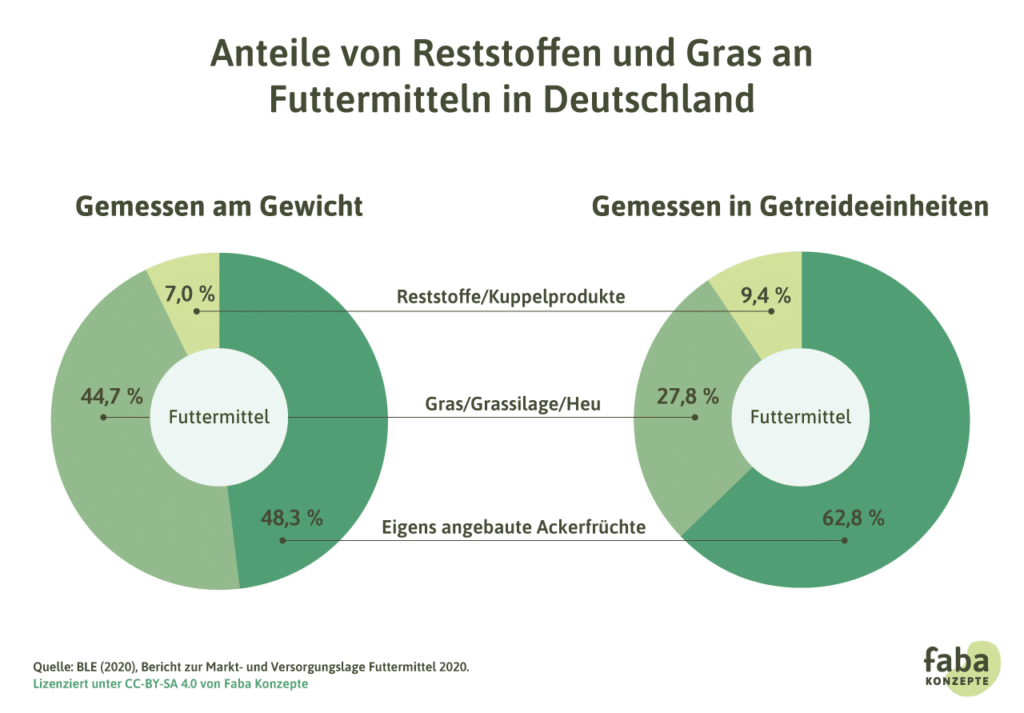

1. Reststoffe und Kuppelprodukte machen nur einen kleinen Teil dessen aus, was Tiere in der Landwirtschaft aktuell gefüttert bekommen. Eine Studie schätzt den Anteil in der Milchwirtschaft auf 12 % der Futtermittel.37 Beim Gesamtfutteraufkommen in Deutschland lässt sich anhand der offiziellen Futtermittelbilanz ein gewichtsmäßiger Anteil von Reststoffen von unter 10 % errechnen.38 Der ganze Rest stammt entweder vom Grünland (45 %) oder wurde eigens auf Ackerflächen angebaut (46 bis 48 %).39 Wenn Tiere nur noch mit den Reststoffen bzw. Kuppelprodukten ernährt werden sollten, müsste die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern also drastisch sinken.

2. Für alle sogenannten Reststoffe gibt es nun auch alternative Verwendungsweisen.

Einige taugen durchaus als Lebensmittel, werden nur aktuell nicht gegessen – dazu gehört zum Beispiel Getreidekleie, die für die Herstellung von Weißmehl abgetrennt wird, obwohl sie gesund und ballaststoffreich ist. Wenn die Menschen mehr Vollkornprodukte essen würden, was aus Gesundheitssicht dringend empfohlen wird, würde deutlich weniger Kleie anfallen. Das eiweißreiche Rapsschrot, das mehr als ein Drittel der Reststoffe ausmacht, ist auch für Menschen essbar, schmeckt allerdings bitter. Es sind aber schon Verwendungen von Rapsproteinen in der Lebensmittelindustrie in der Entwicklung, ebenso wird an Verwendungen für die Industrie geforscht, wo die Proteine im Rahmen der Bioökonomie erdölbasierte Stoffe ersetzen können.40

Auch im Hinblick auf andere Reststoffe und Kuppelprodukte laufen diverse Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um sie für die menschliche Ernährung oder andere Anwendungen nutzbar zu machen. Als letzte Option bleiben außerdem immer die Verwendung in der Biogasanlage zur Energie- und Düngerproduktion sowie die Kompostierung, um mit dem Kompost wieder den Ackerboden zu ernähren.

3. Aus der Tatsache, dass es Alternativen zur Verfütterung gibt, folgt nun allerdings noch nicht, dass die Verfütterung keine sinnvolle Option sein kann.

Hier geht es um komplizierte Abwägungen im Hinblick auf ein eher fernes Zukunftsbild. Wenn man Schweine und Hühner nur noch mit solchen Reststoffen und Kuppelprodukten füttern würde, könnte es sein, dass für die Ernährung der Bevölkerung insgesamt etwas weniger Ackerland nötig wäre als für eine rein vegane Ernährung.41 Ob das allerdings im Hinblick auf die Klimawirkung und andere Emissionen vorteilhaft wäre, ist zweifelhaft42 – auch wenn man bedenkt, dass die Reststoffe für diverse andere Zwecke nützlich sein könnten, also zum Beispiel in Form biobasierter Kunststoffe fossiles Plastik ersetzen könnten etc.43

Ähnliche Fragen stellen sich bei der Rinderhaltung, die mindestens zum Teil auf Raufutter von Grünlandflächen beruhen muss. Kombiniert mit Reststoffen könnte man eine gewisse Menge an Rindfleisch und Milch erzeugen, ohne zusätzliche Ackerflächen zu belegen.20, 21 Siehe dazu auch den Faktencheck „Ist die Tierhaltung wichtig, um Wiesen und Weiden zu nutzen?“ Dabei entstehen aber einige Treibhausgase, außerdem ist die Bewirtschaftung von Grünland selbst nicht alternativlos, da eine Umwandlung zu Naturschutzwiesen oder Wäldern Vorteile für Klima und Artenvielfalt haben könnte. Siehe dazu auch den Faktencheck „Ist Tierhaltung (auf der Weide) wichtig für die Artenvielfalt im Grünland?„. Neben diesen ökologischen Aspekten sind auch kulturelle und tierethische Fragen relevant, die kontrovers diskutiert werden.

Klar ist nur: Wer mit Verweis auf die Reststoffe die Tierhaltung verteidigt, muss eingestehen: Was da verteidigt wird, ist nicht die aktuelle Praxis, sondern eine mögliche, eventuell zukünftige Tierhaltung. Diese würde außerdem nur noch deutlich weniger Fleisch, Milch und Eier liefern, als heute produziert und verzehrt werden.

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[20]: De Luca/Müller (2024): „Das Potenzial einer grünlandbasierten Milchproduktion in Deutschland“. Hg.: Greenpeace. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gruenlandstudie.pdf.

[21]: Für die genaue Berechnung basierend auf Luca/Müller (vorherige Fußnote) siehe: Botzki/Schmitz (2024): „Milchmärchen“, Hg.: Foodwatch. Online: https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Tierhaltung/Dokumente/2024-10-22_Milchmaerchen-Report.pdf, S. 48.

[36]: Zum Beispiel ein Video der Marketing-GmbH „Initiative Milch“ auf Tiktok (https://www.tiktok.com/@initiativemilch/video/7264941080402054433 ) und ein Artikel aus der Deutschen Molkerei-Zeitung (https://www.deutsche-molkerei-zeitung.de/news/milch-ist-kein-klimakiller/ ).

[37]: De Luca/Müller (2024): „Das Potenzial einer grünlandbasierten Milchproduktion in Deutschland“. Hg.: Greenpeace. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gruenlandstudie.pdf, S. 6.

[38]: Siehe BLE (2020): „Bericht zur Markt- und Versorgungslage: Futtermittel“. Online: https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/daten/0611060-2020.pdf , S. 37-40. Als Reststoff gezählt haben wir aus der Tabelle die pflanzl. Futtermittel aus Verarbeitung bis auf Pflanzenöl (das auch für Menschen nutzbar wäre; oft handelt es sich um Palmfett, siehe Hoffmann 2021) und Soja (Sojaschrot ist zwar ein Kuppelprodukt der Sojaöl-Erzeugung, generiert aber mehr Wertschöpfung als das Öl, sodass es als Hauptprodukt gelten kann, dazu siehe Mottet et al. 2017). Zusätzlich haben wir Stroh, Kartoffeln einschließlich Schälabfälle sowie Zwischenfrüchte als Reststoffe gezählt. Mit Blick auf das Gewicht der Produkte ergibt sich ein Anteil von ca. 7 Prozent, mit Blick auf den Nährwert (gerechnet in Getreideeinheiten) ein Anteil von 9,4 Prozent. Für diese Zahlen haben wir also das gesamte Getreide nicht als Reststoff bzw. Kuppelprodukt gewertet, sodass Getreide, das erst für Menschen angebaut und dann aufgrund minderwertiger Qualität verfüttert wird, nicht als Reststoff erfasst wird. Der Grund ist zum einen, dass das in der Tabelle nicht aufgeschlüsselt wird. Zum anderen ist Weizen, der keine Backqualität erreicht, meist trotzdem gut essbar – hier liegt das Problem u. a. in den Anforderungen der Bäckereien. Es wird allerdings auch Getreide verfüttert, das nicht mehr als Lebensmittel geeignet ist z.B. wegen Schimmelbefall oder Keimung. Dessen Menge schwankt stark von Jahr zu Jahr. Wenn man großzügig die Hälfte des verfütterten Weizens als Reststoff dazurechnet, ergibt sich beim Gewicht ein Anteil von immer noch unter 10 Prozent, gerechnet in Getreideeinheiten ein Anteil von unter 15 Prozent.

[39]: Die Werte ergeben sich bei Rechnung in Gewicht anhand derselben Tabelle, siehe vorherige Fußnote. Das Spektrum beim Ackerfutter ergibt sich daraus, dass man entweder die ganze Weizenernte dazu zählen (dann ergibt sich 48 %), oder die halbe Weizenernte als Reststoff verbuchen kann.

[40]: Neumann (2023): „EthaNa-Anlage: Öl und Proteine aus Raps“, In: topagrar.de. Online: https://www.topagrar.com/energie/news/ethana-anlage-oel-und-proteine-aus-raps-13375023.html (zuletzt abgerufen: 27.01.2025).

[41]: Es gibt einzelne Studien, die so eine Fragestellung global modellieren (Stichwort „livestock on leftovers“), wobei immer Grünland als Futtergrundlage für Wiederkäuer einbezogen wird, also nicht nur Schweine und Hühner betrachtet werden. Eine Studie, die u. a. verschiedene frühere Untersuchungen zusammenfasst, kommt zum Ergebnis, dass eine Ernährung, die einen gewissen Anteil Tierprodukte auf Basis von Gras- und Reststofffütterung enthält, weniger Ackerland benötigt als eine rein vegane Ernährung, bei der eben diese Stoffe nicht wieder der Nahrungsmittelerzeugung zufließen würden. Die Menge an Tierprodukten beziffert die Studie im globalen Durchschnitt auf 9 bis 23 Gramm tierische Proteine pro Tag und Person. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Konsum in Deutschland beträgt 58 Gramm, er müsste also um 60 bis 85 Prozent zurückgehen. Van Zanten et al. (2018): „Defining a land boundary for sustainable livestock consumption“. In: Global Change Biology, 24, 9, 4185-4194. https://doi.org/10.1111/gcb.14321

Daneben scheint es aber auch sachlich plausibel, dass ohne Nutzung von Grünland eine gewisse Menge an Tieren wie Schweinen, Hühnern oder Kaninchen von Reststoffen ernährt werden könnten und so Ackerland gespart werden könnte.

[42]: Eine in der zuvor genannten Studie (letzte Fußnote) mit betrachtete Untersuchung kommt interessanterweise zu dem Ergebnis, dass im Hinblick auf die Treibhausgase das vegane Szenario besser ist als die Leftovers-Szenarien, also weniger Emissionen verursacht. Röös et al. (2017): „Greedy or needy? Land use and climate impacts of food in 2050 under different livestock futures“. In: Global Environmental Change, 47, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.09.001.

[43]: Umweltbundesamt (2023): „Biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/biobasierte-biologisch-abbaubare-kunststoffe (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).