Auf unseren Fakten-Seiten wird deutlich: Landwirtschaft und Ernährung tragen auf vielfältige Weisen zu aktuellen Krisen bei, insbesondere die Tierhaltung und Tierprodukte. Du kannst aber dort auch erfahren, dass es nicht so sein müsste – mit einem pflanzenbasierten Ernährungssystem sind mehr Umwelt- und Klimaschutz und ein gerechteres Miteinander möglich.

Um das Ernährungssystem umfassend zu transformieren, müssen vor allem politische Weichen umgestellt werden. Auf diese Seite zeigen wir allerdings auf, dass die Ernährungswende auch von der Einmischung jedes*r Einzelnen vorangetrieben wird.

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die individuelle Veränderung des eigenen Konsums ist sicherlich für viele die naheliegendste, aber bei weitem nicht die einzige. Wir beleuchten, was sonst noch möglich ist, um die Transformation des Ernährungssystems voranzutreiben – wir stellen Modellprojekte vor, die das schon konkret machen und von denen sich lernen und an sie anknüpfen lässt.

Der Bereich mit der wahrscheinlich direktesten Wirkung ist: Selbstorganisation. Es gibt viele Beispiele dafür, was passiert, wenn Menschen nicht auf das Handeln von Parlamenten oder anderen Akteur*innen warten, sondern die Probleme selbst in die Hand nehmen. Über weite Strecken der menschlichen Geschichte, bevor sich komplexere Institutionen bis hin zu Staaten bildeten und nicht zuletzt die Industrialisierung sowie Globalisierung den Takt angaben, organisierten Menschen sich selbst. Und auch heute sind Menschen an vielen Orten der Welt darauf angewiesen, lebensnotwendige Dinge selbst zu organisieren.

Gemüse selbst anzubauen ist bestimmt einer der unmittelbarsten Wege, die Ernährung wieder mehr in die eigene Hand zu nehmen. Gärtnern erfordert aber entsprechende Flächen und Kenntnisse, und genau da setzen Gemeinschaftsgärten an: überall auf der Welt schließen sich Menschen, häufig in Innenstädten, zusammen, um oftmals Brachflächen für den gemeinsamen Gemüseanbau nutzbar zu machen. Das gemeinsame Erlernen von gärtnerischen Fähigkeiten spielt dabei oft eine zentrale Rolle, ebenso wie das Mitgestalten der eigenen Nachbarschaft.

Unter dem Motto Essbare Stadt finden sich an vielen Orten bereits solche Gemeinschaftsgärten. Ein Vorreiter ist der 2009 in Kassel gegründete gemeinnützige Verein Essbare Stadt.

Auf der Website des Netzwerk sind bereits fast 500 SoLaWis an den verschiedensten Orten aufgelistet. Darunter sind auch bio-vegane SoLaWis wie die Bio-Gärtnerei Wildwuchs bei Hannover.

Der Lebensmittelhandel in Deutschland wird maßgeblich dominiert von großen Einzelhandelsketten wie der Schwarz-Gruppe und Aldi. Mit Lebensmittelkooperativen, auch Foodcoops oder Mitgliederläden genannt, machen sich Menschen von diesen unabhängig. Der Trick: die Mitglieder der Kooperativen kaufen ihre Lebensmittel nicht einzeln beim Einzelhandel, sondern beziehen diese gemeinschaftlich in größeren Mengen beim Großhandel. Die dabei anfallenden Aufgaben erledigen die Mitglieder selbst und so entsteht auch kein Druck, Gewinn zu erwirtschaften.

Ein konkretes Beispiel für eine Lebensmittelkooperative ist die vegan foodcoop aus Wien. Im Jahr 2012 gegründet, betreiben sie eine komplett vegane Lebensmittelkooperative.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Lebensmittelkooperativen hat auf ihrer Website eine umfassende Informationssammlung und praktische Gründungshilfen parat.

Kollektivläden funktionieren nochmal anders als Lebensmittelkooperativen: auch kollektiv organisiert, aber nicht nur für Mitglieder, sondern als Einkaufsmöglichkeit offen für alle.

Das Veganladenkollektiv Dr. Pogo beispielsweise betreibt seit 2013 in Berlin einen komplett veganen Laden. Die gut ein Dutzend Mitglieder sind in einem Verein organisiert, ihr selbsterklärtes Ziel lautet: „die Schaffung von selbstverwalteten Arbeitsplätzen für die Mitglieder des Kollektivs [und] ein vielfältiges Angebot an veganen Lebensmitteln anbieten – und das zu fairen Preisen.“

Ein Blick nach Venezuela zeigt, was noch möglich ist: Dort ermöglicht die Genossenschaft Cecosesola eine gemeinschaftlich getragene Daseinsfürsorge, auch in Sachen Ernährung. Im Jahr 1967 initiiert, ist Cecosesola heute ein Verbund von über 50 Kooperativen und versorgt 75.000 Familien mit ökologischem Gemüse und verarbeiteten Nahrungsmitteln. Aber auch Geburtshilfe, ein Gesundheitszentrum und Bestattungen gehören zu den Aufgaben. Im Jahr 2022 wurde Cecosesola mit dem Right Livelihood Award (auch bekannt als Alternativer Nobelpreis) ausgezeichnet.

Essen ist ein zentraler Bestandteil des menschlichen Zusammenlebens. Kommen Menschen zusammen, stellt sich bald auch die Frage nach der Verpflegung. Gemeinschaftliches Kochen und Essen hat daher eine lange Tradition.

Heute gibt es in Deutschland vielerorts sogenannte Küchen für Alle, kurz auch Küfa genannt. Häufig in sozialen Zentren angesiedelt, handelt es sich dabei um selbstorganisierte Kochgruppen. Gekocht wird meist in einem festen Rhythmus, oft einmal in der Woche. Und das in der Regel vegane Essen wird zum Selbstkostenpreis ausgegeben.

Berlin hat in Deutschland die höchste Dichte an Küfas. Eine Übersicht hat die Plattform Stressfaktor erstellt.

Während Küfas oft Teil linker Subkultur sind, sprechen Quartierskantinen die breite Nachbarschaft an. Getragen von ehrenamtlichem Engagement, entstehen so klimafreundliche Ernährungsumgebungen. Da das Essen in der Regel keinen festen Preis hat, sondern auf freiwilliger Spendenbasis ausgegeben wird, tragen die Projekte auch zum sozialen Zusammenhalt bei. Ein Beispiel dafür ist die Kantine für Alle in Kassel, die jeden Dienstagabend für bis zu 80 Gäste kocht – und zwar vegan, mit regionalen Bio- sowie geretteten Lebensmitteln.

Politischer Aktivismus stellt einen weiteren wichtigen Bereich der Ernährungswende von unten dar. Denn Politik wird nicht nur in Parteizentralen gemacht, vielmehr gibt es vielfältige Möglichkeiten, sich politisch einzumischen. Grundsätzlich kann jede*r Einzelne selbständig loslegen, beispielsweise mit Beiträgen im Rahmen von Diskussionsveranstaltungen oder auf Social Media. Tun wir uns mit anderen zusammen, können wir noch mehr erreichen, wie die Geschichte sozialer Bewegungen zeigt.

Es gibt viele Beispiele, wie gemeinschaftlicher politischer Aktivmus im Ernährungsbereich aussehen kann. Im Folgenden stellen wir dir einige vor.

Seit 2016 entstehen in immer mehr Orten und Regionen in Deutschland sogenannte Ernährungsräte. In der Regel organisiert als gemeinnützige Vereine, sind Ernährungsräte eine Plattform für die kritische Zivilgesellschaft im Hinblick auf das Ernährungssystem. Hier werden Visionen für gerechte Ernährungssysteme in den jeweiligen Regionen entwickelt, die kommunale Ernährungspolitik kritisch begleitet und Pionierprojekte auf den Weg gebracht.

Deutschlandweit gibt es bereits eine Reihe von regionalen Ernährungsräten, und einige weitere befinden sich in Gründung. Zusammengeschlossen haben sie sich im Netzwerk der Ernährungsräte. In ihrer gemeinsamen Grundsatzerklärung machen sie unter anderem klar: „Effektiver Klimaschutz erfordert […] die deutliche Reduzierung landwirtschaftlicher Tierbestände.“ Eine Übersicht über die bestehenden Ernährungsräte und Gründungsinitiativen sowie Hilfestellung bei der Gründung weiterer Ernährungsräte finden sich auf der Website des Netzwerks.

Viele der bereits vorgestellten Initiativen haben gemeinsam, dass sie sich eine formelle Organisationsform gegeben haben. Nicht selten handelt es sich dabei um einen gemeinnützigen Verein, was einige Vorteile mit sich bringt, aber auch bestimmte Hürden erzeugt.

Graswurzelbewegungen dagegen sind, wie der Name bereits andeutet, oft Initiativen, die von Privatpersonen getragen werden und weniger über formelle Organisationen als über informelle Netzwerke funktionieren. In Deutschland gibt es mehrere Graswurzelbewegungen, die sich für eine Ernährungswende von unten einsetzen.

Die Tierrechtsbewegung etwa setzt sich für ein Ende jeglicher Nutzung und Tötung von empfindungsfähigen Lebewesen durch den Menschen ein. Die damit verwandte Tierbefreiungsbewegung geht noch einen Schritt weiter und kombiniert die Ablehnung der Tierausbeutung mit einer grundlegenden Ablehnung jeglicher Ausbeutung und Herrschaft. Und auch die Klimagerechtigkeitsbewegung richtet sich gegen klimaschädliche Fleisch- und Milchkonzerne und insbesondere gegen den Import von Futtermitteln.

Das Spektrum der Aktionsformen der Graswurzelbewegungen ist sehr breit. Es reicht von öffentlichen Demonstrationen über Social-Media-Kampagnen bis hin zu direkten Aktionen wie bspw. Blockaden von Schlachthöfen oder Futtermittelimporthäfen. Ein Beispiel ist das bewegungsübergreifende Bündnis Gemeinsam gegen die Tierindustrie, das seit 2019 unter anderem Camps organisiert und Protestaktionen durchführt.

Auch speziell im Hochschul-Kontext gibt es im deutschsprachigen Raum viele Initiativen, die sich für die Ernährungswende einsetzen. Genauer gesagt: für weniger Tierprodukte oder komplett vegane Speisepläne in den Hochschulmensen.

Einige Hochschulgruppen konnten in den vergangenen Jahren durchaus Erfolge verbuchen: Die 2015 gegründete Vegane Hochschulgruppe Karlsruhe beispielsweise setzte sich erfolgreich für die Einführung einer komplett veganen Linie ein. Und eine Kampagne an der Alanus-Hochschule in Alfter bei Bonn hat dazu beigetragen, dass an den Mensen dort kein Fleisch mehr angeboten wird.

Einige Hochschulgruppen haben sich in dem internationalen Netzwerk Plant-Based Universities zusammengeschlossen. Ihr Ziel: Die Verpflegung an ihren Universitäten auf einen komplett pflanzlichen Speiseplan umzustellen.

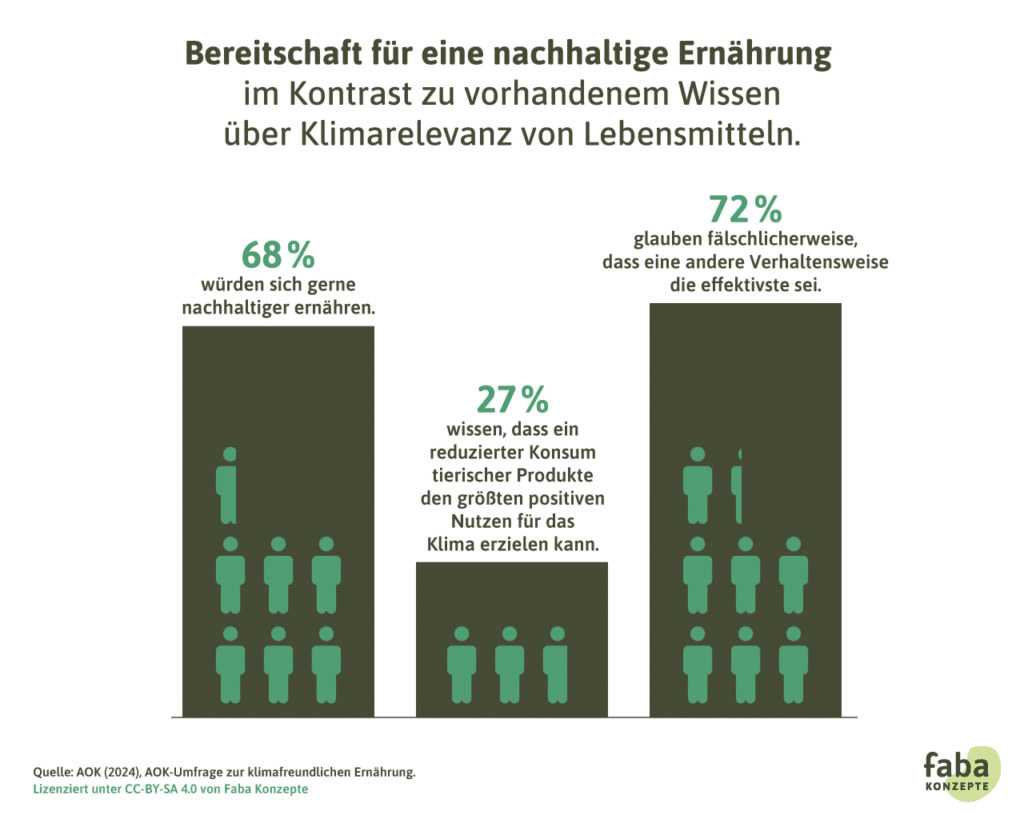

Das zeigt, dass großer Bedarf an Aufklärung besteht. Und genau hier kann eine Ernährungswende von unten auch sehr gut ansetzen:

Leider wird gerade an Schulen oftmals nur unzureichend über die Auswirkungen der Landwirtschaft und insbesondere der Tierhaltung aufgeklärt. Erfreulicherweise gibt es Vereine, die Workshops und Projekttage für Kinder und Jugendliche konzipiert haben und in Schulen durchführen. Der gemeinnützige Verein Mensch Tier Bildung e. V. alleine hat im Jahr 2023 insgesamt 65 Workshops durchgeführt, unter anderem zu den Themen „Klimakrise und landwirtschaftliche Tierhaltung“ und „Unser Verhältnis zu Tieren: Kühe und Milchproduktion“.

Viele Menschen, insbesondere in den Städten, haben keinen Einblick in die Realitäten der gegenwärtigen Landwirtschaft. Das Bild von Schweinen, Kühen und Hühnern wird dann oft geprägt durch Bilder aus der Werbung. Hier setzen Lebenshöfe an: Tiere, die sonst in der kommerziellen Tierhaltung nur wenige Wochen oder Monate alt werden, können hier alt werden – und dabei ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben ausleben. Nicht selten handelt es sich dabei um Höfe, auf denen vor nicht allzu langer Zeit noch Tiere für die Produktion von Lebensmitteln genutzt wurden.

Lebenshöfe werden oft nur durch ehrenamtliches Engagement ermöglicht: die Versorgung der Tiere, Instandhaltung der Gebäude und Anlagen, Öffentlichkeitsarbeit sowie die Vereinsorganisation erfordern viele helfende Hände. Wer mit anpacken möchte, findet meistens einen Lebenshof in der Nähe – über ganz Deutschland verteilt entstehen immer wieder neue Lebenshöfe. In Nordbayern beispielsweise gibt es den Lebenshof Vegan Bullerbyn, in Mecklenburg-Vorpommern das Land der Tiere oder im Münsterland den Lebenshof Tierisches Glück.

Eine weitere Möglichkeit, Menschen über die Notwendigkeit einer Ernährungswende aufzuklären, ist Straßenaktivismus: an öffentlichen Plätzen, beispielsweise in Innenstädten oder auf Festivals, in direkten Austausch mit Passant*innen gehen. Es gibt über ganz Deutschland verteilt Ortsgruppen, die sich regelmäßig zu Infoständen verabreden. Viele Organisationen bieten kostenlose oder kostengünstige Informationsmaterialien an, die zu diesem Zweck verteilt werden können. Eine Anlaufstelle ist beispielsweise ARIWA – Animal Rights Watch.

Dises Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

Die Inhalte dieser Seite stehen unter der Creative-Commons-Lizenz CC-BY-SA 4.0.

[1]: Netzwerk Solidarische Landwirtschaft e. V. (2024). Online: https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/ (zuletzt abgerufen am 06.12.2024)

[2]: AOK: Pressemitteilung „Umfrage zur klimafreundlichen Ernährung“ (2024). Online: https://www.aok.de/pp/fileadmin/bereiche/unternehmenskommunikation/AOKs_und_ihr_Verband/AOK_Bundesverband/Pressemitteilungen/2024/PM_240206_AOK-Umfrage_klimafreundliche_Ernaehrung.pdf, (zuletzt abgerufen am 05.12.2024)

[3]: https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Essbare_Stadt_Andernach#/media/File:Andernach_-_Am_Stadtgraben_-_Stadtgraben_+_Stadtmauer_03_ies.jpg. Lizenz: Frank Vincentz, CC-BY-SA 3.0

[4]: https://www.flickr.com/photos/47283811@N06/10844062014/. Lizenz: Cornelia Kopp, CC-BY 2.0

[5]: https://www.boell.de/de/2022/09/29/commons-cecosesola-oder-wie-man-den-markt-ignoriert. Lizenz: Jacques Paysan, CC-BY-SA 2.0

[6]: Foto: Simon Kramer

[7]: https://www.flickr.com/photos/ggtierindustrie/52382910656/. Lizenz: Miss Städter, CC BY-NC-SA 2.0

[8]: AOK: Pressemitteilung „Umfrage zur klimafreundlichen Ernährung“ (2024). Online: https://www.aok.de/pp/fileadmin/bereiche/unternehmenskommunikation/AOKs_und_ihr_Verband/AOK_Bundesverband/Pressemitteilungen/2024/PM_240206_AOK-Umfrage_klimafreundliche_Ernaehrung.pdf, (zuletzt abgerufen am 05.12.2024)

[9]: Lizenz: Copyright Mensch Tier Bildung e. V.

[10]: Lizenz: Copyright Vegan Bullerbyn

Foto oben: Ariane Evertz