Wusstest du, dass bei der Herstellung pflanzlicher Nahrungsmittel einige Materialien anfallen, die an Tiere verfüttert werden? Sie sind für Menschen nicht essbar oder verkaufen sich nicht gut als Nahrungsmittel, lassen sich aber als Tierfutter verwerten. Aber folgt daraus, dass Tierhaltung für die Erzeugung von Fleisch, Milch und Eiern sinnvoll oder gar notwendig wäre? In diesem Faktencheck beleuchten wir beliebte Argumente, die in Diskussionen über Tierhaltung und Ernährung vorgebracht werden. Das Ergebnis: Keines davon kann die Tierhaltung im aktuellen Umfang rechtfertigen.

Was umgekehrt für pflanzenbasierte Ernährungsweisen spricht, zeigen die Module „Tierhaltung, Ernährung und Umwelt“, „Tierhaltung, Ernährung und Klima“ sowie „Die Situation der Tiere in der ‚Nutztierhaltung’“.

Nein. Bei weniger Tierhaltung würde in der Landwirtschaft sogar insgesamt der Bedarf an externem Dünger sinken. So ließe sich Erdgas sparen, das für die Erzeugung von Stickstoffdünger verwendet wird.

Gülle ist aktuell ein wichtiges Düngemittel im Ackerbau. Sie enthält viele Nährstoffe für Pflanzen, insbesondere Stickstoff. Mehr darüber kannst du im Modul „Tierhaltung, Ernährung und Umwelt“ im Kapitel „Nährstoffeintrag in Boden und Wasser“ nachlesen. Wenn die Tierhaltung im Einklang mit Klima- und Umweltzielen reduziert würde, fiele weniger Gülle an. Die Frage ist, ob dadurch ein Mangel entstünde oder es andere negative Folgen hätte.

Verbände wie der Bauernverband bezeichnen die Gülle als regionales und wertvolles Düngemittel und behaupten: Wenn weniger Gülle zur Verfügung stünde, müsste mehr künstlich erzeugter Stickstoffdünger eingesetzt werden.1 Dessen energieintensive Herstellung verbraucht viel Erdgas. Ähnlich äußerte sich der Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir.2 Auf dieser Basis erscheint die Tierhaltung als umweltfreundlich.

1. Tiere stellen selbst keine Nährstoffe her.

Alles, was sie an Stickstoff ausscheiden, haben sie zuvor über das Futter aufgenommen. Die Futterpflanzen werden in der Regel auch gedüngt. Die Tierhaltung erzeugt also keinen Dünger, sondern wandelt nur Stoffe um, die vorher schon in Böden und Pflanzen enthalten sind.3, 4

Das ist zugleich aber kein Nullsummenspiel, sondern in der Gülle sind weniger Nährstoffe enthalten als im Futter: Zum einen werden durch die Verwertung der Produkte wie Fleisch oder Milch Nährstoffe abgeführt, zum anderen gelangen Stickstoffverbindungen als Emissionen in die Umwelt.5, 6 Daher sagen Expert*innen, dass die Gülle aus der Tierhaltung noch nicht einmal ausreiche, um die dafür nötigen Futtermittel zu düngen.3

2. Man muss daher immer wieder Stickstoff von außen ins System bringen.

Die eine Option dafür ist der energieaufwändige Kunstdünger. Es wäre effizienter, damit direkt Lebensmittel zu düngen anstatt Futtermittel, um nachher die Gülle der Tiere zu verwenden. Bei weniger Tierhaltung würde im System insgesamt nicht mehr, sondern weniger Kunstdünger benötigt.5, 6, 7

Es gibt noch eine andere Option, Stickstoff von außen in die Landwirtschaft zu bringen. Sie wird insbesondere im Ökolandbau genutzt und beruht auf Pflanzen, die mit Bakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der Luft binden können. Zu diesen Pflanzen, den Leguminosen, gehören einige beliebte Futterpflanzen wie Klee und Luzerne, aber auch essbare Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen und Linsen. Mithilfe dieser Pflanzen kann man also den Boden mit Stickstoff anreichern, ganz ohne so genannte „Nutztiere“ und ohne Kunstdünger. So ist auch ein veganer Ökolandbau möglich.8, 9

3. Wichtig zu sehen ist außerdem, dass aktuell statt einem Mangel an Gülle eine übermäßige Verwendung stattfindet, insbesondere in Regionen mit intensiver Tierhaltung.

Die Gülle der Tiere enthält dabei nicht nur die Nährstoffe aus der Gülle, die hierzulande mithilfe von Kunstdünger angebaut wurden, sondern auch diejenigen aus importierten Futtermitteln – damit findet effektiv ein Nährstofftransfer aus anderen Ländern hierher statt.10 Bei übermäßiger oder nicht fachgerechter Düngung verursachen Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor eine Verschmutzung umliegender Ökosysteme und des Grundwassers. Mehr zu diesem Problem erfährst du im Kapitel „Nährstoffeintrag in Boden und Wasser” im Modul „Tierhaltung, Ernährung und Umwelt“.

Nein. Zum einen ist die heute übliche Landwirtschaft mit Tierhaltung gar kein geschlossener Kreislauf. Zum anderen braucht es nicht zwingend Tierhaltung, um einen geschlossenen Kreislauf zu schaffen.

Die Idee des Kreislaufs in der Landwirtschaft bezieht sich meist darauf, dass Pflanzen vom Acker weiterverwertet und die Nährstoffe später wieder in den Boden zurückgeführt werden, so dass dieser dauerhaft fruchtbar bleibt. Die Frage ist, ob die Tierhaltung das gewährleistet und ob es einen Kreislauf ohne Tierhaltung geben kann.

Agrarverbände wie die Bauernverbände behaupten, dass die aktuelle Landwirtschaft inklusive der teils intensiven Tierhaltung eine „gesunde“ oder „natürliche“ Kreislaufwirtschaft darstelle, weil die Gülle der Tiere als Dünger weiterverwertet wird und so der Boden Nährstoffe zurückerhält.11 Eine Reduktion der Tierhaltung würde dagegen den Kreislauf schwächen oder aufheben und hätte negative Folgen für die Ressourceneffizienz und die Ernährungssicherung.12

1. Die heute übliche Landwirtschaft mit Tierhaltung ist gar kein Kreislauf, weil stetig Nährstoffe zugeführt werden und gleichzeitig Nährstoffe abfließen.

Neue Nährstoffe gelangen in der konventionellen Landwirtschaft nicht nur durch künstlich hergestellten Dünger ins System, sondern auch durch importierte Futtermittel, die praktisch einen Nährstofftransfer aus anderen Weltregionen auf hiesige Agrarflächen darstellen.10 Außerdem werden Hülsenfrüchte als Nahrungs- oder Futtermittel angebaut, die mithilfe von Bakterien an ihren Wurzeln Stickstoff aus der Luft binden. Das ist besonders in der ökologischen Landwirtschaft wichtig, wo kein Kunstdünger eingesetzt wird.

Zugleich fließen stetig Nährstoffe aus der Landwirtschaft ab, d.h. sie werden nicht dem Boden zurückgegeben. Das passiert, wenn pflanzliche Nahrungsmittel oder tierische Produkte verkauft und gegessen werden.4 Denn in der Regel werden die menschlichen Ausscheidungen nicht wieder als Dünger verwendet. Darüber hinaus werden unter anderem bei der Lagerung von Gülle und bei der Ausbringung von Dünger Emissionen frei, wodurch Stickstoffverbindungen in die Umwelt gelangen, anstatt wieder für die Ackerpflanzen zur Verfügung zu stehen.3, 5, 6 Die so verlorenen Nährstoffe müssen dann wieder aus externen Quellen ins System gebracht werden, um die Produktivität aufrecht zu erhalten.

Weil bei der Tierhaltung im Schnitt mehr Emissionen entstehen als beim Pflanzenbau, bedeutet eine Reduktion der Tierhaltung, dass insgesamt weniger externer Dünger benötigt wird.3, 13

2. Nährstoffkreisläufe (stärker) zu schließen, erfordert keine Tierhaltung.

Zum einen trägt die Tierhaltung nichts zum Kreislauf bei, was nicht auch anders möglich wäre. Anstatt Futtermittel zu düngen, kann man direkt die Nahrungspflanzen für Menschen mit Nährstoffen versorgen. Zwar werden über die Tierhaltung teilweise auch pflanzliche Nebenprodukte und Gras verwertet, die nicht ohne Weiteres für Menschen essbar sind. Diese kann man aber in den meisten Fällen alternativ auch kompostieren oder in Biogasanlagen nutzen, um wertvollen Dünger zu erhalten.4, 9

Die wichtigen Stickstoff-bindenden Hülsenfrüchten kann man zum Teil als Lebensmittel nutzen – zum Beispiel Ackerbohnen, Erbsen oder Linsen. Eine andere Option ist, nicht-essbare Hülsenfrüchtler wie Luzerne oder Klee anzubauen, um sie direkt und vollständig zu Dünger zu verarbeiten, ohne den Umweg über das Tier. So ist auch eine Landwirtschaft nach ökologischen Prinzipien ganz ohne Tierhaltung möglich.8

Um den Kreislauf wirklich zu schließen, müssen außerdem die Nährstoffe aus den menschlichen Ausscheidungen wieder auf die Äcker und Wiesen zurückgeführt werden. Dabei gibt es noch Herausforderungen, unter anderem um Sicherheit und Praktikabilität zu gewährleisten. Diverse Forschungsprojekte, Institutionen und Unternehmen arbeiten aber schon daran, weil eine solche „Sanitärwende“ große Vorteile für Umwelt- und Ressourcenschutz mit sich brächte.14 Die Tierhaltung braucht es dafür nicht.

Je nachdem. Bei der Diskussion dieser Frage muss zunächst beachtet werden, dass es nur um einen kleinen Teil der Tierhaltung in Deutschland geht. Wenn man nur auf dieser Basis Tierprodukte erzeugen wollte, müsste der Konsum drastisch sinken. Ob es dann sinnvoll wäre, eine vergleichsweise kleine Menge Tierprodukte auf der Basis von Wiesen und Weiden zu erzeugen, hängt von den jeweiligen Zielen ab. Mindestens hierzulande ist das für die Ernährungssicherung allerdings nicht notwendig und es gibt für den Umgang mit Wiesen und Weiden auch sinnvolle Alternativen.

Knapp ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ist sogenanntes Grünland. Es wird als Mähwiese zur Verfütterung oder als Weide vor allem für die Rinderhaltung zur Fleisch- und Milchproduktion genutzt.15 Global macht das Grünland sogar zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche aus.16 Wiederkäuer können anders als Menschen Gras gut verdauen.

Agrarverbände behaupten, man könne das vorhandene Grünland nur mithilfe von Tierhaltung überhaupt sinnvoll nutzen.17 Auf Tierhaltung zu verzichten, wäre entsprechend eine Verschwendung. Dabei wird typischerweise nicht darauf eingegangen, welcher Anteil der aktuellen Tierhaltung überhaupt auf dem Grünland beruht – praktisch wird mit dem Argument daher die Tierhaltung als Ganze verteidigt. Die Frage ist, welche Rolle Wiesen und Weiden in der Realität wirklich spielen und ob es sinnvolle Alternativen jenseits der Verfütterung bzw. Beweidung gibt.

1. Nur ein kleiner Teil der Tierhaltung beruht in Deutschland auf Wiesen und Weiden. Sie werden vor allem für die Rinderhaltung genutzt, während Schweine und Hühner vorrangig mit Futtermitteln aus dem Ackerbau ernährt werden.18 Auch in der Rinderhaltung stammt aber der Großteil des Futters nicht vom Grünland, sondern vom Acker: In der Milchwirtschaft macht Heu und Grassilage häufig weniger als 30 Prozent der Ration aus, während Maissilagen und Konzentratfutter zunehmend dominieren.19

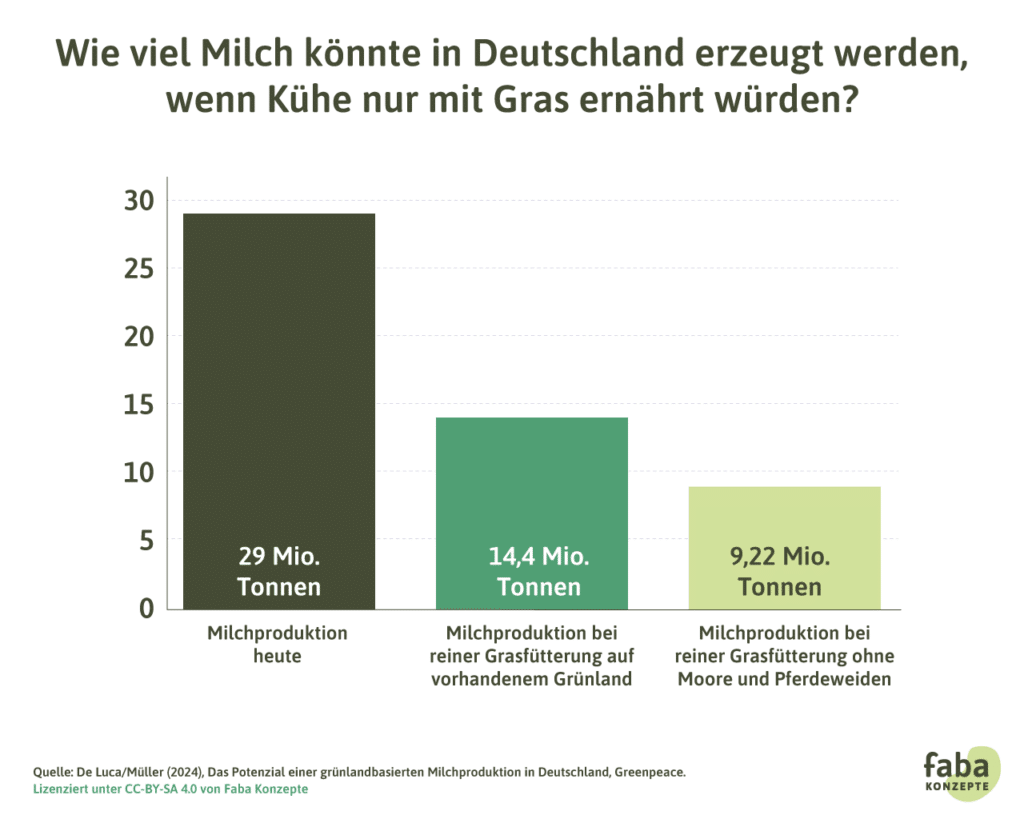

Eine Studie im Auftrag von Greenpeace hat untersucht, wie viel Milch in Deutschland erzeugt werden könnte, wenn die Kühe nur Gras fräßen. Das Ergebnis: Die Produktion müsste um die Hälfte zurückgehen.20 Dabei ist noch gar nicht berücksichtigt, dass einige Flächen aktuell von Pferden beweidet werden und dass ein Fünftel des Grünlands entwässerte Moore sind, die zum Klimaschutz dringend wiedervernässt werden müssen. Wenn man diese Flächen herausrechnet, müsste die Milchproduktion um fast 70 Prozent sinken.21 Die Produktion von Schweine- und Hühnerfleisch sowie Eiern müsste daneben praktisch komplett eingestellt werden, wenn nur Grünlandaufwuchs verfüttert werden sollte.22 Wenn man nur auf dieser Basis Tierprodukte erzeugen wollte, müsste der Konsum also drastisch sinken.

2. Ob es sinnvoll ist, eine vergleichsweise kleine Menge Tierprodukte auf der Basis von Wiesen und Weiden zu erzeugen, hängt von den jeweiligen Zielen ab. Mindestens hierzulande ist das für die Ernährungssicherung allerdings nicht notwendig.

Es stimmt, dass man von den Wiesen und Weiden über die Tierhaltung Lebensmittel erzeugen und damit einen Nutzen daraus ziehen kann. Das kann unter anderem für landwirtschaftliche Betriebe wirtschaftliche Vorteile haben. Außerdem gibt es Studien, die zu dem Ergebnis kommen, dass man mit einem geringen Maß an Tierhaltung auf einem gegebenen Landgebiet mehr Menschen ernähren kann als bei einer rein veganen Landwirtschaft – was unter anderem daran liegt, dass die Grünlandflächen zusätzliche Nahrung liefern.23

Daraus allein folgt aber nicht, dass eine solche Nutzung der Grünlandflächen nötig oder sinnvoll wäre. Denn das Ziel sollte ja nicht sein, möglichst viele Menschen zu ernähren, sondern die vorhandenen Menschen möglichst gut und umweltverträglich zu ernähren.

Modellrechnungen zufolge könnten global alle Menschen auch in einem veganen Ernährungssystem satt werden, wobei insgesamt deutlich weniger Land beansprucht würde als im aktuellen Ernährungssystem, so dass viele Flächen (darunter Grünlandflächen) für Alternativen wie Renaturierung (s. Punkt 3) freiwürden.24 In verschiedenen Weltregionen brächte das zwar jeweils unterschiedliche Herausforderungen mit sich und wäre in einigen Ländern zudem schwer mit einem Ziel der nationalen Selbstversorgung vereinbar.25 Hier in Deutschland spricht aber prinzipiell nichts dagegen, da genug Ackerland vorhanden ist.26, 27

Befürworter*innen der Tierhaltung verweisen daneben auf verschiedene andere mögliche Vorteile der Grünlandnutzung, die insbesondere bei Weidehaltung auftreten sollen – dazu gehören positive Effekte für die Artenvielfalt oder den Klimaschutz. Auf diese Argumente gehen wir genauer ein im Faktencheck-Kapitel „Ist Tierhaltung (auf der Weide) wichtig für die Artenvielfalt im Grünland?” und „Sind Kühe keine Klimakiller, wenn sie auf die Weide kommen?„. Insgesamt kann man sagen, dass die Vorteile, wenn überhaupt, nur bei ganz bestimmten Bewirtschaftungsweisen auftreten, die heute eher nur in Nischen praktiziert werden. Bei der aktuell üblichen Grünlandnutzung zeigen sich dagegen viele Nachteile im Hinblick auf Artenvielfalt und Klimaschutz. Außerdem geht sie mit großem Tierleid einher – mehr dazu erfährst du in unserem Modul „Die Situation der Tiere in der ‚Nutztierhaltung‘”.

3. Es gibt Alternativen

Die vorhandenen Grünlandflächen können auch anders genutzt werden – und zwar ohne sie zu Acker umzubrechen, denn das wäre mit hohen Treibhausgasemissionen verbunden und daher in Anbetracht der Klimakrise nicht sinnvoll.28

Bereits jetzt wird in Deutschland und Europa zunehmend Bioenergie aus Grünlandbiomasse gewonnen.29 Die Gärreste eignen sich wiederum als Düngemittel. Das Mähgut vom Grünland kann auch ohne Biogasanlage als Dünger für Ackerflächen eingesetzt werden, entweder als Mulch oder nach Kompostierung.8 Aktuell sind weitere Nutzungsmöglichkeiten in der Entwicklung: Zum Beispiel könnte man in Zukunft aus Gras von Grünlandflächen durch fermentationsbasierte Verfahren hochwertiges Protein für die menschliche Ernährung gewinnen.30

Zugleich ist keineswegs klar, dass alle Flächen zu menschlichen Produktionszwecken genutzt werden müssen. Für den Klimaschutz ist es sinnvoll, entwässerte Moorflächen wiederzuvernässen – schau dafür auch in das Kapitel „Klimakiller Moore“ im Modul „Tierhaltung, Ernährung und Klima“. Und wenn man mindestens Teile des intensiv genutzten Grünlands zu artenreichen Mäh- und Streuobstwiesen umgestalten würde, läge darin eine bedeutende Chance, Artenvielfalt zu fördern und wieder Raum für Natur zu schaffen.31

Auch eine Beweidung zu Naturschutzzwecken wird von verschiedenen Umweltverbänden befürwortet und umgesetzt.32 Dabei fallen allerdings wieder Treibhausgasemissionen wie Methan an. Außerdem ist zu beachten, dass die Anzahl der Tiere pro Fläche in der Regel deutlich geringer ist, als selbst bei der Rinderhaltung im ökologischen Landbau üblich, und die Flächen wenig oder gar nicht gedüngt werden.33 Wenn die Tiere überhaupt zur Nahrungsmittelproduktion genutzt werden, bedeutet das also einen sehr geringen „Ertrag“ pro Hektar. Die Praxis hat dann wenig mit der aktuell üblichen, kommerziellen Rinderhaltung zu tun.34

Eine weitere Option für Grünlandflächen außerhalb der Moore ist die Aufforstung, die aus Klimaschutzsicht besonders sinnvoll sein kann.35, 30

Je nach Zielstellung kann es Vorteile haben, sogenannte Reststoffe an Tiere zu verfüttern. Damit lässt sich aber höchstens ein kleiner Teil der aktuellen Tierhaltung rechtfertigen. Es gibt außerdem attraktive Alternativen zum Umgang mit diesen Stoffen.

Beim Anbau und der Verarbeitung pflanzlicher Produkte fallen diverse Materialien an, die aktuell oft an Tiere verfüttert werden. Dazu gehören zum Beispiel Ölschrote – das sind eiweißreiche Stoffe, die bei der Erzeugung von Rapsöl übrigbleiben. Außerdem geht es um nicht genießbare Pflanzenteile wie Getreidestroh. Man spricht dabei von Reststoffen oder auch Kuppelprodukten. Häufig wird auch Getreide, das bestimmte Backqualitäten nicht erreicht und daher statt als Lebensmittel als Futter verkauft wird, als Reststoff bewertet.

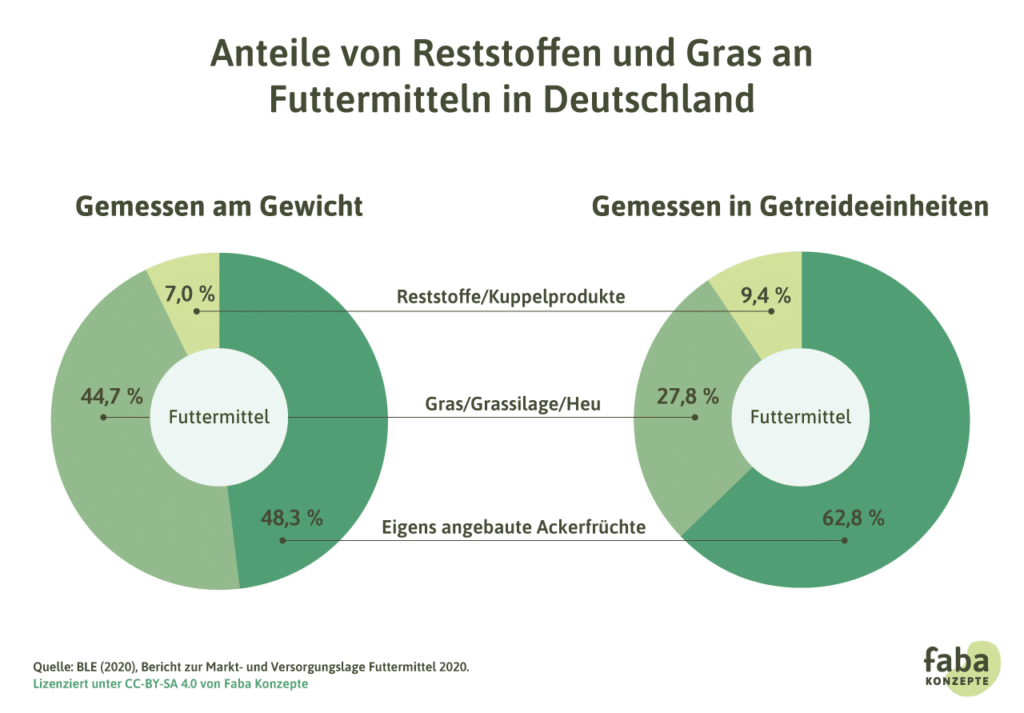

1. Reststoffe und Kuppelprodukte machen nur einen kleinen Teil dessen aus, was Tiere in der Landwirtschaft aktuell gefüttert bekommen. Eine Studie schätzt den Anteil in der Milchwirtschaft auf 12 % der Futtermittel.37 Beim Gesamtfutteraufkommen in Deutschland lässt sich anhand der offiziellen Futtermittelbilanz ein gewichtsmäßiger Anteil von Reststoffen von unter 10 % errechnen.38 Der ganze Rest stammt entweder vom Grünland (45 %) oder wurde eigens auf Ackerflächen angebaut (46 bis 48 %).39 Wenn Tiere nur noch mit den Reststoffen bzw. Kuppelprodukten ernährt werden sollten, müsste die Produktion von Fleisch, Milch und Eiern also drastisch sinken.

2. Für alle sogenannten Reststoffe gibt es nun auch alternative Verwendungsweisen.

Einige taugen durchaus als Lebensmittel, werden nur aktuell nicht gegessen – dazu gehört zum Beispiel Getreidekleie, die für die Herstellung von Weißmehl abgetrennt wird, obwohl sie gesund und ballaststoffreich ist. Wenn die Menschen mehr Vollkornprodukte essen würden, was aus Gesundheitssicht dringend empfohlen wird, würde deutlich weniger Kleie anfallen. Das eiweißreiche Rapsschrot, das mehr als ein Drittel der Reststoffe ausmacht, ist auch für Menschen essbar, schmeckt allerdings bitter. Es sind aber schon Verwendungen von Rapsproteinen in der Lebensmittelindustrie in der Entwicklung, ebenso wird an Verwendungen für die Industrie geforscht, wo die Proteine im Rahmen der Bioökonomie erdölbasierte Stoffe ersetzen können.40

Auch im Hinblick auf andere Reststoffe und Kuppelprodukte laufen diverse Forschungs- und Entwicklungsprojekte, um sie für die menschliche Ernährung oder andere Anwendungen nutzbar zu machen. Als letzte Option bleiben außerdem immer die Verwendung in der Biogasanlage zur Energie- und Düngerproduktion sowie die Kompostierung, um mit dem Kompost wieder den Ackerboden zu ernähren.

3. Aus der Tatsache, dass es Alternativen zur Verfütterung gibt, folgt nun allerdings noch nicht, dass die Verfütterung keine sinnvolle Option sein kann.

Hier geht es um komplizierte Abwägungen im Hinblick auf ein eher fernes Zukunftsbild. Wenn man Schweine und Hühner nur noch mit solchen Reststoffen und Kuppelprodukten füttern würde, könnte es sein, dass für die Ernährung der Bevölkerung insgesamt etwas weniger Ackerland nötig wäre als für eine rein vegane Ernährung.41 Ob das allerdings im Hinblick auf die Klimawirkung und andere Emissionen vorteilhaft wäre, ist zweifelhaft42 – auch wenn man bedenkt, dass die Reststoffe für diverse andere Zwecke nützlich sein könnten, also zum Beispiel in Form biobasierter Kunststoffe fossiles Plastik ersetzen könnten etc.43

Ähnliche Fragen stellen sich bei der Rinderhaltung, die mindestens zum Teil auf Raufutter von Grünlandflächen beruhen muss. Kombiniert mit Reststoffen könnte man eine gewisse Menge an Rindfleisch und Milch erzeugen, ohne zusätzliche Ackerflächen zu belegen.20, 21 Siehe dazu auch den Faktencheck „Ist die Tierhaltung wichtig, um Wiesen und Weiden zu nutzen?“ Dabei entstehen aber einige Treibhausgase, außerdem ist die Bewirtschaftung von Grünland selbst nicht alternativlos, da eine Umwandlung zu Naturschutzwiesen oder Wäldern Vorteile für Klima und Artenvielfalt haben könnte. Siehe dazu auch den Faktencheck „Ist Tierhaltung (auf der Weide) wichtig für die Artenvielfalt im Grünland?„. Neben diesen ökologischen Aspekten sind auch kulturelle und tierethische Fragen relevant, die kontrovers diskutiert werden.

Klar ist nur: Wer mit Verweis auf die Reststoffe die Tierhaltung verteidigt, muss eingestehen: Was da verteidigt wird, ist nicht die aktuelle Praxis, sondern eine mögliche, eventuell zukünftige Tierhaltung. Diese würde außerdem nur noch deutlich weniger Fleisch, Milch und Eier liefern, als heute produziert und verzehrt werden.

Je nachdem. Bestimmte Formen der Weidehaltung können sich tatsächlich positiv auf die Artenvielfalt im Grünland auswirken. Wichtig zu sehen ist aber, dass die allermeisten Tiere in Deutschland gar nicht auf die Weide kommen – die Weidehaltung dient als Feigenblatt. Die aktuell übliche Bewirtschaftung der Weiden ist außerdem meistens schädlich für die Artenvielfalt. Für eine Verbesserung müssten die Tierzahlen und die Produktion von Fleisch und Milch deutlich sinken. Es gibt darüber hinaus ökologisch sinnvolle Alternativen.

Das sogenannte Grünland, also Wiesen und Weiden, macht in Deutschland ein Drittel der landwirtschaftlichen Fläche aus und ist ein wichtiger Lebensraum für viele Lebewesen. Auf Grünlandstandorten kommen über die Hälfte aller in Deutschland beobachteten Tier- und Pflanzenarten vor. Außerdem wachsen rund 40 Prozent der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen auf Wiesen und Weiden.44

Besonders die Rinderhaltung für Milch und Fleisch wird häufig mit dem Argument verteidigt, dass die Weidehaltung von Rindern unverzichtbar sei, um die Artenvielfalt im Grünland zu bewahren. Dabei wird typischerweise nicht darauf eingegangen, welcher Anteil von Kühen überhaupt auf die Weide kommt und wie die Weidehaltung konkret aussieht – praktisch wird mit dem Argument daher oft die Tierhaltung als Ganze verteidigt. Die Frage ist, welche Rolle die Weidehaltung in der Realität wirklich spielt und ob es sinnvolle Alternativen gibt.

1. Weiden sind Feigenblätter.

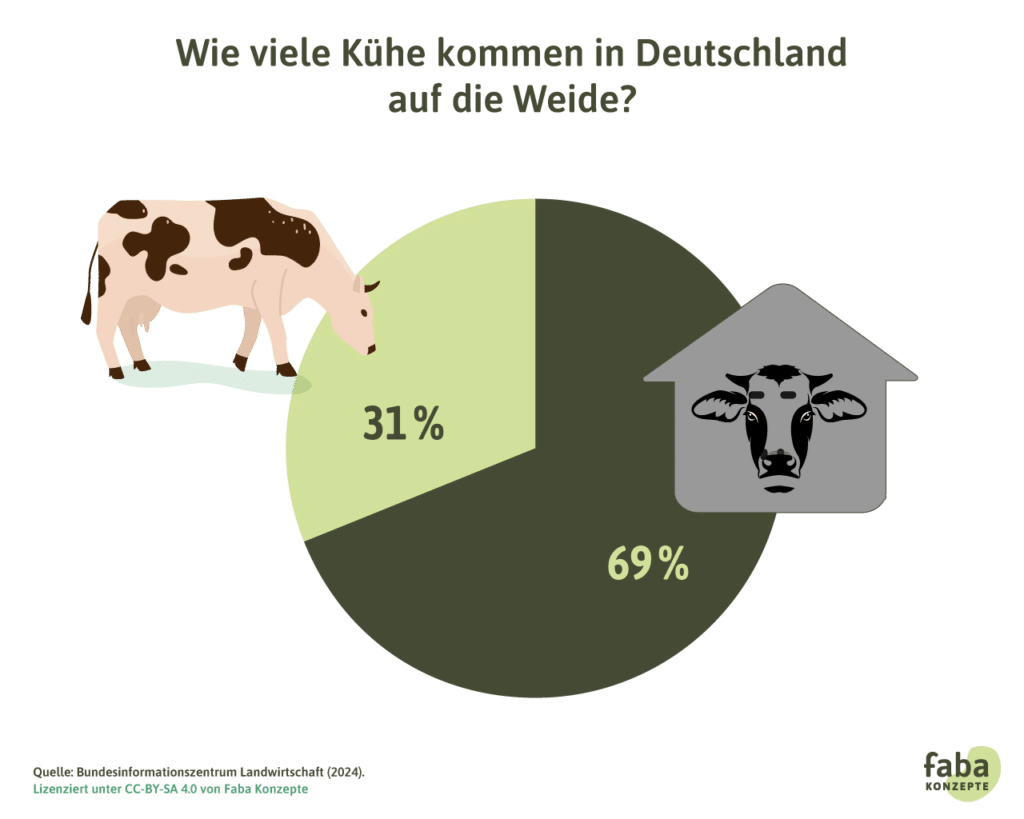

In der deutschen Milchwirtschaft haben nur knapp 31 Prozent der Kühe für sechs Monate im Jahr Zugang zu einer Weide.45 Die Tendenz ist sinkend.46 Der Anteil der „Milchkühe“, die in einem Vollweidesystem Milch erzeugen, ist seit Jahren rückläufig und liegt inzwischen deutlich unter 10 Prozent.19

2. Die Weidehaltung von Tieren kann unter bestimmten Bedingungen tatsächlich positive Effekte auf die Artenvielfalt haben.

Sie kann dazu beitragen, Flächen offenzuhalten, die sonst mit der Zeit verbuschen und dann zu Wald werden und damit keine Heimat mehr für die typischen Grünlandarten bieten können. Durch den Tritt und das Fraßverhalten der Weidetiere können außerdem unterschiedliche Lebensräume auf einer Weidefläche entstehen. Darüber hinaus sind Kuhfladen eine Nahrungsquelle für diverse Insekten.47

Viele Arten können sich auf den Flächen allerdings vorrangig bei extensiver Beweidung etablieren, d.h. bei sehr wenig Tieren pro Hektar und geringer oder keiner Düngung.48 Die meisten Grünlandflächen werden in der Praxis in Deutschland aber intensiv genutzt, stark gedüngt und mehrfach im Jahr gemäht.49 Häufig dienen sie im Herbst als „Entsorgungsflächen“ für Gülle.19 Die Artenvielfalt ist entsprechend gering.50 Dazu ist Nährstoffauswaschung ein Problem: Bei hoher Düngung gelangt Nitrat in Böden und Gewässer.51, 19 Mehr dazu erfährst du auch in unserem Modul „Tierhaltung, Ernährung und Umwelt“ im Kapitel „Nährstoffeintrag in Boden und Wasser“.

3. Bei einer Beweidung, die primär am Naturschutz ausgerichtet ist, sind die Tierzahlen pro Hektar deutlich niedriger, als selbst im Biolandbau erlaubt ist.33

Deshalb und weil die Flächen kaum gedüngt werden, kann vergleichsweise wenig Fleisch pro Fläche produziert werden. Milchproduktion ist außerdem unter den Umständen wenig praktikabel, da sich das Melken bei einer Beweidung sehr großer Flächen schwer organisieren lässt.52 Um welche Fleischmengen es geht, dazu lassen sich kaum Zahlen finden. Eine Hochrechnung anhand eines Vorzeigebetriebs mit Naturschutzbeweidung ergibt bei den in Deutschland vorhandenen Grünlandflächen eine Menge von 2 Kilogramm pro Person und Jahr.34 Daneben kann es auch eine Naturschutz-Beweidung geben, bei der die Tiere zum Beispiel aus tierethischer Motivation gar nicht für die Erzeugung von Nahrungsmitteln genutzt bzw. geschlachtet werden.53

Die übliche Grünland-Bewirtschaftung für die Fleisch- und Milchproduktion ist also für die Artenvielfalt eher negativ zu bewerten. Durch Extensivierung und veränderte Fütterung lassen sich die Auswirkungen verbessern bis hin zu einer Beweidung, die primär dem Naturschutz dient.54 Entsprechend müssen Tierzahlen und Produktionsmenge sinken.

4. Es gibt außerdem ökologisch sinnvolle Alternativen zur Beweidung:

Bei einem Fünftel des Grünlands in Deutschland handelt es sich um entwässerte Moore, die zum Klimaschutz dringend wiedervernässt werden müssen.55 Intensiv genutztes Grünland außerhalb der Moorflächen lässt sich auch zu artenreichen Mäh- und Streuobstwiesen umgestalten. Eine weitere Option für Grünlandflächen ist die Aufforstung, die aus Klimaschutzsicht besonders sinnvoll sein kann. Das dient dann nicht dem Schutz der Arten, die auf offene Wiesen angewiesen sind, kann aber andere Ökosysteme schaffen und in Kombination mit Naturschutz-Wiesen vielfältige Mosaiklandschaften schaffen.56

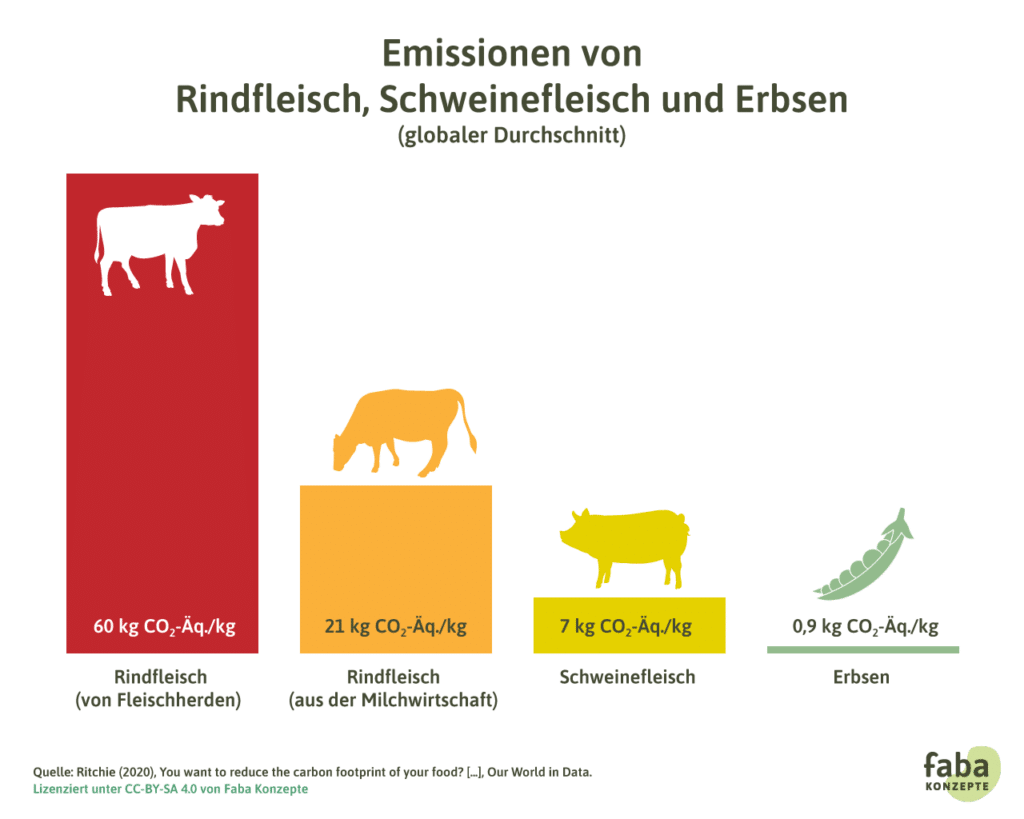

Zwar haben die Kühe selbst daran keine Schuld, aber die Rinderhaltung verursacht vergleichsweise sehr hohe Treibhausgasemissionen auch dann, wenn die Tiere auf der Weide gehalten werden.

Befürworter*innen der Rinderhaltung behaupten nun, diese üblichen Darstellungen seien irreführend und Kühe seien in Wahrheit keine Klimakiller, sondern womöglich sogar Klimaschützer – zumindest dann, wenn sie auf der Weide gehalten würden.58 Denn dann würden sie dafür sorgen, dass der in den Weideflächen gespeicherte Kohlenstoff erhalten bliebe oder sogar zunehme, womit Klimagase aus der Atmosphäre im Boden gebunden würden.59 Die Frage ist also, welche Rolle die Beweidung tatsächlich für die Kohlenstoffspeicherung im Grünland spielt.

1. Grünlandflächen, also Wiesen und Weiden, sind in der Tat wichtige Kohlenstoff-Speicher –

die Böden enthalten in Deutschland im Schnitt mehr Kohlenstoff als Acker- und sogar Waldböden.60 Die Ursache liegt allerdings nicht in der Rinderhaltung. Vielmehr findet die Rinderhaltung oft auf Böden statt, die von Natur aus und historisch gewachsen einen hohen Kohlenstoffgehalt aufweisen.61

2. Es ist aber nicht so, dass diese Kohlenstoffspeicher nur durch Beweidung erhalten werden können.

Wenn man die Flächen, statt sie als Grünland zu nutzen, zu Acker umbrechen würde, wäre das für den Klimaschutz zwar kontraproduktiv, weil dabei viel Kohlenstoff frei würde. Es gibt aber bessere Alternativen: Eine Umgestaltung zu Naturschutz-Wiesen oder die Umsetzung einer reinen Naturschutzbeweidung. Siehe dazu das Faktencheck-Kapitel „Ist Tierhaltung (auf der Weide) wichtig für die Artenvielfalt im Grünland?“ Für den Klimaschutz ist es auch sinnvoll, zumindest einige Flächen aufzuforsten bzw. naturnahe Mischwälder entstehen zu lassen. Denn die hohen Kohlenstoffgehalte im Boden gehen dadurch nicht verloren und zusätzlich wird Kohlenstoff in der überirdischen Biomasse, Bäumen und Sträuchern, eingelagert.62

Die These, dass durch die Beweidung zusätzlicher Kohlenstoff im Boden eingelagert werden kann, trifft zwar grundsätzlich zu – dieser Effekt lässt sich durch verschiedene Arten der Bewirtschaftung von Land erzielen.63 Allerdings gibt es noch wenig belastbare Daten dazu, wie groß der Effekt durch Beweidung unter welchen Bedingungen tatsächlich ist.64 Für die Klimawirkung der Rinderhaltung muss außerdem dieser Effekt mit den Treibhausgasen gegengerechnet werden, die durch die Haltung entstehen.

Eine Studie des Umweltbundesamtes, die Daten eines Forschungsprojekts auf einzelnen Betrieben nutzt, kommt zu dem Ergebnis, dass sich durch den Einlagerungseffekt das Treibhausgaspotenzial bei ökologischen Betriebsmodellen insgesamt um 13 bis 20 Prozent verringert – anders gesagt, bleibt der Großteil der Emissionen bestehen.64 Eine internationale Metastudie hatte 2017 ebenfalls ergeben, dass selbst unter sehr wohlwollenden Annahmen die Einlagerungseffekte die zugleich entstehenden Emissionen der Rinderhaltung global nur zu 20 bis 60 Prozent ausgleichen könnten, so dass also 40 bis 80 Prozent der Emissionen bestehen blieben.65

3. Es bleibt daher richtig, dass Rinderhaltung und die entsprechenden Produkte Fleisch und Milch hohe Treibhausgasemissionen verursachen.

Diese Seite ist Teil unseres Projektes „Online-Module für die Ernährungswende“, welches durch die Deutsche Postcode Lotterie gefördert wurde.

[1]: Siehe zum Beispiel:

[2]: Merkur.de (2022): „Özdemir: Veränderung der Tierhaltung statt Abschaffung“. Online: https://www.merkur.de/wirtschaft/oezdemir-veraenderung-der-tierhaltung-statt-abschaffung-zr-91754001.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[3]: Schmitz (2022): „Das Düngermärchen“ In: Klimareporter. Online: https://www.klimareporter.de/landwirtschaft/das-duenger-maerchen (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[4]: Rahmann (2023): „Es geht auch ohne Nutztiere“. Thünen-Institut für ökologischen Landbau. Online: https://literatur.thuenen.de/digbib_extern/dn066978.pdf, S. 19.

[5]: Bodirsky et al (2014): „Reactive nitrogen requirements to feed the world in 2050 and potential to mitigate nitrogen pollution“. In: Nature Communications, 5, 3858. https://doi.org/10.1038/ncomms4858

[6]: Liu et al. (2016): „Reducing human nitrogen use for food production“. In: Scientific Reports, 6, 30104. https://doi.org/10.1038/srep30104

[7]: Pierer et al. (2014): „The nitrogen footprint of food products and general consumption patterns in Austria“. In: Food Policy, 49, 1 128-136. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.07.004

[8]: Förderkreis Biozyklisch-Veganer Anbau (2024): „Häufig gestellte Fragen“. Online: https://biozyklisch-vegan.org/faq/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[9]: Mann (2020): „Could We Stop Killing?—Exploring a Post-Lethal Vegan or Vegetarian Agriculture“. In: World, 1, 2, 124-134. https://doi.org/10.3390/world1020010

[10]: Geupel/Frommer (2015): „Reaktiver Stickstoff in Deutschland“. Hg.: Umweltbundesamt. https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/reaktiver_stickstoff_in_deutschland_0.pdf, S. 19.

[11]: Zum Beispiel:

[12]: Fokus Fleisch – eine Initiative der Fleischwirtschaft (2024): „Nachhaltigkeit: Nutztierhaltung und Ackerbau gehören zusammen“. Online: https://www.fokus-fleisch.de/nutztierhaltung-und-ackerbau (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[13]: Zum Beispiel:

[14]: Zum Beispiel die folgenden Initiativen:

[15]: Statistisches Bundesamt (2024): „Feldfrüchte und Grünland“. Online: https://www.destatis.de/DE/Themen/Branchen-Unternehmen/Landwirtschaft-Forstwirtschaft-Fischerei/Feldfruechte-Gruenland/_inhalt.html; Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Heu und Silage: Bedeutende Futtermittel für die Landwirtschaft“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/heu-und-silage-bedeutende-futtermittel-fuer-die-landwirtschaft (beide zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[16]: FAO (2020): „Land use in agriculture by the numbers“. Online: https://www.fao.org/sustainability/news/detail/en/c/1274219/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[17]: Zum Beispiel:

[18]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Heu und Silage: Bedeutende Futtermittel für die Landwirtschaft“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/nutztiere-allgemein/heu-und-silage-bedeutende-futtermittel-fuer-die-landwirtschaft (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[19]: Grethe et al. (2021): „Klimaschutz im Agrar- und Ernährungssystem Deutschlands: Die drei zentralen Handlungsfelder auf dem Weg zur Klimaneutralität“. Hg.: Stiftung Klimaneutralität. Online: https://www.stiftung-klima.de/app/uploads/2021/06/2021-06-01-Klimaneutralitaet_Landwirtschaft.pdf, S. 57.

[20]: De Luca/Müller (2024): „Das Potenzial einer grünlandbasierten Milchproduktion in Deutschland“. Hg.: Greenpeace. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gruenlandstudie.pdf.

[21]: Für die genaue Berechnung basierend auf Luca/Müller (vorherige Fußnote) siehe: Botzki/Schmitz (2024): „Milchmärchen“, Hg.: Foodwatch. Online: https://www.foodwatch.org/fileadmin/-DE/Themen/Tierhaltung/Dokumente/2024-10-22_Milchmaerchen-Report.pdf, S. 48.

[22]: Hier würden Verteidiger*innen argumentieren, dass neben dem Grünlandaufwuchs auch Reststoffe aus dem Ackerbau und der Ernährungswirtschaft als Futtermittel genutzt werden sollten. Das ist ein etwas anderes Argument und wird im Faktencheck-Kapitel „Ist Tierhaltung wichtig, um Reststoffe zu verwerten?” betrachtet.

[23]: Peters et al. (2016): „Carrying capacity of U.S. agricultural land: Ten diet scenarios“. In: Elementa: Science of the Anthropocene, 1, 4 000116. https://doi.org/10.12952/journal.elementa.000116

[24]: Ritchie (2021): „If the world adopted a plant-based diet, we would reduce global agricultural land use from 4 to 1 billion hectares”. In: Our World in Data. Online: https://ourworldindata.org/land-use-diets (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[25]: Rasmussen et al (2021): „Rethinking the approach of a global shift toward plant-based diets“. In: One Earth, 4, 9. https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.08.018

[26]: Das lässt sich zum Beispiel grob anhand des Landbedarfs für verschiedene Ernährungsweisen abschätzen. Eine Studie vom WWF kommt zu einem Landbedarf an Ackerfläche pro Person von 1.030 Quadratmetern bei einer veganen Ernährung. Das bedeutet für die deutsche Gesamtbevölkerung eine Ackerfläche von 8,5 Mio. Hektar. Vorhanden sind aktuell ca. 11,7 Mio. Hektar. Eine andere Studie von Schlatzer/Lindenthal (nächste Fußnote) kommt zu einem noch deutlich kleineren Flächenbedarf von 629 Quadratmetern pro Person.

WWF (2021): „So schmeckt Zukunft: Der kulinarische Kompass für eine gesunde Erde. Flächenbedarf und Klimaschutz. Zusammenfassung“. Online: https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Landwirtschaft/kulinarische-kompass-klima-zusammenfassung.pdf.

[27]: Schlatzer/Lindenthal (2020): „Einfluss von unterschiedlichen Ernährungsweisen auf Klimawandel und Flächeninanspruchnahme in Österreich und Übersee (DIETCCLU).“ https://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/news/2020/startclim_endbericht_2012.pdf

[28]: Umweltbundesamt (2024): „Grünlandumbruch“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/gruenlandumbruch#gefahrdung-des-grunlands (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[29]: Siehe Universität Kassel (2024): „Forschungsschwerpunkt Funktionelle Biodiversität & Ökosystemleistungen”. Online: https://www.uni-kassel.de/fb11agrar/fachgebiete-/-einrichtungen/gruenlandwissenschaft-und-nachwachsende-rohstoffe-gnr/forschung/forschungsschwerpunkte/funktionelle-biodiversitaet-oekosystemleistungen (zuletzt abgerufen: 16.09.2024).

[30]: Breunig/Mergenthaler (2023): „Besonderheiten des Klimaschutzes im Agrar- und Ernährungssystem – was müssen wir neu denken?“. Online: https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/425/637, S. 26.

[31]: Zum Beispiel:

[32]: Zum Beispiel:

[33]: Eine aus Naturschutzsicht sinnvolle Besatzdichte wird meist als abhängig von der Lage zwischen 0,2 bis 1,4 GV (Großvieheinheiten, je eine erwachsene Kuh) pro Hektar angegeben: 0,6-1,2 GV (Jedicke (2022): „Landschaftspflege durch extensive Rinderbeweidung“. Hg.: Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. https://www.natur.sachsen.de/download/ExtensiveRinderbeweidung_HinweisefuerdiePraxis_Naturschutz.pdf, S.8.); 0,2 GV für nährstoffarme und trockene Standort (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz (2023): „Leitlinien für die tiergerechte ganzjährige Weidehaltung von Rindern und Pferden auf Naturschutzflächen“. https://pfrunger-burgweiler-ried.de/wp-content/uploads/Tierwohl-Leitlinien-Ganzjahresbeweidung-Rinder-und-Pferde.pdf, S.10); 0,3 bis 1,4 GV (BUND (2024): „Die Weide im Fokus – unsere Forderungen“. Online: https://www.bund-sh.de/gruenland/die-weide/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025)). Im Ökolandbau sind Besatzdichten bis 2 Kühe pro Hektar erlaubt. (https://www.oekolandbau.de/landwirtschaft/umstellung/oeko-standards-im-vergleich/eu-rechtsvorschriften-fuer-den-oekologischen-landbau-eu-oeko-verordnung/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025)).

[34]: Typischerweise wird dabei nur Fleisch, keine Milch erzeugt. Man findet leider kaum Zahlen dazu, wie viel Tierprodukte etwa dabei erzeugt werden könnten, obwohl so viele Leute von Weidefleisch schwärmen. Hier wurden die Hektarerträge von einem Vorzeigebetrieb mal hochgerechnet mit dem Ergebnis, dass jede Person in Deutschland pro Jahr 2 – 6 Kilo Fleisch essen könnte, wenn man das komplette Grünland nur noch so bewirtschaften und die restliche Tierhaltung abschaffen würde. Schmitz (2023): „In Zahlen: Fleisch aus Weidehaltung für die Artenvielfalt“. Online: https://friederikeschmitz.de/in-zahlen-fleisch-aus-weidehaltung-fuer-die-artenvielfalt/ (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[35]: In dieser Studie im Auftrag von Greenpeace wurden die Auswirkungen einer Umsetzung der Planetary Health Diet (Reduktion des Tierkonsums um 75 %) auf die Landwirtschaft untersucht, wobei zusätzliche Kohlenstoffsenken durch die Aufforstung von Grünland einbezogen wurden: Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima“. Hg: Greenpeace. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gesundes%20Essen%20f%C3%BCr%20das%20Klima_0.pdf, S. 46.

[36]: Zum Beispiel ein Video der Marketing-GmbH „Initiative Milch“ auf Tiktok (https://www.tiktok.com/@initiativemilch/video/7264941080402054433 ) und ein Artikel aus der Deutschen Molkerei-Zeitung (https://www.deutsche-molkerei-zeitung.de/news/milch-ist-kein-klimakiller/ ).

[37]: De Luca/Müller (2024): „Das Potenzial einer grünlandbasierten Milchproduktion in Deutschland“. Hg.: Greenpeace. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gruenlandstudie.pdf, S. 6.

[38]: Siehe BLE (2020): „Bericht zur Markt- und Versorgungslage: Futtermittel“. Online: https://www.bmel-statistik.de/fileadmin/daten/0611060-2020.pdf , S. 37-40. Als Reststoff gezählt haben wir aus der Tabelle die pflanzl. Futtermittel aus Verarbeitung bis auf Pflanzenöl (das auch für Menschen nutzbar wäre; oft handelt es sich um Palmfett, siehe Hoffmann 2021) und Soja (Sojaschrot ist zwar ein Kuppelprodukt der Sojaöl-Erzeugung, generiert aber mehr Wertschöpfung als das Öl, sodass es als Hauptprodukt gelten kann, dazu siehe Mottet et al. 2017). Zusätzlich haben wir Stroh, Kartoffeln einschließlich Schälabfälle sowie Zwischenfrüchte als Reststoffe gezählt. Mit Blick auf das Gewicht der Produkte ergibt sich ein Anteil von ca. 7 Prozent, mit Blick auf den Nährwert (gerechnet in Getreideeinheiten) ein Anteil von 9,4 Prozent. Für diese Zahlen haben wir also das gesamte Getreide nicht als Reststoff bzw. Kuppelprodukt gewertet, sodass Getreide, das erst für Menschen angebaut und dann aufgrund minderwertiger Qualität verfüttert wird, nicht als Reststoff erfasst wird. Der Grund ist zum einen, dass das in der Tabelle nicht aufgeschlüsselt wird. Zum anderen ist Weizen, der keine Backqualität erreicht, meist trotzdem gut essbar – hier liegt das Problem u. a. in den Anforderungen der Bäckereien. Es wird allerdings auch Getreide verfüttert, das nicht mehr als Lebensmittel geeignet ist z.B. wegen Schimmelbefall oder Keimung. Dessen Menge schwankt stark von Jahr zu Jahr. Wenn man großzügig die Hälfte des verfütterten Weizens als Reststoff dazurechnet, ergibt sich beim Gewicht ein Anteil von immer noch unter 10 Prozent, gerechnet in Getreideeinheiten ein Anteil von unter 15 Prozent.

[39]: Die Werte ergeben sich bei Rechnung in Gewicht anhand derselben Tabelle, siehe vorherige Fußnote. Das Spektrum beim Ackerfutter ergibt sich daraus, dass man entweder die ganze Weizenernte dazu zählen (dann ergibt sich 48 %), oder die halbe Weizenernte als Reststoff verbuchen kann.

[40]: Neumann (2023): „EthaNa-Anlage: Öl und Proteine aus Raps“, In: topagrar.de. Online: https://www.topagrar.com/energie/news/ethana-anlage-oel-und-proteine-aus-raps-13375023.html (zuletzt abgerufen: 27.01.2025).

[41]: Es gibt einzelne Studien, die so eine Fragestellung global modellieren (Stichwort „livestock on leftovers“), wobei immer Grünland als Futtergrundlage für Wiederkäuer einbezogen wird, also nicht nur Schweine und Hühner betrachtet werden. Eine Studie, die u. a. verschiedene frühere Untersuchungen zusammenfasst, kommt zum Ergebnis, dass eine Ernährung, die einen gewissen Anteil Tierprodukte auf Basis von Gras- und Reststofffütterung enthält, weniger Ackerland benötigt als eine rein vegane Ernährung, bei der eben diese Stoffe nicht wieder der Nahrungsmittelerzeugung zufließen würden. Die Menge an Tierprodukten beziffert die Studie im globalen Durchschnitt auf 9 bis 23 Gramm tierische Proteine pro Tag und Person. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Konsum in Deutschland beträgt 58 Gramm, er müsste also um 60 bis 85 Prozent zurückgehen. Van Zanten et al. (2018): „Defining a land boundary for sustainable livestock consumption“. In: Global Change Biology, 24, 9, 4185-4194. https://doi.org/10.1111/gcb.14321

Daneben scheint es aber auch sachlich plausibel, dass ohne Nutzung von Grünland eine gewisse Menge an Tieren wie Schweinen, Hühnern oder Kaninchen von Reststoffen ernährt werden könnten und so Ackerland gespart werden könnte.

[42]: Eine in der zuvor genannten Studie (letzte Fußnote) mit betrachtete Untersuchung kommt interessanterweise zu dem Ergebnis, dass im Hinblick auf die Treibhausgase das vegane Szenario besser ist als die Leftovers-Szenarien, also weniger Emissionen verursacht. Röös et al. (2017): „Greedy or needy? Land use and climate impacts of food in 2050 under different livestock futures“. In: Global Environmental Change, 47, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2017.09.001.

[43]: Umweltbundesamt (2023): „Biobasierte und biologisch abbaubare Kunststoffe“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/biobasierte-biologisch-abbaubare-kunststoffe (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[44]: Umweltbundesamt (2024): „Ökologische Bedeutung des Grünlands“. Online: https://www.umweltbundesamt.de/daten/land-forstwirtschaft/gruenlandumbruch#okologische-bedeutung-des-grunlands (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[45]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Haltungsformen für Milchkühe“. Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/rinder/haltungsformen-fuer-milchkuehe (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[46]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Warum sieht man immer seltener Kühe auf der Weide?“ Online: https://www.landwirtschaft.de/tier-und-pflanze/tier/rinder/warum-sieht-man-immer-seltener-kuehe-auf-der-weide (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[47]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Beweidung und Grünland – vielfältige Wechselwirkungen“. Online https://www.praxis-agrar.de/bundeszentrum-weidetiere-wolf/weidetiere-und-wolf/beweidung-und-gruenland (zuletzt abgerufen: 14.12.2024).

[48]: Zum Beispiel:

[49]: Als Futtergrundlage in der Milchwirtschaft dient üblicherweise sog. „produktives Grünland“, das zwei- bis viermal im Jahr gemäht und gezielt auf optimalen Ertrag hin gedüngt wird. Siehe dazu Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Grünlandwirtschaft in Deutschland“. Online: https://www.praxis-agrar.de/pflanze/gruenland/gruenlandwirtschaft (zuletzt abgerufen: 15.01.2025). Entsprechend erläutert werden verschiedene Nutzungsformen von Grünland vom Thüringischen Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum (2025). Online: https://tlllr.thueringen.de/landwirtschaft/pflanzenproduktion/futterbau/gruenland (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[50]: Das sog. produktive Grünland (siehe letzte Fußnote) ist relativ artenarm, siehe Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Grünlandwirtschaft in Deutschland. Online: https://www.praxis-agrar.de/pflanze/gruenland/gruenlandwirtschaft (zuletzt abgerufen: 15.01.2025). Bereits 2011 schätzte eine Studie von NABU und dem Deutschen Verband für Landschaftspflege, „dass artenreiches Grünland nur noch einen Anteil von 14 Prozent an der gesamten Grünlandfläche in Deutschland hat.“ NABU/DVL/IFAB (2011): „Grünlandpflege und Klimaschutz“. Online: https://www.nabu.de/imperia/md/content/nabude/landwirtschaft/gruenland/gr__nlandpflege-klimaschutz.pdf, S. 11.

[51]: Bundesinformationszentrum Landwirtschaft (2024): „Nitrat im Grundwasser – Was hat die Landwirtschaft damit zu tun?“. Online: https://www.landwirtschaft.de/umwelt/natur/wasser/nitrat-im-grundwasser-was-hat-die-landwirtschaft-damit-zu-tun (zuletzt abgerufen 15.01.2025).

[52]: Zahn (2014): Beweidung mit Rindern. – In: Online-Handbuch Beweidung im Naturschutz, Hg.: Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL). Online: www.anl.bayern.de/fachinformationen/beweidung/handbuchinhalt.htm. (zuletzt abgerufen: 15.01.2025); Deutsche Gesellschaft für Züchtungskunde (2024): „Stellungnahme des Fachbeirats Tiergenetische Ressourcen. Landschaftspflege und Vertragsnaturschutz mit gefährdeten einheimischen Nutztierrassen“. Online: https://kommbio.de/wp-content/uploads/2024/07/landschaftspflege-und-vertragsnaturschutz.pdf.

[53]: Ein Beispiel von einem veganen Ziegenhirten, der mit einer Ziegenherde Naturschutz ohne Schlachtung betreibt, wird beschrieben in Schmitz (2022): „Anders satt“. Ventil Verlag, S. 148.

[54]: Jürgens et al. (2023): „Mehr Artenvielfalt auf Grünlandflächen durch kraftfutterreduzierte Milchviehhaltung“. In: BfN-Schriften, 670. Hg.: Bundesamt für Naturschutz. https://bfn.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/1661/file/Schrift670.pdf.

[55]: Siehe dazu das Kapitel „Klimakiller Moore” im Modul „Tierhaltung, Ernährung und Klima”.

[56]: Siehe zum Beispiel das Geoportal der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (2025): „Mosaiklandschaften”. Online: https://geodaten.naturschutz.rlp.de/landschaften_rlp/images/MAP_LT_HTML/mosaiklandschaften.html (zuletzt abgerufen: 28.01.2025).

[57]: Ritchie et al. (2020): „You want to reduce the carbon footprint of your food? Focus on what you eat, not whether your food is local“. In: Our World in Data. Online: https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[58]: Zum Beispiel: NDR (2022): „Die Kuh als Klimakiller?“. Online: https://www.ndr.de/ratgeber/verbraucher/Die-Kuh-als-Klimakiller,klimakiller102.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[59]: Zum Beispiel: Molkerei Berchtesgardener Land (2020): „Klimaschutz: Wie Weidehaltung CO2-Speicherung fördert“. Online: https://bergbauernmilch.de/de/information/presse/weide-foerdert-klimaschutz-1.html (zuletzt abgerufen: 15.01.2025); Idel (2011): „Klimaschützer auf der Weide“. Hg.: Germanwatch, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Online: https://www.germanwatch.org/sites/default/files/publication/8126.pdf.

[60]: Thünen Institut (2024): „Zahlen und Fakten“. Online: https://www.thuenen.de/de/themenfelder/boden/zahlen-fakten (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[61]: Breunig/Mergenthaler (2023): „Besonderheiten des Klimaschutzes im Agrar- und Ernährungssystem – was müssen wir neu denken?“. Online: https://buel.bmel.de/index.php/buel/article/view/425/637, S. 25.

[62]: Vorige Fußnote und die Studie Scheffler/Wiegmann (2022): „Gesundes Essen fürs Klima“, die die Auswirkungen einer Umsetzung der Planetary Health Diet (Reduktion des Tierkonsums um 75 %) auf die Landwirtschaft untersucht, wobei zusätzliche Kohlenstoffsenken durch die Aufforstung von Grünland einbezogen wurden. Online: https://www.greenpeace.de/publikationen/Gesundes%20Essen%20f%C3%BCr%20das%20Klima_0.pdf , S. 46.

[63]: Zum Beispiel: Industrieverband Agrar (2023): „Kohlenstoff dauerhaft im Boden binden“. Online: https://www.iva.de/iva-magazin/schule-wissen/kohlenstoff-dauerhaft-im-boden-binden (zuletzt abgerufen: 15.01.2025).

[64]: Antony et al. (2021): „Sichtbarmachung versteckter Umweltkosten der Landwirtschaft am Beispiel von Milchproduktionssystemen“. Hg.: Umweltbundesamt. Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-06-13_texte_129-2021_sichtbarmachung_umweltkosten.pdf, S. 163.

[65]: Garnett et al. (2017): „Grazed and confused?“. In: Food Climate Research Network. Online: https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/grazed-and-confused, S.33.